自作PCが無事に完成した。

Windows11のインストールとライセンス認証も成功した。

これでワテもWindows10からWindows11へ完全移行することが出来た。

前回記事で紹介したように、Windows10パソコンを長年に渡り使っていたワテは、十数年ぶりにパソコンを自作してWindows11へ乗り換える計画を立てた。

前回記事執筆後にTSUKUMO(ツクモ)さんに発注していたパーツが到着したので、当記事ではそれらのパーツを使って自作PCを組み上げる作業と、Windows11インストールの作業過程を紹介したい。なお、旧パソコンの各種環境を新パソコンへ引っ越しする作業に関しては、次の記事で紹介したい。

結論としては、作業期間約2日で無事に完了した。

では、本題に入ろう。

Windows11用のパソコンを自作する

TSUKUMOさんで購入したパーツ到着

TSUKUMOさんの場合には、「24時間以内に出荷」と表示されている商品は文字通り24時間以内に発送されるようだ。

実際、ワテが発注した以下の5点のパーツは翌日自宅に到着した。

注文:2025年07月08日

出荷:2025年07月09日 12:15

到着:2025年07月10日 18:15

速いわ。

写真 自作パソコン用のパーツ(TSUKUMOさんのネット通販サイトで購入)

前回記事でも紹介したが、以下の5点のパーツを購入した。

| 番号 | 種類 | メーカー | 製品名 |

| 1 | CPU | AMD | Ryzen 7 8700G 100-100001236BOX 【国内正規品】 |

| 2 | M/B | MSI | MAG B650 TOMAHAWK WIFI 【PCIe 4.0対応】 |

| 延長保証 個人5年 価格: \1,100(税込) | |||

| 3 | CPUクーラー | DEEPCOOL | LS520S ZERO DARK R-LS520-BKNNMM-G-1 |

| 4 | メモリー | Crucial クルーシャル | CP2K32G56C46U5 [デスクトップ用 / DDR5 SDRAM(288pin) / 64GB(32GB × 2枚組)セット / DDR5-5600 CL46-45-45 / Intel XMP 3.0 および AMD EXPO 両対応 / Crucial Proシリーズ] |

| 5 | SSD | Western Digital | WDS400T2X0E [M.2 NVMe 内蔵SSD / 4TB / PCIe Gen4x4 / ヒートシンク非搭載 / WD_BLACK SN850X NVMe SSDシリーズ / PS5動作確認済 / 国内正規代理店品] |

表 Windows11パソコン自作用に購入したパーツ一式

これら5点のパーツ以外の部品、例えば電源・シャーシなどは今まで使っていたパソコンのやつを再利用する。

古い自作パソコンを解体する

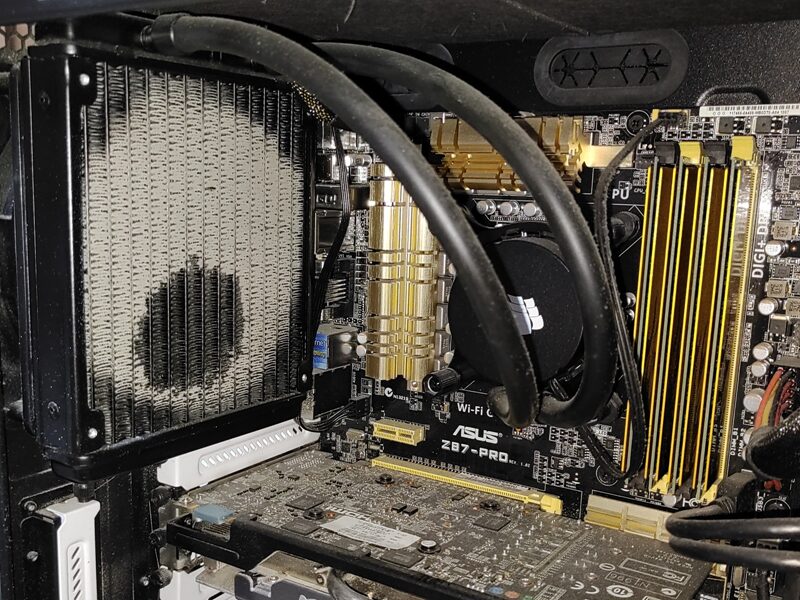

下写真が今まで使っていたWindows10パソコンで、十年以上前に自作したやつだ。

Windows7、Windows8、Windows10というふうに三種類ものOSを入れ替えて使い続けてきたやつなのだ。

写真 今回解体するパソコン(シャーシ、電源、3.5インチHDD、SSDは再利用する)

上写真のようにシャーシの内部はそれほど汚くは無いように見えるが、でもよく見ると塵や埃がかなり詰まっている。

実際、下写真で示すように背面にある水冷CPUクーラーのフィンの部分に埃が大量に詰まっていた。

掃除機で吸ったら下写真のように埃が円形に吸い取られている。

写真 水冷CPUクーラーの放熱フィンの詰まった埃

シャーシの蓋を開けて中を見たのは何年ぶりかな?覚えていないので多分5年以上前だと思う。

下写真は取り外したグラフィックカードだ。

写真 取り外したグラフィックカード

今回購入したAMD Ryzen 8700Gプロセッサは高性能なグラフィックカード機能も内蔵しているので、今回はグラフィックカードは購入していない。

下写真は取り外した水冷CPUクーラーだ。

写真 取り外した水冷CPUクーラー

ワテの場合は、水冷CPUクーラーを買ったのは上写真のやつが初めてだ。十年以上使っても液漏れなどのトラブルも無く、空冷式に比べて水冷クーラーは音が静かで快適だった。

なので、今回自作する新型パソコンでも水冷CPUクーラーを購入したのだ。

パソコンを分解や組み立てをやる場合には下写真のように多数のネジを扱うので、豆腐の容器がお勧めだ。

写真 豆腐容器にネジや小物パーツを入れると紛失防止になる

マザーボードをシャーシに固定する

下写真は古いマザーボードを取り外したあとで、シャーシ内部を掃除機で吸いながらダスター刷毛で埃を清掃している様子を示す。

写真 古いシャーシ(Fractal Design Define R4)シャーシを掃除中

ダスター刷毛は何気ない地味な道具だが、DIYで机の上を清掃するなどの用途に便利なので、一つ持っておくと良い。

上写真でマザーボード取り付け場所に、真鍮色の六角スペーサーのようなのが数個あるのが分かるだろう。マザーボードスタンドとかマザボードスペーサーなどと呼ばれるやつだ。

この六角スペーサーはマザーボードの種類に応じて取り付け位置が変わる。

取り外したインテルCPU用マザーボードでは、上段、中断、下段に各3個、合計9個のスペーサーにネジ固定していた。

今回購入したAMD用のマザーボードも、その9個の位置にネジ穴が完全に合致したので、六角スペーサーの位置を変更するなどの作業が不要だったので、作業が捗った。

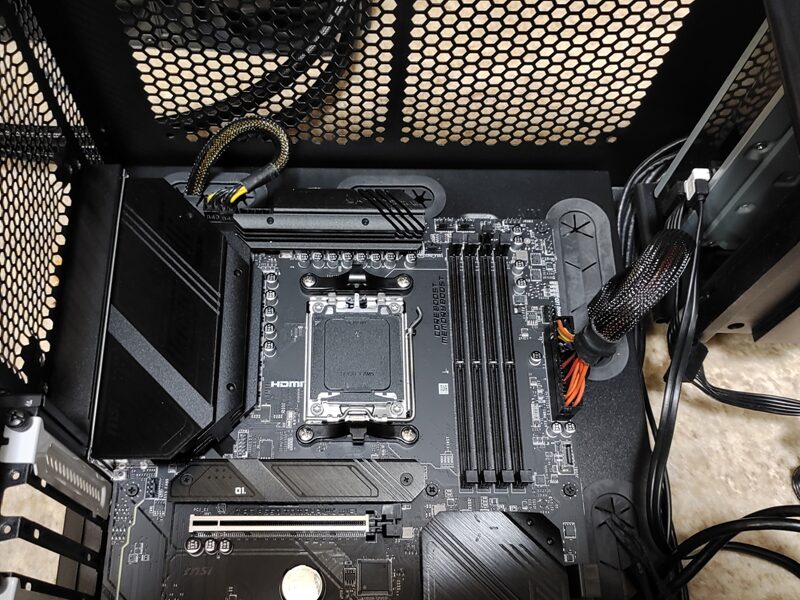

という事で、下写真のように新しいマザーボードの取り付けが完了した。要するに9個のネジで固定するだけで良い。

写真 古いケースに新しいマザーボードを固定成功

上写真でCORSAIR HX650と言う電源ユニットが写っているが、十年以上使ったが故障もなく安定していたので新パソコンでも引き続き使うのだ。日本ケミコン製の105℃品の電解コンデンサを採用しているとの事なので信頼性は高い。もし故障したら自分で電解コンデンサくらいなら交換修理できると思うし。

マザーボードに接続ケーブルを挿す

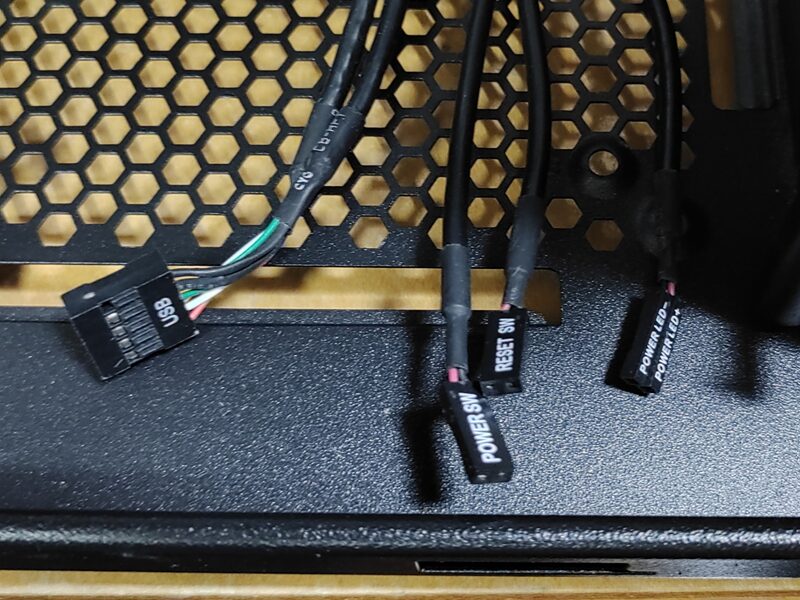

下写真のケーブルはパソコンケースから来ているやつだ。

写真 パソコンケース内にある幾つかのケーブル

これらのケーブルは電源スイッチ、リセットスイッチ、USBコネクタ、電源表示LEDなどだが、マザーボードの周辺部にこれらのケーブルを接続するコネクタがある。

それらのコネクタにも上写真のケーブルコネクタと同じ文字が印字されているので、間違えないように挿せば完了だ。

特にLED関連のケーブルにはプラスとマイナスの極性があるので、要注意だ。赤色はプラス、黒色はマイナスだ。コネクタにも「+」や「-」の文字が印字されているので分かり易い。

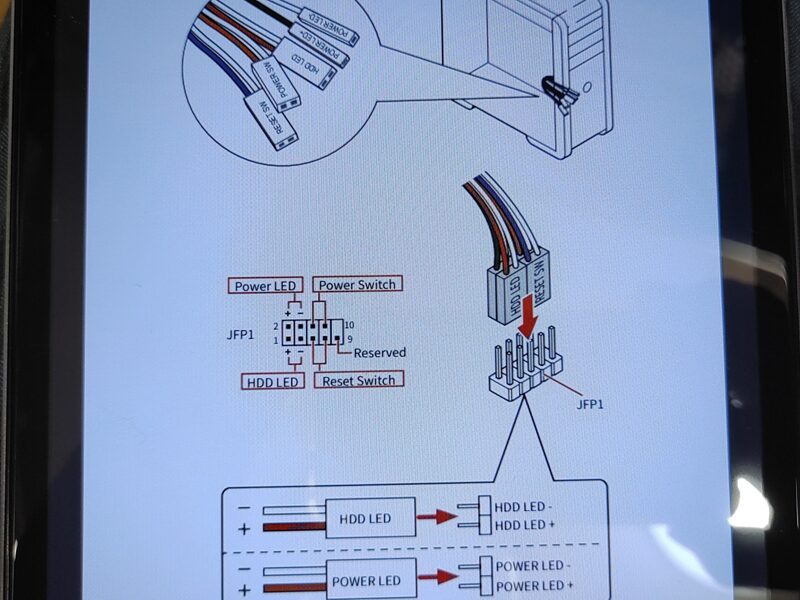

写真 マザーボードの取扱説明書にケーブルの接続場所が解説されている

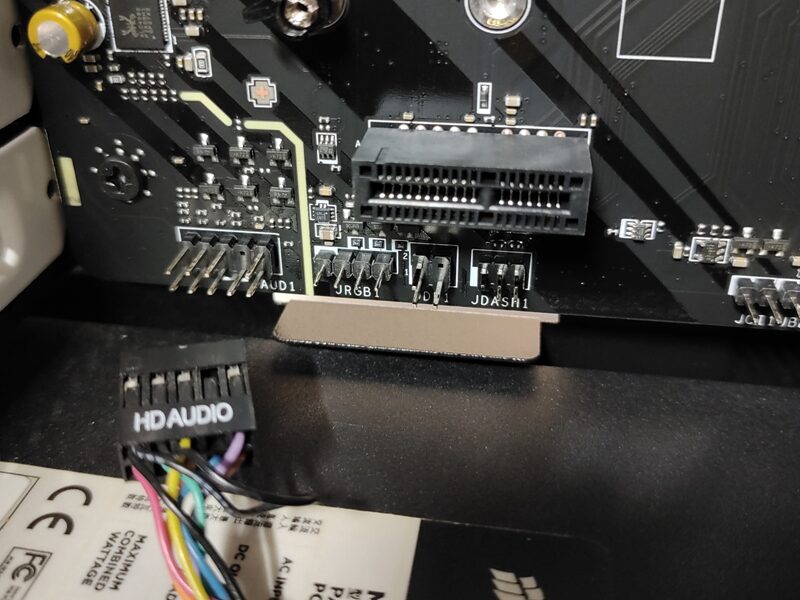

例えば下写真のHD AUDIOと言うコネクタはスピーカーとかマイクとかそう言うオーディオ関連の信号線だが、下写真のようにマザーボードにも「AUD1」のようにAUDIO接続用のコネクタがあるので、その場所のコネクタにHD AUDIOコネクタを挿せば良い。

写真 マザーボードにHD AUDIOケーブルを挿す

初心者の人が良く迷うのは、この手のコネクタを挿す時にどっち向きに挿せば良いのかという点だ。上写真のまま挿せば良いのか、あるいはクルッと180度回転させても挿せるし。

でも上写真を注意深く見ると、HD AUDIOと言うコネクタを挿そうとしている基板側のAUD1と言う金属ピン(2行x5列)に一箇所ピンが無いのが分かるだろう。

一方、HD AUDIOコネクタ側もその箇所にはソケットが付いていないのだ。さらにその部分には金属ピンが挿せないように黒い樹脂ケースにある2×5=10穴のうち、その部分の穴が塞がっている。

なので、上写真のまま挿せば良い。それを180度回転させて挿そうとしても穴が塞がっている箇所があるので挿せないのだ。

こんなふうに、数本のケーブルをマザーボードの所定のコネクタに差し込めば良い。難しい点は無いだろう。

水冷CPUクーラーの冷却2連ファンをシャーシ固定する

下写真はシャーシの前面パネルを開けた様子だ。

写真 フロントパネル部に2連ファン付き水冷CPUクーラーを取り付ける案は中止

この場所には上写真のように標準で2連ファンが付いているのだが、今回購入した水冷CPUクーラーも冷却フィンの上に同じく2連ファンが付いている。

なので、上写真の2連ファンの代わりに水冷CPUクーラーの冷却部(2個のファンも含む)を取り付けようと試みた。

ところがネジ穴位置が異なっていたので簡単には取り付けられなかった。もし取り付けるなら上写真のファンを固定している長方形の樹脂製外枠にドリルで穴を開けて水冷CPUクーラーの冷却部を固定すれば出来そうだ。

でも作業が面倒なのでその作戦は中止して、シャーシ上部にもある2連ファン取り付け場所に水冷CPUクーラーの2連ファンを取り付けることにした(下写真)。

写真 上部の蜂の巣状の2連パンチングメタル部分に水冷CPUクーラーのファンを固定する予定

ただし上写真で黄色の電線が見えている電源コネクタをマザーボードに挿しているが、そのケーブルが今から取り付け予定の水冷CPUクーラーと干渉しそうで取り付け不可か?と焦ったのだが、ケーブルを上手く収納すればギリギリ干渉を避けることが出来て、無事に水冷CPUクーラーの2連ファンの冷却部を取り付け成功した。

下写真が、水冷CPUクーラーを固定した状態だ。

写真 水冷CPUクーラーの2連放熱ファン固定成功

水冷CPUクーラーの冷却部(ポンプ内蔵)は、このあとでCPUの上に固定するが、2連ファン取付作業中は念の為にタオルを敷いて養生していた。

上写真のようにケース上部に水冷CPUクーラー用の2連ファン(排気)、ケース前面に2連ファン(吸気)を取り付けた。前から吸って上から熱気を排気するのだ。

CPUを取り付ける

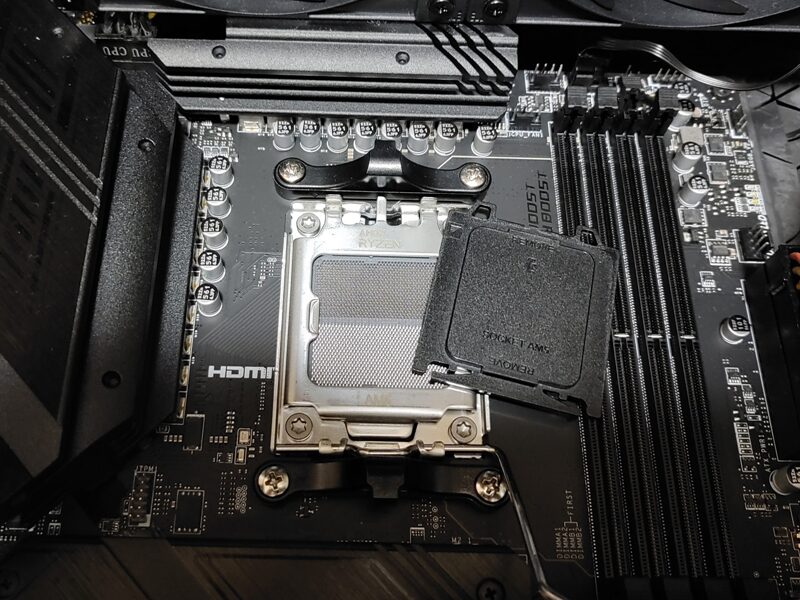

次はいよいよマザーボードにCPUを取り付ける。AMD Ryzen8700Gだ。

まずは下写真のようにCPUソケットを保護している黒い樹脂製カバーを取り外した。

写真 マザーボードのCPUソケットを保護している樹脂製カバーを外した

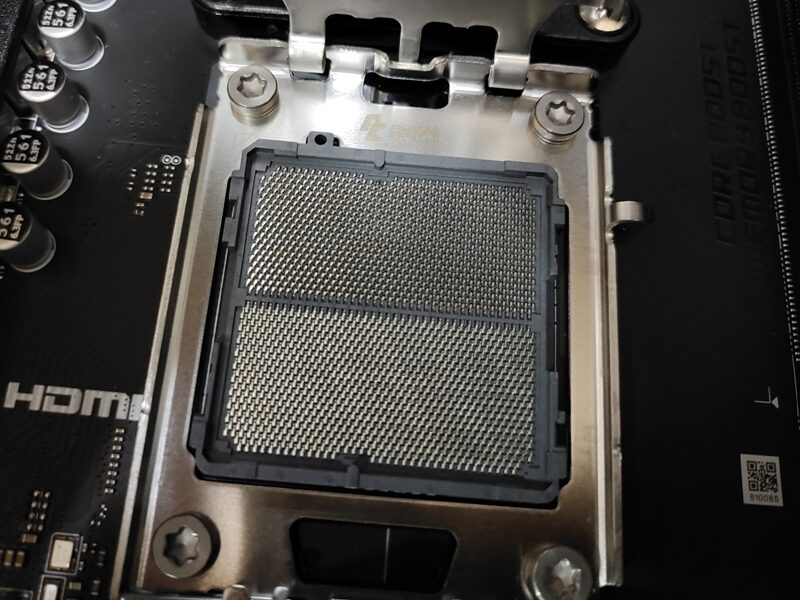

下写真がAM5と言う規格のCPUソケットだ。と言うワテはAM5対応のAMD製CPUを見るのも触るのも今回が初めてだ。沢山の金属電極があるぞ。数百ピンはあるなあ。

写真 CPUソケット(AM5対応)

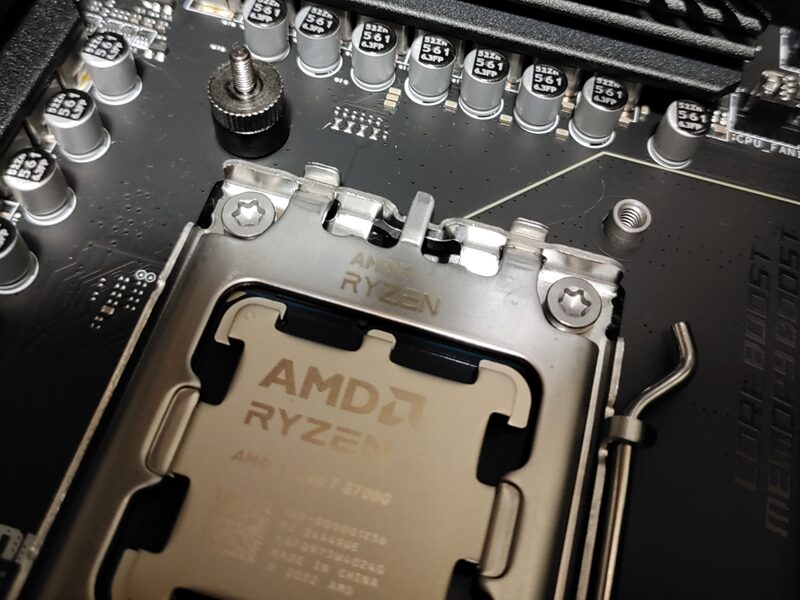

下写真のようにCPU左上の三角マークとCPUソケット左上の三角マークを合わせてCPUをソケットに載せた。

写真 CPU左上の三角マークとCPUソケット左上の三角マークを合わせてCPUをソケットに載せる

これでCPUの取り付けは完了だ。

水冷CPUクーラーをCPUに取り付ける

下写真のようにCPUソケット外側に4つの円筒形スペーサーがあり、内部にネジ穴が切ってある

水冷CPUクーラー付属の特殊な形状の固定ネジを、そのネジ穴にねじ込む(下写真左上のネジ穴)。このあと、同様に残り3箇所の円筒形スペーサーに固定ネジをねじ込んだ。

写真 水冷CPUクーラーを取り付けるための付属パーツをCPUソケット四隅に付ける作業中

下写真の冷却ユニットをCPUの上に載せて、四箇所をねじ固定すれば完了だ。

写真 水冷CPUクーラーの冷却ユニット部(灰色のグリスが標準で塗布済)

上写真の冷却ユニット部をAMD Ryzen8700Gに載せて四隅をネジ固定すれば成功。

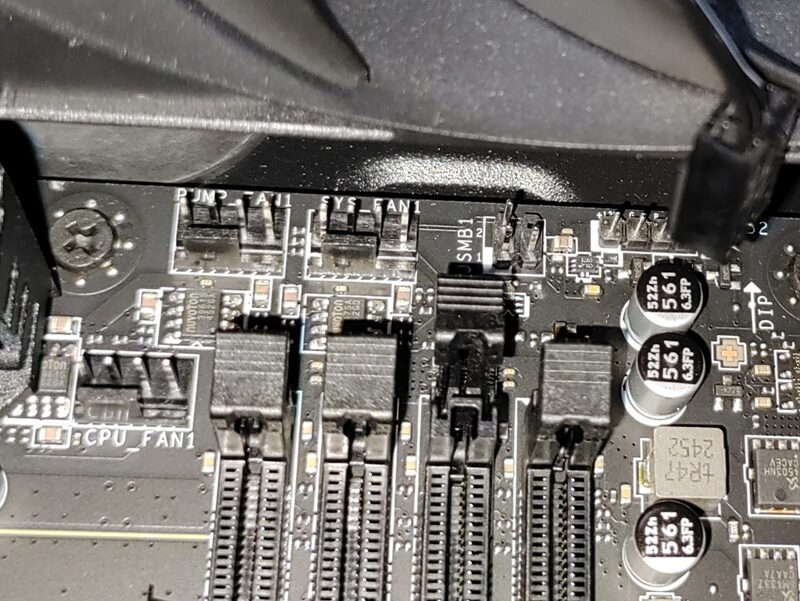

マザーボードの周囲にはCPU_FAN、PUMP_FAN、SYS_FAN(複数)などのオス4ピンが立っている。

写真 CPU_FAN、PUMP_FAN、SYS_FANなどある

先ほど取り付けた水冷CPUクーラーは、冷却部(ポンプ内蔵)と2連ファンの空冷部とに、それぞれ3ピンFAN用ケーブルが付いている。

3ピンケーブルをマザーボード上の4ピンヘッダーに挿せるのか?と疑問に思ってChatGPTさんに質問したら、問題なく挿し込めるとの回答だ。4ピンヘッダー側に3ピンコネクタ位置合わせの為の突起が立っているので、そこに3ピンFANケーブルを挿せば良い。

今回はCPU_FANとPUMP_FANの2箇所にそれぞれ3ピンケーブルを差し込んだ。

64BGメモリー(32GB x 2)を取り付ける

下写真のように32GBメモリーを2本挿した。

写真 32GBメモリーを2本挿した

上写真で4本のメモリースロットがあるが、2本のメモリーを挿す場合には、挿す位置が指定されているので、マザーボードの説明書に従ってその指示通りの場所に挿せば良い。

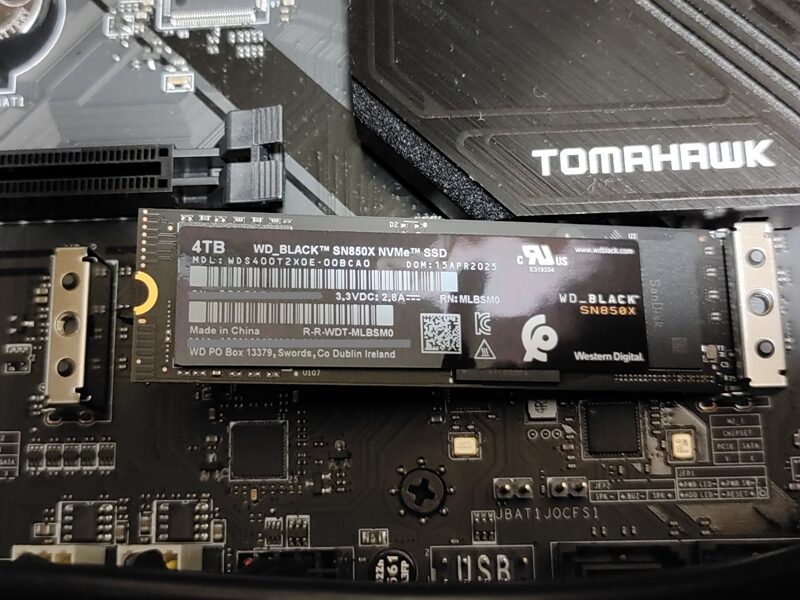

SSD M.2を固定する

最後に、SSDメモリを取り付ける。

ワテが古いパソコンで採用していたのは2.5インチSSDメモリで、名刺より一回り大きいくらいのサイズだった。

ところが最近では、より小型コンパクトなSSDメモリがあり、M.2(エムドットツー)と呼ばれるインターフェース規格との事だ。

十数年ぶりにパソコンを自作するワテとしては、浦島太郎状態と言うやつで、M.2規格なんて初耳だ。

下写真のようにマザーボード上に横長のアルミパーツがネジ固定されている箇所がある。この部分にM.2 SSDを固定するのだ。アルミパーツはヒートシンクらしい。

写真 M.2規格のSSDを取り付ける前

上写真のスロットはM2_3なのだが、この場所ではなくCPUに最も近いM2_1に取り付けるのが良い。ワテはM2_3に取り付けた結果、チップセットが異常に高温になる問題が発生したのだ。

黒色アルミ製ヒートシンクの2箇所のネジを外すと下写真のように外せた。

ヒートシンク裏側には高熱伝導性のゴム状のテープが貼ってある。表面には透明保護フィルム(msiの文字入り)が貼ってあるので、取り付ける前にフィルムを剥がす必要がある。

写真 アルミヒートシンクと高熱伝導性ゴム

下写真のように、M.2 SSDメモリの右側電極コネクタをマザーボード上のコネクタに挿し、一方、左側には金色の半円形の切り欠きがある。

写真 M.2 SSDメモリ取付作業中

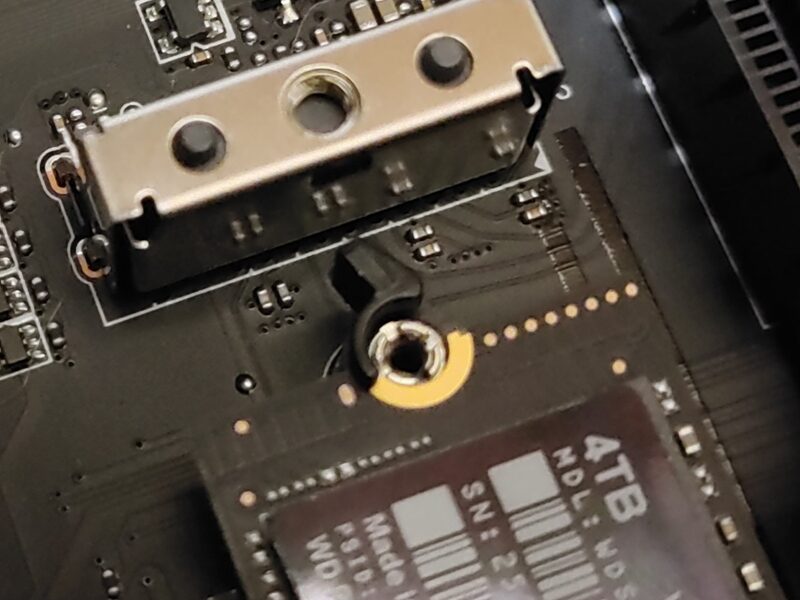

この金色の半円形切り欠き部分は下写真のように金属スタンド(内部にネジ穴あり)に位置が合うようになっている。

ここで、黒っぽいパーツが金属スタンドに付いているが、この黒いパーツを回転させれば金色半円形の部分を押さえ込む事が出来て、無事にM.2 SSDの固定が完了する。

写真 M.2 SSDの固定作業中

上写真のように黒色樹脂製回転レバーを回してM.2 SSDメモリの金メッキされた半円形電極部分を抑え込めば良いのだが、ワテの場合はこの作業で10分くらい迷った。

なぜなら、マザーボードには下写真に示すM2 LOCKERとか書いてある謎のパーツが付属しているのだ。

写真 M2 LOCKERと書いてある付属パーツ

当初はこのネジを先程の円筒形金属スペーサーの中心部のネジ穴に差し込んで回してM.2 SSDを固定するのかな?と思ったのだが、少し試したがネジ穴サイズが合わないのでこのM2 LOCKERと言うパーツは捩じ込む事が出来なかった。

で、最終的には先程紹介したように元々マザーボードのM.2 SSD取付部にある、金属スペーサーの黒い樹脂製ハンドルを回せば簡単に固定出来た。上写真のM2 LOCKERと言う部品も必要無かった。

一体、このM2 LOCKERと言う付属パーツは何に使うのかな?あとで調べよう。

黒で統一した自作パソコン

という事で、下写真のように3台の3.5インチHDD(旧パソコンで使っていたやつ)も取り付け完了し、無事に配線作業も完了した。

写真 HDD 3台の取り付けやシリアルATA接続ケーブル、電源ケーブルの配線作業も完了

下写真のようにシャーシもマザーボードも電源も水冷CPUクーラーも全て黒で統一した真っ黒な自作パソコンだ!

写真 黒いパーツで統一した自作パソコン

自作パソコン界のオールブラックスと呼んでも良いだろう。

ニュージーランドのラグビーチームか

Windows11のインストール開始

事前にWindows11をダウンロードして、USBメモリーに保管しておいた(前回記事参照)。

そのUSBメモリを自作パソコンに挿して電源を入れる。

写真 Windows11のインストールUSBを挿して電源ONする

ちなみにこの写真のUSBメモリは、MicroSDカードを挿してUSBメモリとして利用できる製品で、下写真のようなやつだ。

この製品が有れば、手持ちのMicroSDカードを有効利用できるのでお勧めの製品だ。

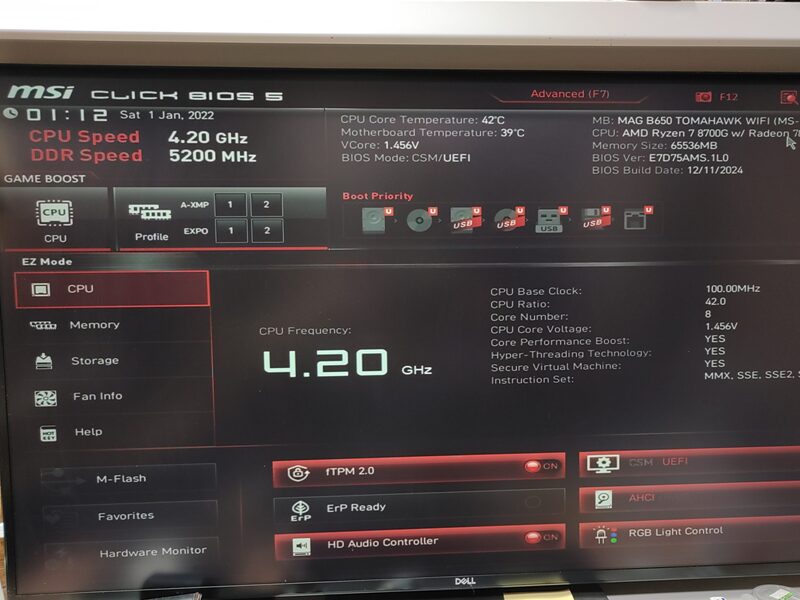

BIOS起動成功

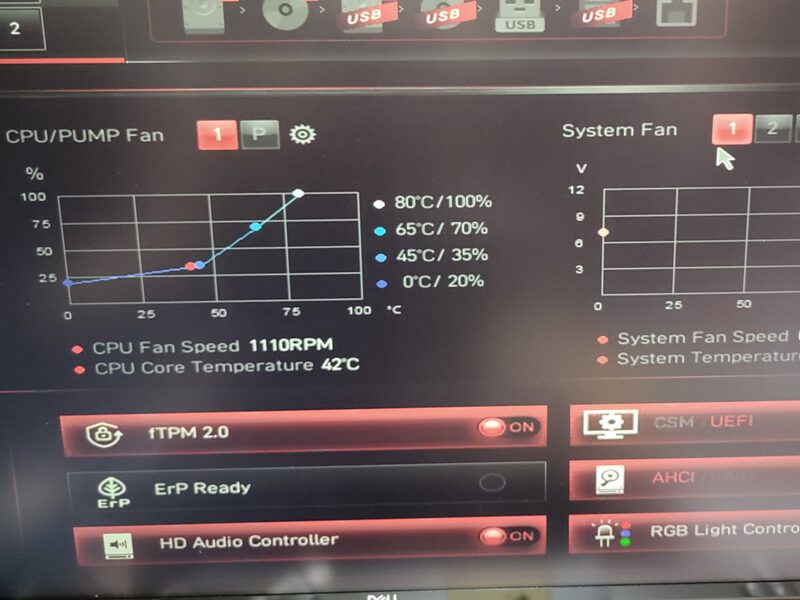

で、下写真のように無事にBIOSが起動した。

写真 BIOS起動成功

CPUファン、PUMPファン、システムファンも順調に回っている。

写真 CPUファン、PUMPファン、システムファンも順調に回っている

Windows11のセットアップが開始

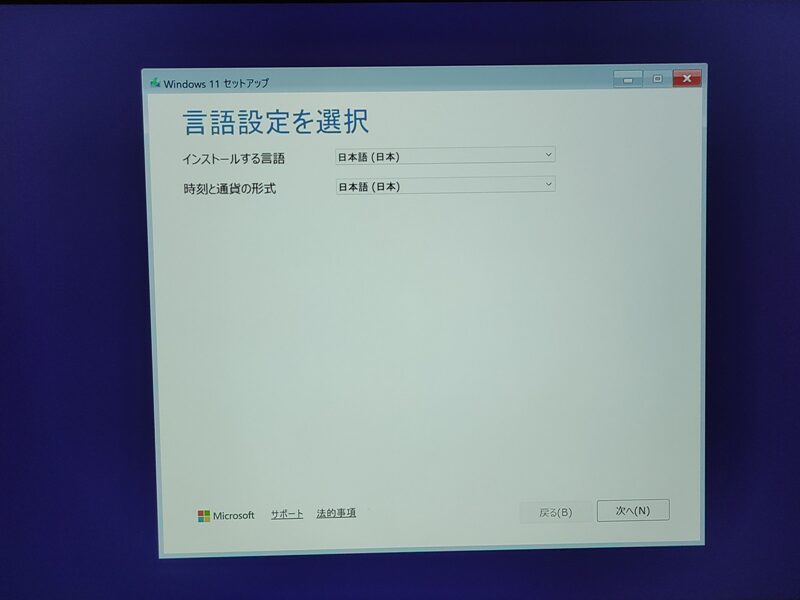

Windows11のセットアップが開始した。

順調や。

下写真のように「言語設定を選択」と言うよく見る画面も出た。

写真 言語設定を選択

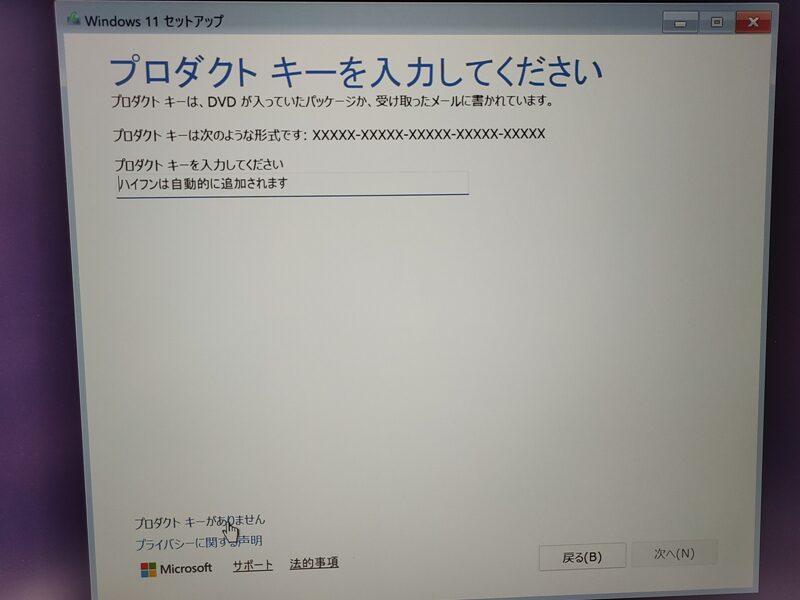

さて、以下のようにプロダクトキーの入力画面が現れた。

ここで手持ちのWindows7 Professional DVDのプロダクトキーを入力してみたが、パスしない。

次にWindows8 Update版DVD付属のプロダクトキーを入力してみたが、パスしない。

写真 「プロダクトキーがありません」をクリックした

なのでプロダクトキーが有馬温泉ではなく、ありませんをクリックした。

Windows11のインストール成功したら有馬温泉にでも行くかな。

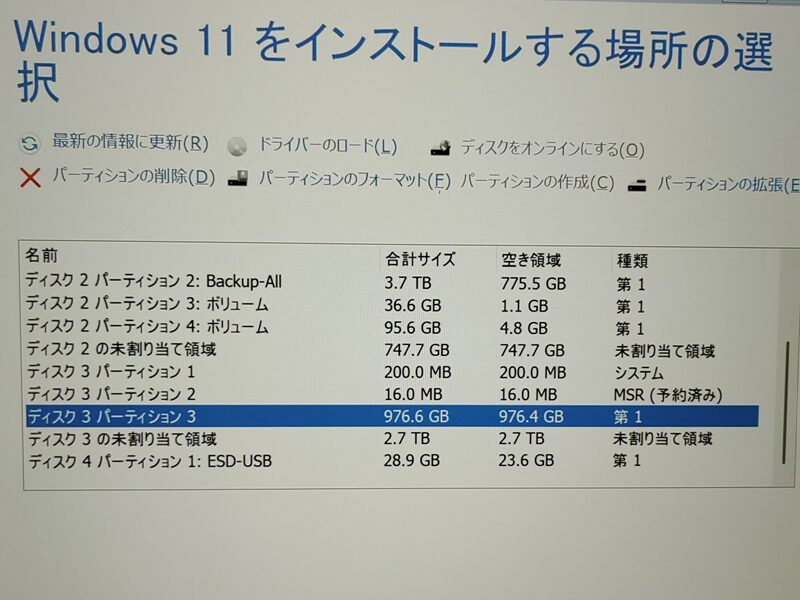

4TB SSDの1TBをWindows11インストールに使う

4TB SSDにCドライブ(1TB)とDドライブ(2.7TB)を作成して、CドライブにWindows11をインストールする。

写真 4TB SSDに1TBと2.7TBのパテションを作成し1TBにWindows11をインストールする

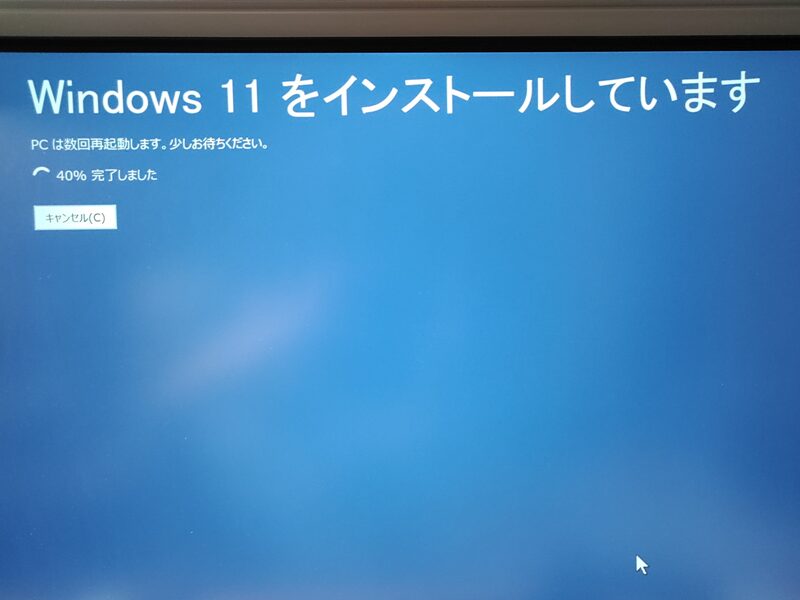

下写真のようにWindows11のインストールが開始した。

写真 Windows11のインストール 40%完了

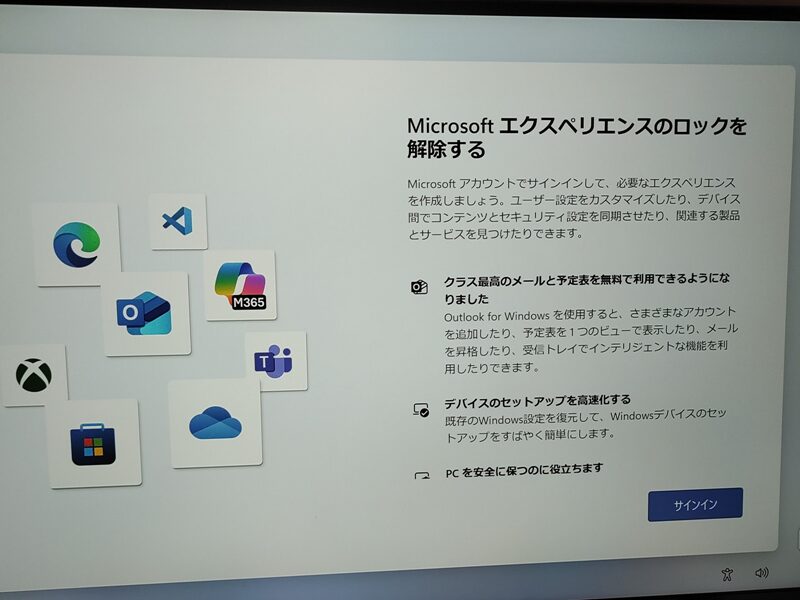

しばらくすると、下図の画面が出た。

Microsoftエクスペリエンスのロック解除にはMicrosoftアカウント必須

「Microsoftエクスペリエンスのロックを解除する」なんて言われてもワテは意味が分からなかった。

写真 「Microsoftエクスペリエンスのロックを解除する」なんて言われても意味不明

実は今も意味が良く分かっていない。

兎に角、上写真の画面で次に進む為には「サインイン」ボタンをクリックするしか選択肢が無いのだ。

このサインインとはMicrosoftアカウントにサインインする事を意味する。

ワテの場合はかなり昔にMicrosoftアカウントに登録しているのでサインインする事は可能だが、ユーザーIDもパスワードも古いWindows10のハードディスクに記録している。

無事にWindows11のインストールが完了すればそれらのデータもハードディスクから読み出して、Windows11環境で再利用する予定であった。

ところがWindows11のインストール中にMicrosoftアカウントにログインする必要がある事など知らなかったのだ。

うーん、困った。

一旦Windows11のインストールを中止して何度か試行錯誤していたら、BIOS画面が出なくなってしまった。あかん。

で、最終的にはCMOSクリアで解決した。CMOSクリアはボタン電池を外す方法でも良いが、電池を外さなくてもマザーボードのJBAT1と言う2つのピンをショートすればCMOSクリアが出来るとChatGPTさんに教えて貰って、その方法でCMOSクリアして無事にBIOS表示が出来るようになった。

そして再びUSBメモリからWindows11をブートしたが、相変わらずMicrosoftアカウントにサインインを求めてくる。

そこでChatGPTさんに質問したところ、MicrosoftアカウントにサインインせずにWindows11のインストールを行う方法もあるとの事だ。

その手順は以下の通り。

- ネットワークに接続せずにインストールを開始する。

セットアップ画面で「ネットワークに接続してセットアップしてください」と出るところで

Shift + F10 を押す

黒いコマンドプロンプトが出ます

コマンドプロンプトに以下を入力してEnter:

(oobeの後はバックスラッシュです)

PCが自動で再起動します

再起動後、セットアップが再開されますが、

✅「ネット接続をスキップできる選択肢」が表示されるようになりますそこで「インターネットに接続していません」を選び、

ローカルアカウントで進める

この「OOBE\BYPASSNRO」と言うコマンドはよく知られている裏技らしいが、試してみたところ効かなかった。どうやら今ではこの方法は使えないようだ(要確認)。

と言う事で、ここは新たにMicrosoftアカウントを作成して、そのアカウントでサインインしてインストールを続けるのが最も良い解決策だ。

Windows11インストール成功したがMicrosoftアカウントでサインイン

で、適当に考えたメールアドレスとパスワードでMicrosoftアカウントを作成してインストールを続けた結果、無事にWindows11のインストールが完了(下写真)。

写真 Windows11のインストール成功

ところが、現状ではWindows11はそのMicrosoftアカウントでログインしている状態になっているのだ。

要するにWindows11にログインするには、ネットに接続されている事が前提になっているのだ。

これは困る。

なぜなら、MicrosoftアカウントにサインインしてWindows11を使うと、OneDriveとか言う機能が動いてローカルのデータを勝手にクラウド上にコピーしたり、共有したりするのでは無いのか?

個人情報を流出しまくるようなそんな危険な機能はワテは全く必要としていない。

従来のWindowsのようにAdministratorでログインしてローカル環境で使いたいのだ。

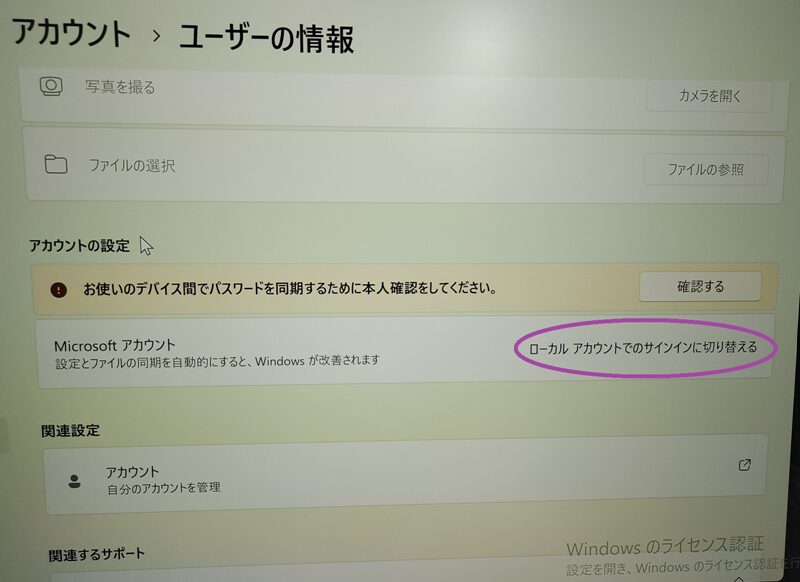

で、その点に関してもChatGPTさんに質問したところ、アカウントの設定でローカルアカウントでのサインインに切り替え可能との事だ(下写真)。

写真 ローカルアカウントでのサインインに切り替える前

ローカルアカウントへ切り替える

このあと、ローカルアカウントに切り替えた。新たに作成したアカウント名は「wate」にした。

このwateアカウントは、Windows10の時に使っていたアカウント名なので、Windows11でも同じアカウント名wateにしたかったのだ。

ところが、ローカルアカウントwateを作っても、ユーザーフォルダにはwateフォルダが作成されずに、okakiフォルダがある(下図)。

図 ユーザー名okakiはMicrosoftアカウントの名前の最初の5文字のようだ

このユーザー名okakiと言うのは、Microsoftアカウントの名前の最初の5文字のようだ。

Windows11のインストールでMicrosoftアカウントがどうしても必要だったので、即席で「okaki_daisuki_desu」(おかき大好きです)みたいな即席で思いついた名前でMicrosoftアカウントを作ったのだが、そのアカウントの先頭5文字がフォルダ名になっている。

そこに新たにローカルアカウントwateを作っても、wateフォルダは作成されずに既存のokakiフォルダがwateさんのフォルダになるのだ。

あかんがな。

もう混乱しまくり。

どうするかなあ。

ChatGPTさんに質問して幾つかの方法を試したが解決せず。

ここは、もうwateと言うユーザー名はやめて、新たに作成したokakiで行くことにした。

なのでwateユーザーを削除して、新たにローカルアカウントokakiを作成した。

そうすればユーザー名okaki、フォルダ名もokakiなので分かり易い。

という事で今日からwateはokakiに改名したのだ。

新規wateユーザーを追加して管理者に設定しokakiさんは削除

やはりokakiユーザー名をやめて、旧Windows10環境で使っていたユーザー名wateに変更することにした。

そこで、新規wateユーザーを追加して管理者に設定した。

そうすると無事にwateユーザーさんのフォルダ名もwateで生成された。

そしてokakiさんはユーザーから削除した。

かつokakiさんのフォルダ

も全部削除した。

これで無事にwateユーザー(管理者)のみが存在する分かりやすい構成になった。

個人フォルダも

以下に作成されるので分かりやすい。

Windows11の認証方法

Windows7やWindows8のプロダクトキーではWindows11は認証出来なかった。

Windows8を無料アップデートしたWindows10は旧パソコンで利用していた。

と言う事は、もし旧パソコンのWindows10がインストールされているSSDを使って新パソコンを起動して、その状態でWindows11のインストールを行う。

インストール先はWindows10のSSDでは無く、今回追加したM.2 SSDだ。

そのようなインストールにもし成功したとしたら、新パソコンではプロダクトキーを入れなくても自動でライセンス認証に成功するのか?

その点が気になったので、マイクロソフトの問い合わせフリーダイヤルに電話したら、AIによる音声応答で、全く役に立たなかった。

次に、マイクロソフトサイトにあるお問い合わせのページでWindows関連の問い合わせフォームを使って質問した。電話番号の入力欄もあったので携帯番号を入れた。

そしてらすぐに電話が掛かってきたのだ。

またAIか!?と疑ったが、オペレーターさんからの電話だった。これは有り難い。

そこで、ワテの状況を説明した結果、結論としてはワテはWindows11のライセンス購入が必要との回答だった。以下、その対話の様子を示す。

ワテ:Windows7やWindows8のプロダクトキーではWindows11は認証出来なかった。

はい、7や8のプロダクトキーでは11は認証出来ません。

ワテ:旧パソコンのWindows10がインストールされているSSDを使って新パソコンを起動して、その状態でWindows11のインストールを行う。インストール先はWindows10のSSDでは無く、今回追加したM.2 SSD。そのようなインストールにもし成功したとしたら、新パソコンではプロダクトキーを入れなくても自動でライセンス認証に成功しますか?

いいえ、プロダクトキーの入力が必要になります。

と言う事でマイクロソフトオペレーターさんのアドバイスとしては、マイクロソフトストアで正式ライセンスを購入して頂くのが良いですとの事だ。

そこでワテはWindows11のライセンスを購入して、プロダクトキーを入力したら無事に認証に成功した。

まとめ

自作パソコンの組み立ては一晩徹夜したら翌朝完成した。

その後、数時間掛けて無事にWindows11のインストールが完了。

ワテもやれば出来るぞ。

当記事ではワテが十数年ぶりに自作パソコンを作ってWindows11をインストールする作業を紹介した。

ChatGPTさんの力を借りて、お勧めのCPU、マザーボード、メモリその他のパーツを決定。

TSUKUMO(ツクモ)に発注したら2日後には自宅に到着。

一晩徹夜して無事に組み上げ成功。

翌日Windows11のインストールと認証に成功。

と言う事で、Windows11用パソコンの自作を思い立って、たったの3日で完了したのだ。

素晴らしいぞ。

パソコンの自作は簡単なので皆さんにもお勧めしたい。

組み立て完成品を購入するよりも、2~3割くらいは割安になると思う。

なお、実は今、腰痛で困っている。

パソコン組み立て作業では中腰の姿勢でパソコンを持ち上げたり、パーツを取り付けたり、掃除機で掃除したりと、無理な態勢で作業を続けてしまった。

その結果、腰に負担が掛かってしまい、一晩寝ても少しは回復したがまだ痛い。

あと二日くらい休養すれば治りそうな気配なので、一安心だが。

さて、今後の作業としては以下を予定している。

- 旧Windows10パソコンと同じアプリを新Windows11にもインストールする

- Chromeのブックマークや直前まで開いていた多数のタブをWindows11環境で復活させる

アプリのインストールに関しては、現状ではOffice2013もインストールしたので、あとはVisual Studio 2022のインストールを予定している。

Visual Studioのほぼ全ての機能をインストールする予定なので20GBから50GBくらいの容量が必要かな。インストール時間も1~2時間くらいは掛かると思うので、時間がある時にじっくり慎重にやりたい。

一方、Chromeブックマークや直前まで開いていた多数タブをWindows11環境でも復元する方法は、ワテお勧めの手法を見つけたので次の記事で紹介したい。

(続く)

コメント