さて皆さん、久しぶりの電子工作です。

このところ暑くて体調も気分も停滞気味だったが、山の日の三連休は雨降りで涼しかった。連休明けも涼しく過ごしやすいが、八月後半は再び猛暑になるのかな?

さて、金田式AB級80W+80W DCパワーアンプ製作プロジェクトであるが、前回記事では組み立てや調整作業が完了した事を報告した。

トランジスタが燃えるとか電解コンデンサが爆破するなどの大きなトラブルもなく、正常動作したので一安心だ。

ただし懸案事項として±39V大電流安定化電源基板の三段ダーリントン部のパワートランジスタの放熱が不十分なので、猛烈に発熱する。

当記事では、ヒートシンクの取り付け方法を改良して発熱問題を解決出来たので、その作業過程を紹介したい。

ヤフオクに出品中の専用プリント基板はこちら⤵

では本題に入ろう。

現状のヒートシンク(発熱問題有り)

電源部ヒートシンクの放熱能力が足りない問題

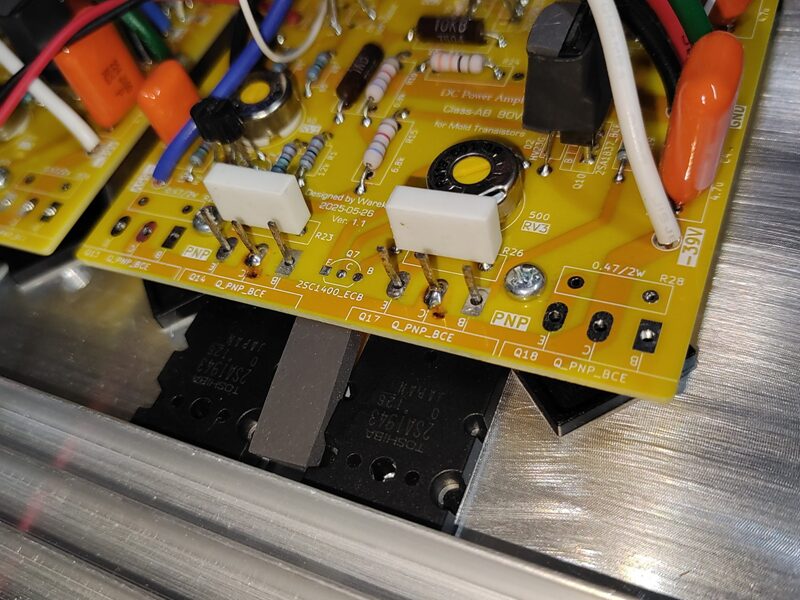

下写真が発熱問題が出る現状のヒートシンクだ。

使っているプリント基板は全てワテがKiCadで設計してPCBWayさんに発注したものだ。

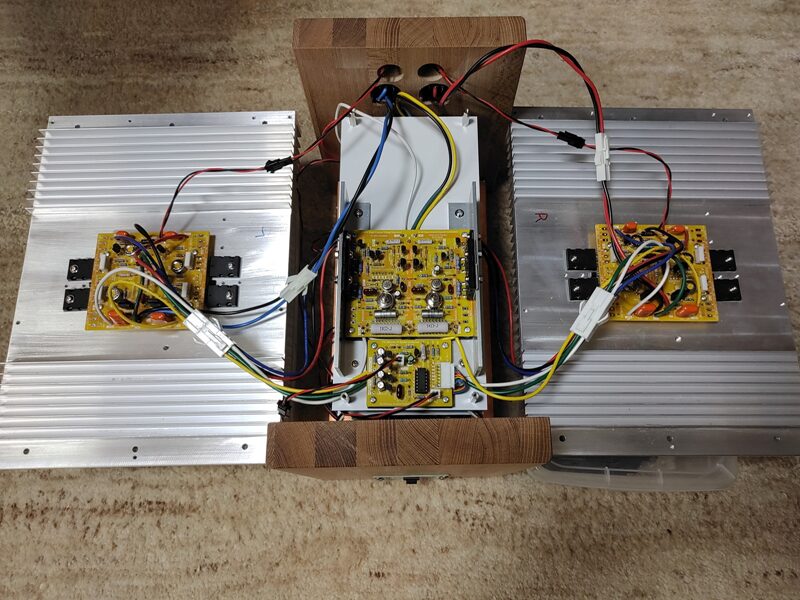

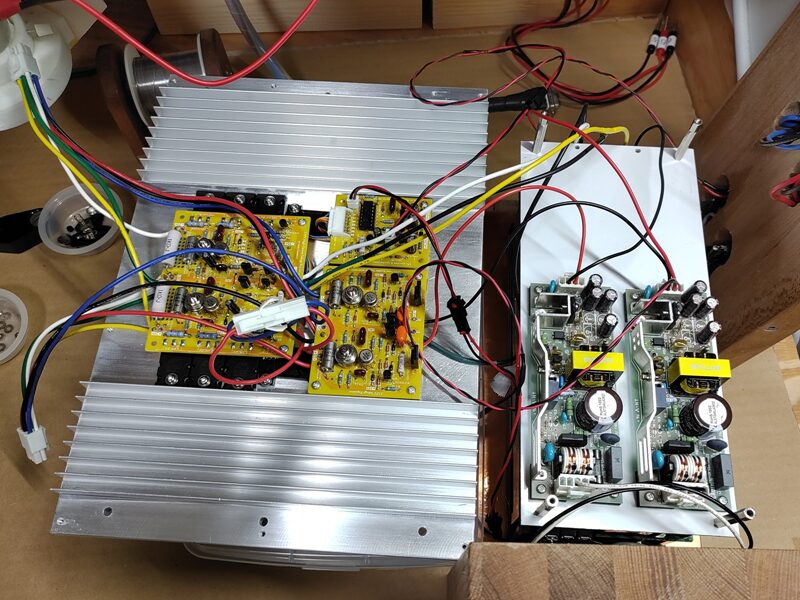

写真 発熱問題改善前のヒートシンクのレイアウト

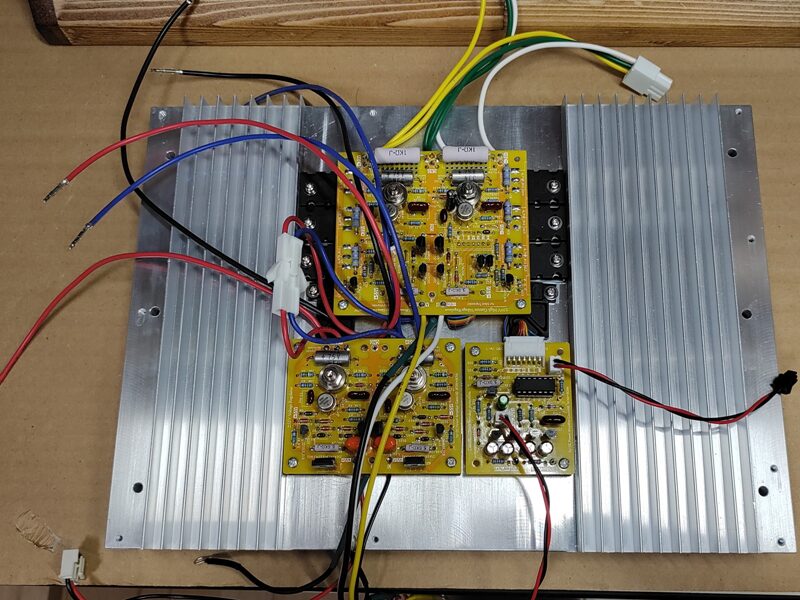

上写真に於いて、左右にある大型アルミヒートシンクには、左右チャンネルのAB級80Wパワーアンプ基板を固定している。

この巨大アルミヒートシンクはサイズ的にも十分な大きさなのでアンプ基板の発熱は全く問題にならない。

ちなみに出力段のパワートランジスタは以下の代替品を使っている。

| 記事指定オリジナル | 代替品 |

| 2SB541(TO-3)/2SD388(TO-3) | 2SA1943_BCE/2SC5200_BCE |

|

三重拡散メサ型シリコントランジスタ 実効出力40~50W Hi-Fiアンプの出力用コンプリメンタリパワートランジスタ |

シリコンPNP三重拡散形 100W ハイファイオーディオアンプ出力段に最適 |

表 パワートランジスタ(記事オリジナルとワテ選定の代替品)

代替品と言ってもワテが勝手に選んだ代替品だ。ワテの場合は以下の項目が似たようなトランジスタなら代替出来るかなあと言う素人丸出しの判断をしている。

|

代替品 |

オリジナル |

|||||

| 項目 | 記号 |

2SA1943 東芝 |

2SC5200 東芝 |

2SB541 日本電気 |

2SD388 日本電気 |

単位 |

| コレクタ・ベース電圧 | VCBO | -230 | 230 | -110 | 150 | V |

| コレクタ・エミッタ電圧 | VCEO | -230 | 230 | -100 | 100 | V |

| エミッタ・ベース電圧 | VEBO | -5 | 5 | -6.0 | -7.0 | V |

| コレクタ電流 | IC | -15 | 15 | -8.0 | 8.0 | A |

| 許容コレクタ損失 | PC | 150 | 150 | 80 | 80 | W |

表 パワートランジスタの特性比較(代替品:東芝製、オリジナル:日本電気製)

一方、±39V大電流安定化電源基板の三段ダーリントン部のパワートランジスタは下写真に示すように長さ20cm弱のアルミアングルに2SA1943/2SC5200を各2個取り付けている。

写真 ±39V大電流安定化電源基板のパワートランジスタの放熱器が小さい

上写真のようにアルミアングルが小さいので電源部のパワートランジスタが猛烈に発熱する。

左右アンプ基板は手持ちの大型アルミヒートシンクが有ったのでそれを使ったのだが、電源部のヒートシンクはアルミアングルだけでは小さすぎて不十分だと言う事は事前に分かっていた。

なので、アルミアングルに追加のヒートシンクを貼り付けるなどして熱抵抗を減らす予定であったのだが、ヤフオクなどを探してもなかなか良い形状のヒートシンクを見付けることが出来なかったのだ。

アンプ基板ユニットの改造

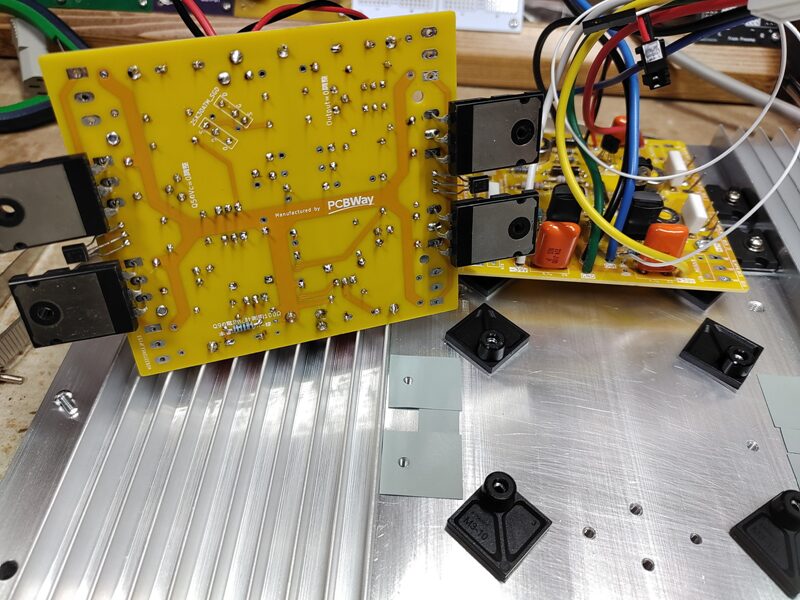

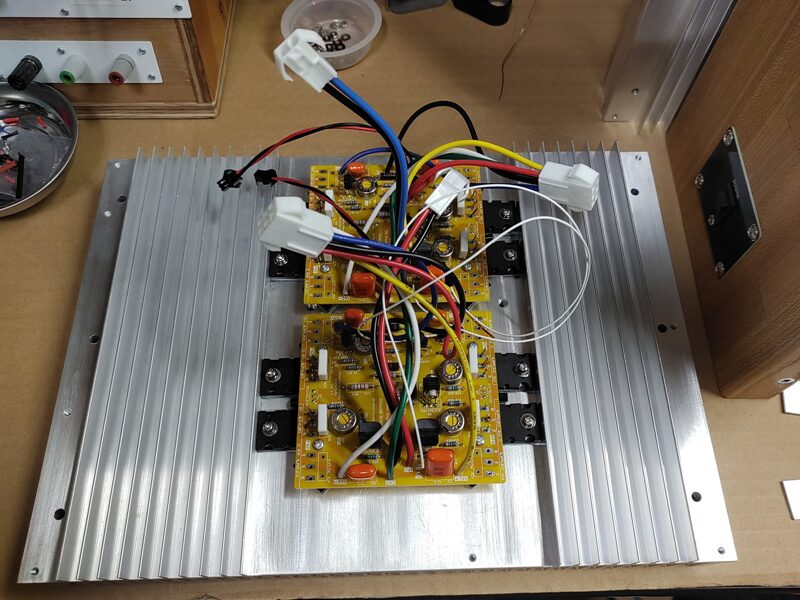

そこで方針を転換して、左右アンプ基板を一枚のヒートシンクに固定することにした(下写真)。電源部はもう一枚のヒートシンクに移動するのだ。

写真 大型アルミヒートシンクに左右アンプ基板を搭載する案を検討中

上写真で分かるようにパワートランジスタがアルミヒートシンクのフィンに干渉しているので、そのままでは固定出来ない。

なのでパワートランジスタを取り外して、パワートランジスタの足をなるべく短くしてアルミヒートシンクとの干渉を避けられるように改造することにした。

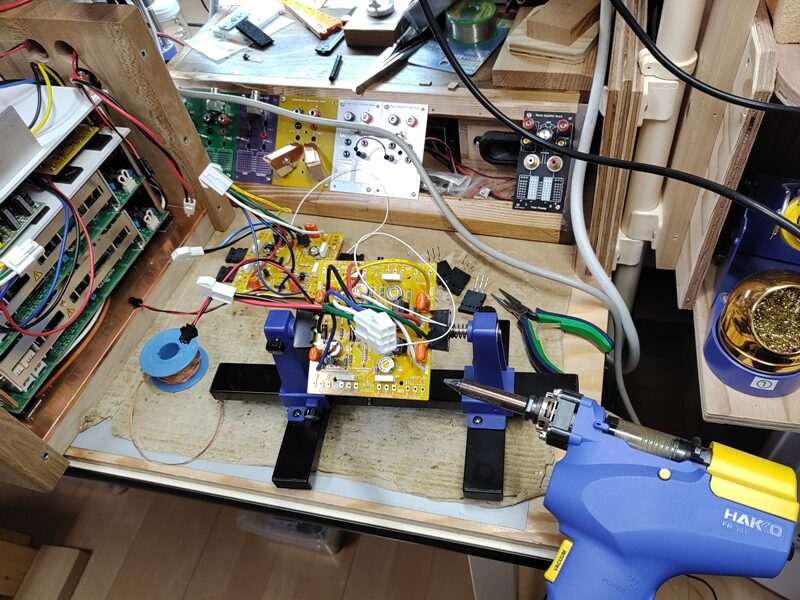

写真 アンプ基板のパワートランジスタをハンダ吸引器を使って取り外す

上写真のHAKKOハンダ吸引器は2年ほど前に購入したのだが、こんなに便利ならもっと早く買っておくべきだった。たまにしか使わない機器に2万円程度の出費なので購入を躊躇する人も多いと思うが、電動ポンプ式のハンダ吸引器があれば電子工作が格段にやり易くなる。ちなみにワテの場合20年以上購入を躊躇していた。長過ぎるわ。

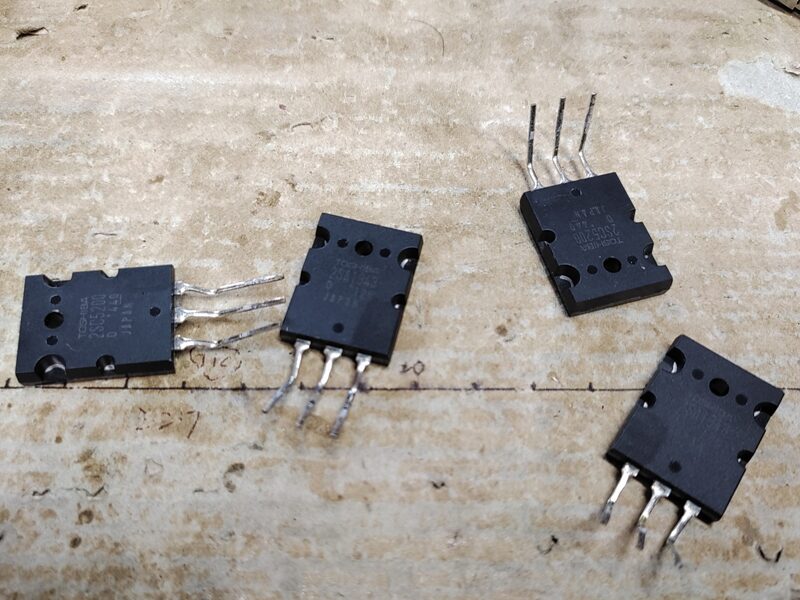

さて、電動ポンプ式のハンダ吸取り器を使うと、下写真のように三本足のパワートランジスタでさえも難なく取り外すことが出来る。

写真 電源基板から東芝2SA1943/2SC5200を取り外した

一方、基板を固定していた貼り付けボスも引き剥がした。引き剥がし方のコツは、長めのM3ネジをナットにねじ込んでおいて、そのM3ネジ頭をペンチで摘んでゆっくりジワーッと引っ張り上げれば剥がす事が出来る。

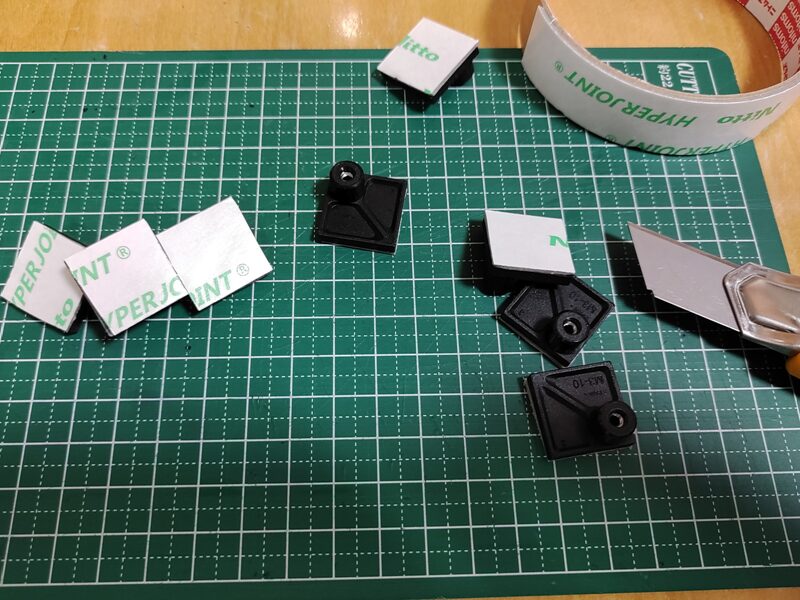

下写真のやつはタカチのナット入り貼付型スペーサー ASTシリーズだ。

写真 貼り付けボスを再利用するために両面テープを貼る

この手の貼り付けスペーサーは引き剥がすと両面テープが破れてしまうが、厚手の両面テープを貼れば再利用出来る。ワテお勧めの強力両面テープはニトムズのこの商品だ。

厚手で粗面用で超強力の名の通り、確かに超強力なのだ。

下写真のようにアンプ基板のパワートランジスタを基板側に寄せてなるべく基板から飛び出さないように再ハンダ付け出来たので、再生した貼り付けスペーサーを貼り付けて左右2枚のアンプ基板を一枚のアルミヒートシンクに固定する。

写真 2枚のアンプ基板を大型アルミヒートシンクに固定する作業の様子

パワートランジスタは合計8個あるので、アルミヒートシンクに新たに8個のM3ネジをハンドタップで切った。

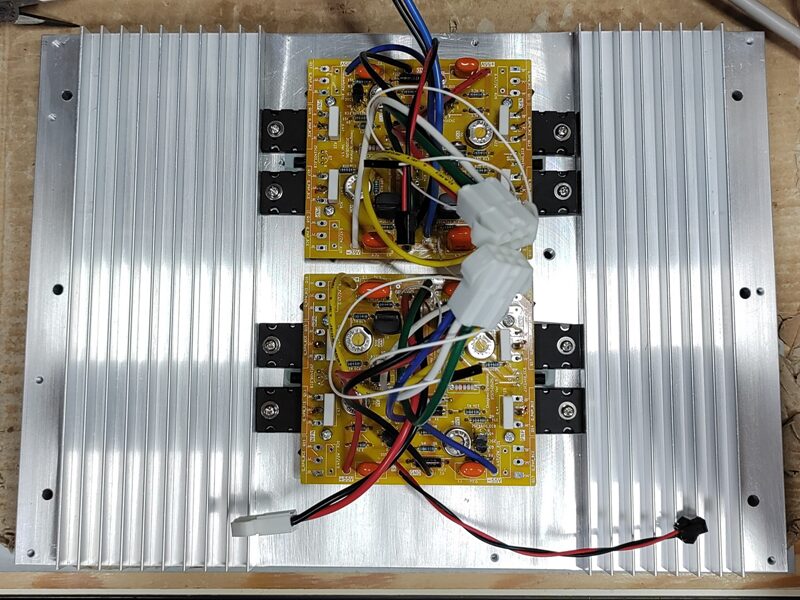

写真 大型アルミヒートシンクに左右チャンネルのAB級80Wアンプ基板を無事に固定成功

ワテが使ったハンドタップはこのM3サイズ(荒・中・仕上げ)三本セットだが、アルミの場合なら荒か中のやつでネジを切るだけでも十分だ。

なので、電子工作用にもし買うなら以下の中サイズセットがお勧めだと思う。

電源基板部の放熱能力を向上させる

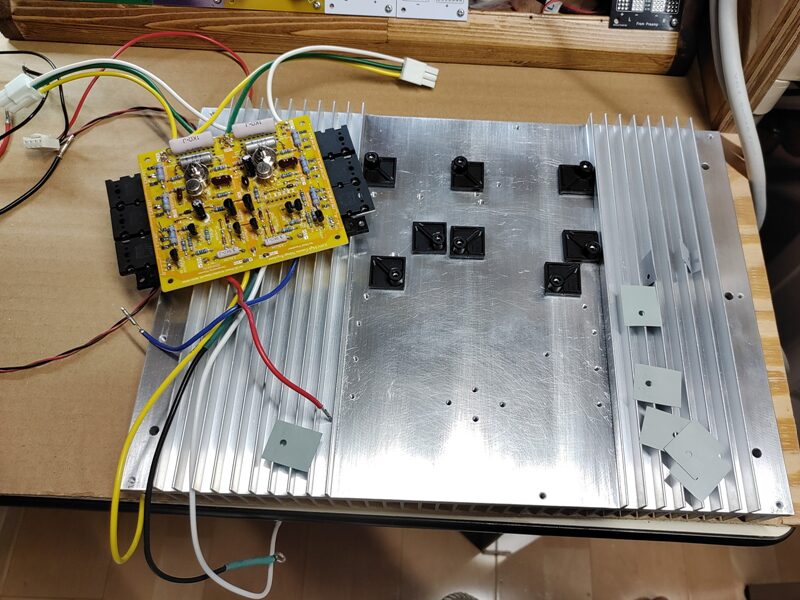

さて、±39V大電流安定化電源基板を大型アルミヒートシンクに固定する(下写真)。

写真 ±39V大電流安定化電源基板を大型アルミヒートシンクに固定作業中

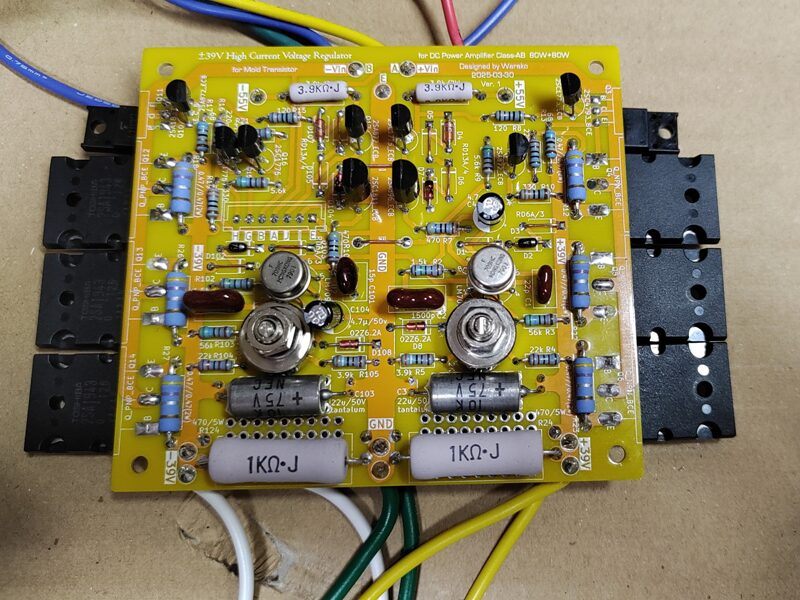

下写真が±39V大電流安定化電源基板だ。

改良前はアルミアングルに2SA1943/2SC5200を各2個(合計4個)取り付けていたが、下写真のようにパワートランジスタを追加して各3個(合計6個)に増やした。より入念に発熱対策を講じるためだ。

写真 金田式AB級80W用の±39V大電流安定化電源基板のパワートランジスタを増強した

東芝パワートランジスタ2SA1943/2SC5200は一個200円くらいで買えるので、2個増やしても400円と安いのが良い。

今回製作している金田式AB級80Wステレオパワーアンプがオールモールドトランジスタ採用なのは、製作費を安くすると言うのが一番の目的でもある。

さて、下写真は±39V大電流安定化電源基板の裏面だが、裏面にも幾つかのパーツを取り付けている。

写真 ±39V大電流安定化電源基板の裏面

今回のヒートシンク改造に伴い、±39V大電流安定化電源基板とDC検出&SP保護回路基板とを接続するXH7コネクタは、上写真のように基板裏面に移動すると同時にサイド型(直角タイプ)XH7コネクタを採用した。

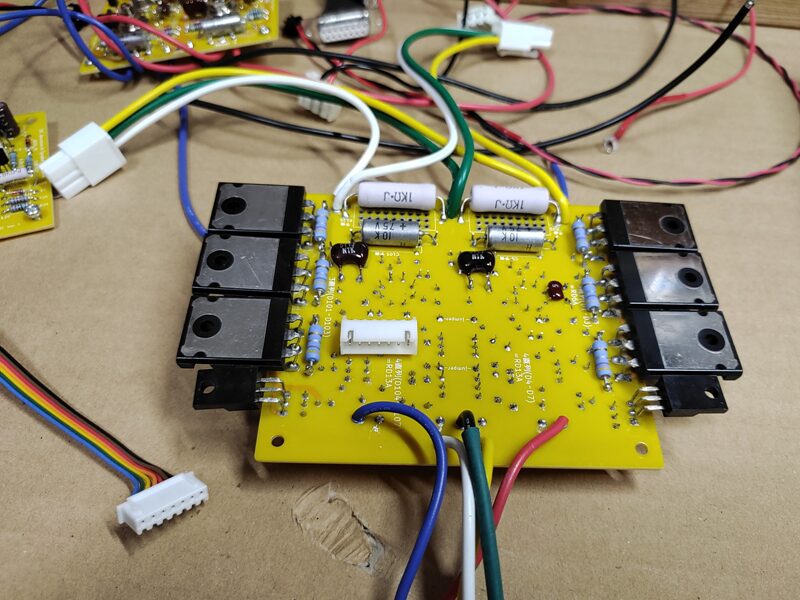

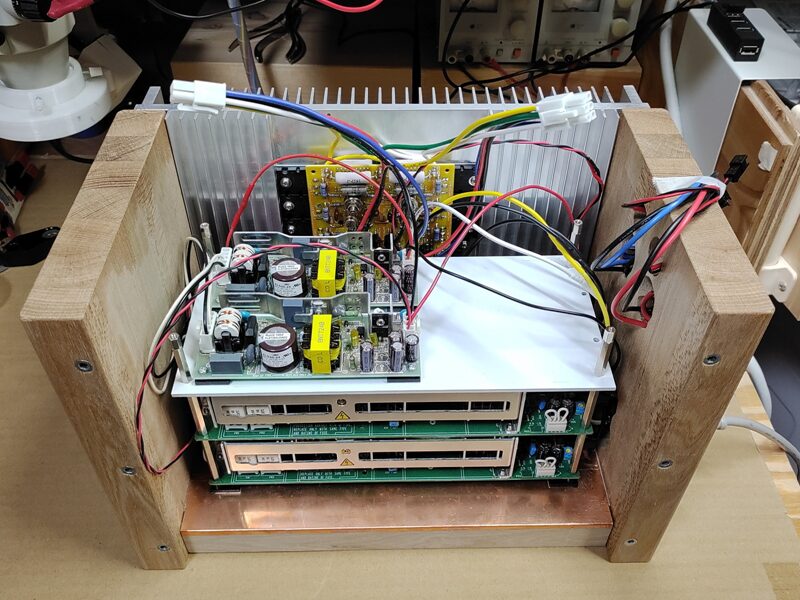

下写真のように±39V大電流安定化電源基板、±55V安定化電源基板、DC検出&SP保護回路基板の三枚の基板を一つの大型アルミヒートシンクに搭載出来た。

写真 ±39V大電流安定化電源基板、±55V安定化電源基板、DC検出&SP保護回路基板

上写真で2枚の電源基板を接続している青赤の2極ELコネクタがあるが、これは±55V安定化電源基板の出力電圧±55Vdcをブースト型±39V大電流安定化電源基板に供給している(ブースト電圧)。

なお±55V安定化電源基板(写真下部の左基板)のパワートランジスタ2個は雑誌オリジナル記事ではヒートシンクに固定されているのかも知れないが(未確認)、先日の動作確認の時点では殆ど発熱しなかったので上写真の大型アルミヒートシンクには固定していない。

これでヒートシンクに関する改造は完了した。

ケーブルを再配線してアンプを組み上げる

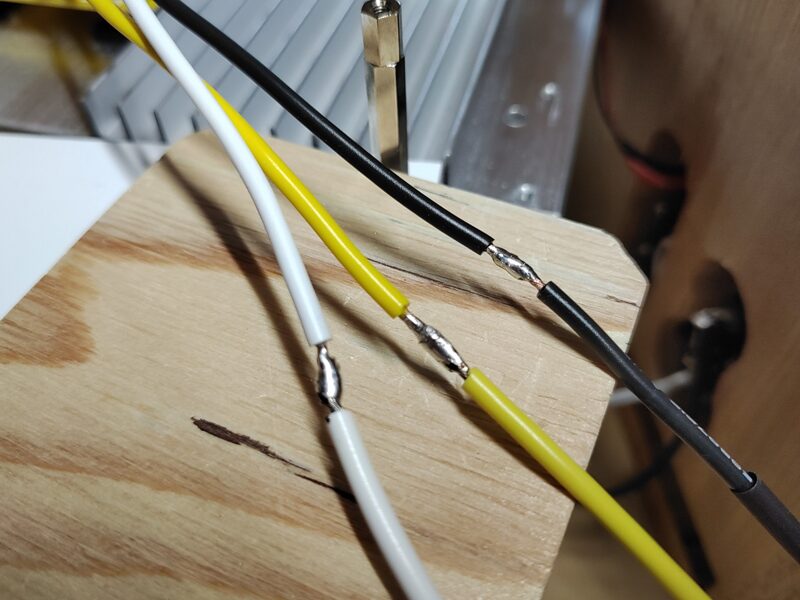

基板のレイアウト変更に伴いケーブルの寸法が合わない箇所があるので、延長することにした。

下写真の三本の電線は2台のスイッチング電源(直列接続)で生成する±55Vdcを±39V大電流安定化電源基板に接続するやつだ。

写真 電源ケーブルを延長する

まあ電源ケーブルを延長するよりも新たに適切な長さの電線で再配線するほうが見た目も良いが、電線の一端はプリント基板のスルーホールにはんだ付けしているのでそれをやり直すよりも延長するほうが簡単なので。

写真 0.75SQのKIV電線を延長する

下写真のように右側アンプ本体に2階建てに配置しているスイッチング電源から、左ヒートシンクの電源基板に0.75SQ電線で配線が完了した。

写真 アンプ本体(スイッチング2階建て)と電源部の配線完了

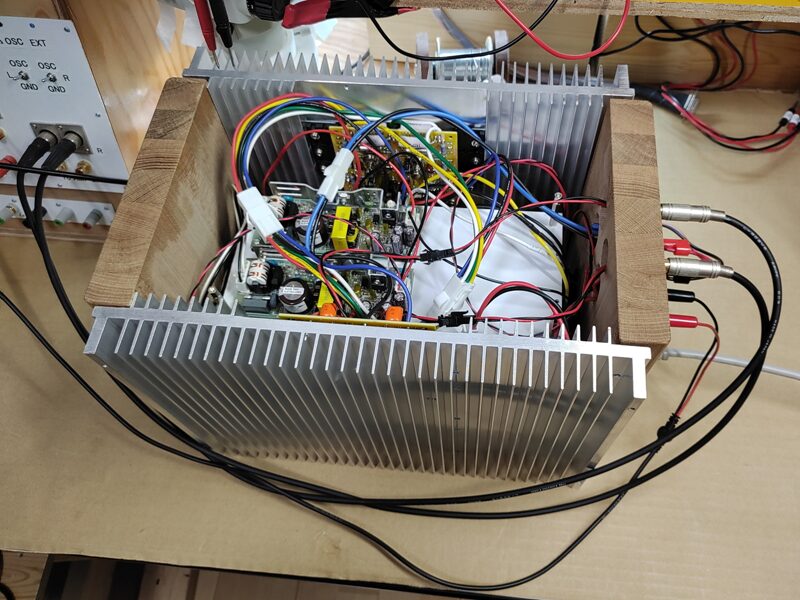

下写真のようにアンプ本体に電源部ヒートシンクを組み合わせた。この電源部ヒートシンクはアンプに向かって左側に位置する。

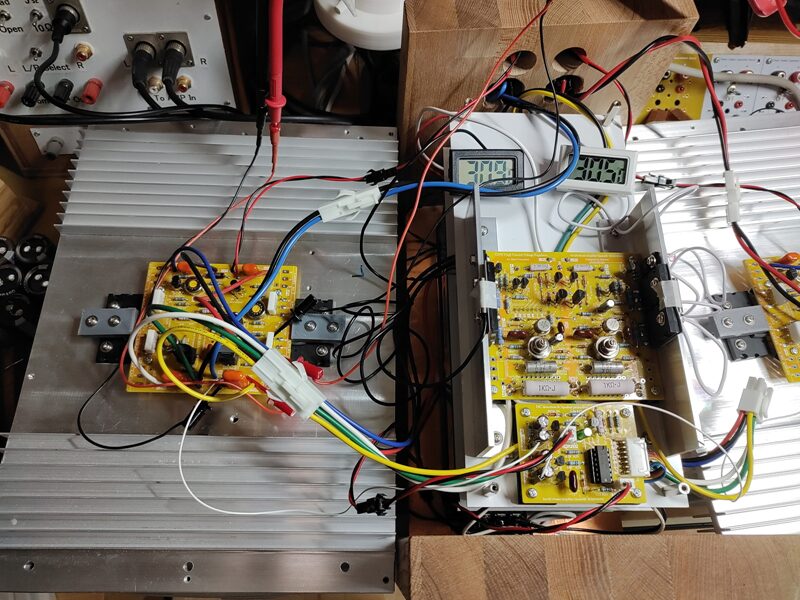

写真 アンプ本体に電源部ヒートシンクを組み合わせて動作確認成功

上写真のように電源部を組み立てて動作確認した。

その結果、±39V大電流安定化電源基板、±55V安定化電源基板からは正常に電圧出力している事が確認出来た。DC検出&SP保護回路基板に関してはこのあとでアンプ基板を接続してから動作検証する予定だ。

アンプ基板ユニットの熱結合を行う

下写真は左右アンプ基板(AB級80W)を搭載した右側アルミヒートシンクだ。

写真 左右アンプ基板(AB級80W)を搭載した右側アルミヒートシンク

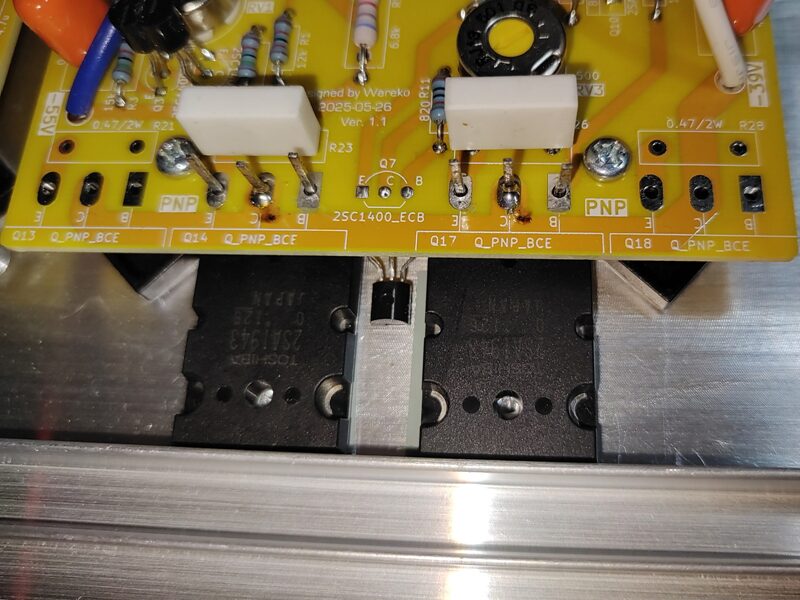

アンプ基板のパワートランジスタは大型アルミヒートシンクにM3ネジ固定しているが、下写真に示すバイアス回路の温度補償用のトランジスタはアルミヒートシンク固定が出来ていない。

写真 AB級80Wパワーアンプ基板のパワートランジスタやバイアス回路のトランジスタ

ちなみにこのTO-92タイプの小型モールドトランジスタは雑誌オリジナルが2SC1400_ECBでワテ手持ちの2SC1775_ECBで代替した。その妥当性は不明だ。兎に角、動作すれば良い。

さて、この小型モールドトランジスタの熱結合は下写真のように高熱伝導ゴムで上から押さえつける作戦で行く事にした。

写真 小型モールドトランジスタをヒートシンクと熱結合する為に高熱伝導ゴムを採用

そのように高熱伝導ゴムで押さえ付けたあとで下写真のようにアルミフラットバーでパワートランジスタやゴムを押さえ付けて固定した。

写真 アルミフラットバーを使ってパワートランジスタやバイアス回路トランジスタを熱結合

これで無事にアンプユニット部が完成した。

金田式AB級80Wステレオパワーアンプの動作確認

ではいよいよ動作確認だ。

前回記事の時点でもほぼ正常動作する事は確認出来ている。

ただしその後に当記事の前半部で紹介した各種の改造を行ったので、何らかの配線ミスなどがあるかも知れない。

アンプの動作確認は毎回緊張する。

下写真のようにアンプに入出力の配線を行った。

写真 金田式AB級80Wステレオパワーアンプの動作確認の為のケーブル接続

使うのは

- HPのパルジェネ

- テクトロのアナログオシロ

- ぺるけ式アンプ試験ワークベンチ

などだ。

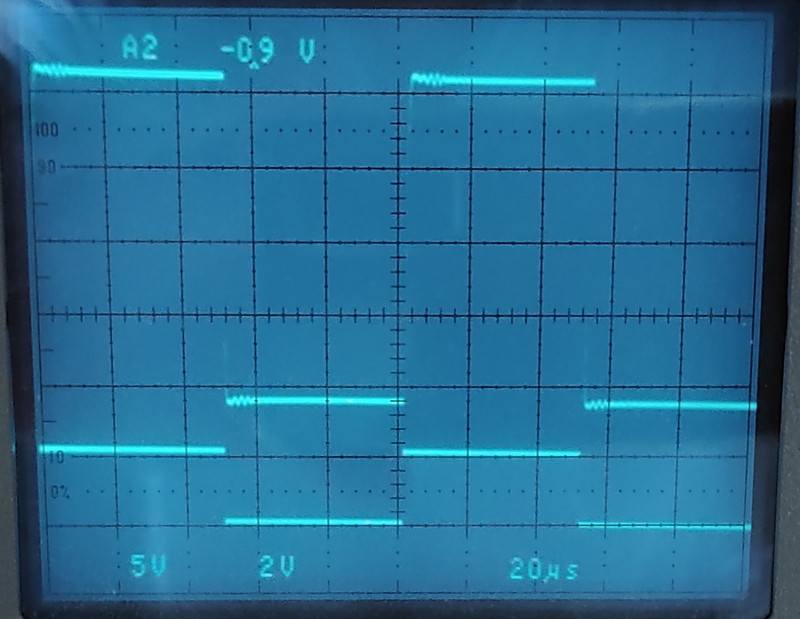

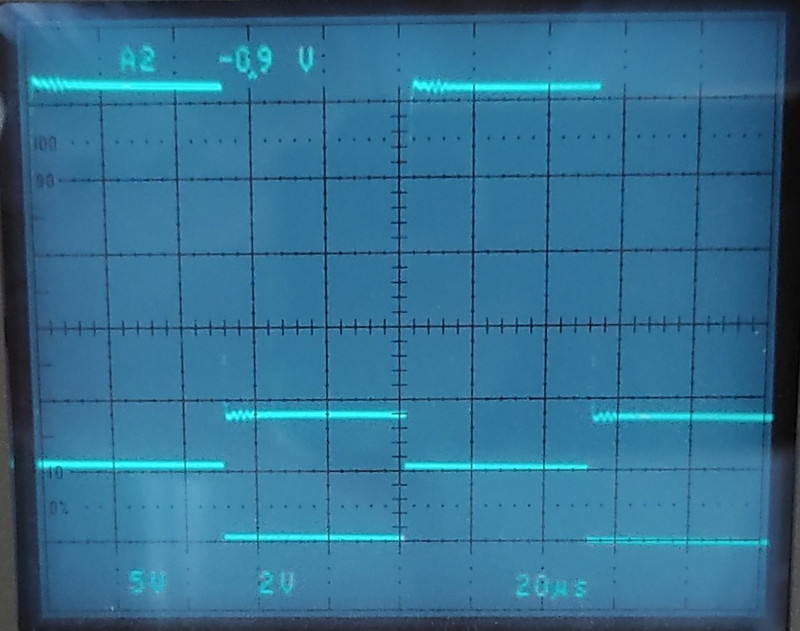

下写真のように方形波を入れたら無事に増幅されているぞ!

|

|

| [左ch] 下:入力10KHz(2Vp-p)、上:出力 | [右ch] 下:入力10KHz(2Vp-p)、上:出力 |

写真 金田式AB級80Wステレオパワーアンプの10KHz(2Vp-p)方形波応答例

ほっと一安心だ。

少しリンギングが出るのが気になる

上写真の10KHz方形波応答に少しリンギングが出ているのが気になる。

これは前回の測定時も出ていた。

ワテ自作のぺるけ式アンプ試験ワークベンチは内部配線が入り乱れていて、入出力信号が干渉する可能性があるので、多少はこの手の波形の乱れが見られる傾向があるのはワテも自覚している。

なので、ぺるけ式アンプ試験ワークベンチを使わずにダイレクトにパルジェネ信号を入れてテクトロオシロで出力信号を観察してみたが、同じリンギング症状が見られる。

この原因を調査したい。

以前にレストアしたA級15Wパワーアンプ(モノラル2台構成)では10KHzの方形波応答はワテが見る限り、非常に綺麗な波形でリンギングは見られない。

この金田式AB級80Wステレオパワーアンプは現状では電源部に大容量電解コンデンサを入れていない。

パワーアンプなら10,000μF程度の電解コンデンサを搭載するのが一般的だ。

この金田式AB級80Wステレオパワーアンプの場合なら雑誌記事では以下の電解コンデンサが使われている。

| ±39V大電流安定化電源基板 | 10,000μF/80V |

| ±55V安定化電源基板 | 1000μF/80V |

なので、今後の予定としては電源部に電解コンデンサを追加してみる予定だ。

まとめ

ようやく金田式AB級80Wステレオパワーアンプの完成が見えてきた。

とは言っても電子工作は最後の最後まで何が起こるか分からない。

まあ人生もそんなもんだ。

当記事では現在製作中の金田式AB級80Wステレオパワーアンプにおいて、±39V大電流安定化電源基板(実際は±36Vくらいで運用)の三段ダーリントンのパワートランジスタのヒートシンクを改良する作業を紹介した。

当初は2枚の大型アルミヒートシンクに左右のアンプ基板を搭載する配置にしていたが、それを変更した。

具体的には左ヒートシンクには電源基板を搭載し、右ヒートシンクには左右アンプ基板を搭載した。

その結果、電源基板のパワートランジスタの発熱もかなり低減して、通常動作時でも手で触って少し暖かい程度になった。以前のアルミアングルにパワートランジスタを固定している場合なら、手でトランジスタ表面を触るとアッチッチと言うくらいに熱かったので、完璧な対策を行う事が出来たと思う。

当初の左右アンプ基板を左右ヒートシンクに配置し、電源部は中央に配置する構成は、見た目もスッキリするし、配線も無駄なく美しかった。

でも、今回、発熱対策として急遽レイアウトを変更した結果、配線コードを延長するなどの突貫工事みたいになってしまった。本当なら新品のケーブルで綺麗に配線をやり直す事も考えたが中止した。

その理由は、本文末尾でも説明したようにリンギング問題が残っている。なので電源部に電解コンデンサを追加する予定なので、その作業を行うと再び配線を分断して電解コンデンサや基板を追加する事になる。

なので、もしそれでリンギング問題も解決して、全ての問題が解決した時点で、必要なら最適長さのケーブルで配線をやり直すのが最も効率が良いと言う判断だ。

と言う事で、4月に開始したオールモールドトランジスタ採用の金田式AB級80Wステレオパワーアンプ製作プロジェクトであるが、完成の目処が立ってきた。

ワテ設計のプリント基板も配線ミスは無さそうだ。

なので、この記事で紹介しているパワーアンプを作ってみたいと言う読者さんがいるかも知れないので、アンプ基板をヤフオクに出品してみるかな。「AB級80Wパワーアンプ基板セット」みたいに。

ちなみに、「AB級180Wパワーアンプ基板セット」も設計して基板は完成している。AB級80Wとの大きな違いは初段FET入力部のカスコード接続の有無と、電源部がブースト型(AB級80W)かフローティング型(AB級180W)かの違いだが、たぶん配線間違いは無いと思うのでこれも出品してみるかな。自分でその基板を使ってAB級180Wアンプを作っていないので、その基板を出品するのは多少は心配ではあるが。

あるいはAB級180W基板セットを使えば、AB級120Wも部品定数は違うが基板レイアウトは同じなので作れるはずだ。

あ、それと言い忘れていたが前回記事でSN7400NではなくCMOS版SN74HC00Nを使ったら保護回路が正常動作しない問題を報告した。

そこでAliexpressでSN7400Nを購入したのだが、正常動作せずにSN74HC00Nのような挙動を示すのだ。恐らく中身はSN74HC00Nなのだろうと思う。

と言う事で、RSコンポーネンツさんのような信頼出来る電子部品通販サイトでSN7400Nを発注する予定だ。正規品は一個、数百円もするのでAliexpressの一個20円くらいの安っすいやつを買ったら失敗したのだ。

安物買いの銭失いか

追記

その後、RSコンポーネンツで買ったSN7400Nを使ったら保護回路は正常動作した。やはりAliexpressのSN7400Nは中身はSN74HC00NなどのCMOS版のようだ。

(続く)

コメント