木工DIYに便利だと思う作業台を作ってみた。

いわゆるスノコ作業台と言うやつだ。

まずは完成したスノコ作業台を紹介しよう。

写真 自作したスノコ作業台に2×4材をクランプしている例

当記事ではこのスノコ式作業台の設計や製作作業を紹介したい。

またそれらの過程をYouTube動画でも紹介している(このあとで登場)。

では本題に入ろう。

作業台に部材を固定する各種の手法

木工DIYをやる場合、部材を作業台に固定するのに苦労する。

天板が一枚板の普通の作業台の場合なら、部材を作業台の端に置いて、F型やL型のクランプで挟み込むのが一般的だ。

でもその場合には、丸鋸で部材をカットする場合には切り落とした端材が落ちる時に部材が裂ける危険性があるので何らかの対策が必要になる。

あるいは、作業台中央で部材を丸鋸切断する場合には、天板を切ってしまわないようにスタイロフォームを敷くなどの工夫が必要になる。

そういう煩わしい作業を改善するために様々な工夫を凝らした作業台が世の中に数多く存在する。

ドッグホール作業台

例えば、作業台の上に等間隔で穴を開ける手法がある。

いわゆるドッグホールというやつだ。

具体的には下写真のように天板に等間隔で穴が開いている作業台だ。

その穴に、ドッグホールクランプと言う部品を差し込んで部材を固定するのだ。

ワテも最初はこのドッグホール式作業台の大型版(サブロク板サイズ)を作ろうかなあと考えたのだが、幾つかの懸案事項があるので中止した。

その懸案事項とは、ドッグホールの穴開け加工が難しい。つまり規則的に等間隔で多数の穴を開ける必要がある。天板の厚さは恐らくは少なくとも30mmは必要だろう。理想的には50mm以上くらいは必要だと思う。

それと、木工以外のDIYをやる場合にドッグホールから小物パーツが穴に落ち込んでしまうなど、多数の穴が有ることで逆に作業がやり辛い場合もあると思う。

木工バイス付き作業台

次は木工バイス付きの作業台だ。

例えば下写真のような木工バイスを自作作業台に取り付ける例もよく見かける。

当初はこの木工バイス取り付け案が最もお手軽なので、やってみようかなあと検討した。

しかし、以下の理由で木工バイス案は不採用となった。

つまり木工バイスはクランプ出来る部材の厚みや寸法が限られてしまう。

クランプ出来るのは幅の狭い板材や棒材だろう。

なので、作業中に部材を手で持つよりも、クランプでしっかり固定して作業したい場合には木工バイスは役立つ。

しかし木工バイスはクランプ出来る部材の大きさが限られるので万能では無い。

極端な例として、サブロク板を丸鋸で縦方向にカットしたいなんて言う場合には、木工バイスはクランプできない。

その場合には作業台の端にサブロク板を載せて丸鋸でカットする事になるが、カットした瞬間に切り取った部分が落下するので、何らかの受けが必要になる。

ワテの場合、価格の安い針葉樹合板をDIYで使う頻度が高いので、サブロク板を縦横に自由自在にカット出来る作業台が理想的なのだ。

ということで、ワテが最終的に選んだのがスノコ作業台だ。

それも天板脱着式と言う追加機能を加えたものを製作することにしたのだ。

天板脱着式スノコ作業台の紹介

スノコ式作業台というのは、YouTubeにも沢山の製作例がある。中にはスノコ作業台は最強の作業台だと言う人もいる。

|

|

|

動画 スノコ作業台の製作例(2つの例)

スノコ作業台とは上動画で分かるように、作業台の天板部分が一枚板ではなくスノコ状になっているのだ。

スノコ作業台の特徴としては、作業台の上に載せた部材をクランプしやすい。

つまりスノコ板同士の隙間が沢山あるので、F型やL型のクランプを使えばどんな寸法の部材でもクランプしやすいのだ。

天板脱着式スノコ作業台のアイデア

そこでワテもスノコ作業台を作ろうと思ったのだが、よく見かけるスノコ作業台ではなく、更に一工夫してみた。

それは「天板脱着式」と言うアイデアだ。

天板を取り外せばいわゆるスノコ作業台になる。

一方、普通の作業台として使いたい場合には、スノコ作業台の上に平らな天板を載せると言う構造である。

ワテの場合、作業台の上で何らかのDIYを行う場合、木材のカット作業ばかりをやる訳ではないので、普段は天板が平坦な普通の作業台が望ましい。

時々は木材を丸ノコなどでカットするとか、あるいは木材に鉋掛けをしたい時には、部材を固定しやすいスノコ作業台のほうが作業性が良い。

ということで天板脱着式のスノコ作業台は一台二役になると思い、作ってみることにした。

天板脱着式のスノコ作業台に使う材料や特徴

下表に今回使った材料を示す。

ホームセンターで売っている2×4(6フィート)を20本くらい使った。2×4(6フィート)は安いお店なら400円くらいだが、高いお店だと700円とか800円くらいするので、安いお店で買うのが良い。

近所のコメリバードは2×4(6フィート)が398円だった。

| 項目 | 数量 | 単価 | 小計 |

| 2×4材6フィート(約1829ミリ) | 約20本 | 398 | 8,000円くらい |

| 1820x910x12 ラワン合板 | 1枚 | 1800 | 1,800円 |

| コーススレッド 65mm、150mmなど | 数十本 | 300円くらい | |

| 合計 | 約10,000円 |

表 天板脱着式のスノコ作業台に使う材料

次に天板に使う板は1820x910x12 ラワン合板を選んだ。いわゆるサブロク板サイズだ。

同じサイズの針葉樹合板ならラワン合板よりも若干軽いので扱いやすいが、作業台の天板として使うので、重量があり木目が密に詰まっていて硬いラワン合板を選んでみた。

あとはコーススレッドを使って組み立てる。

天板脱着式のスノコ作業台の特徴をまとめると以下の通り。

- 12ミリ厚ラワン合板天板は脱着可能

- 天板を取り外すとスノコ作業台になる

- スノコ作業台は丸ノコの切断作業がやりやすい長所あり

- サブロク板を縦カット出来るようにスノコも縦に分割

天板脱着式のスノコ作業台の製作過程紹介動画

ワテも実はYouTubeチャンネルを持っているのだが、10年前に作って数本の動画を投稿して以来、放置していた。YouTube界の三日坊主か。

で、今回、10年ぶりに動画を投稿した。以下に示す天板脱着式スノコ作業台の製作過程紹介動画だ。

動画 天板脱着式スノコ作業台の製作過程紹介動画

約8分の動画だ。

音声は殆ど無い。インパクトドライバーの動作音や効果音が数回鳴る程度。

撮影は中古で買った安っすいビデオカメラなので画質はあまり良くない。

具体的には1920×1080画質のいわゆるフルHD(Full HDまたは2K)と呼ばれる解像度で撮影したのだが、今ひとつ画質が悪い。

今の時代は4Kや8K画質で撮影出来るビデオカメラもあるようだが、そういうのが必要なのかな?

でもネット検索してみると、YouTube動画の投稿は1920×1080のフルHD画質なら十分らしいが。

たぶんワテが使っている中古ビデオカメラの画質が悪いように思う。まあ、もしこのスノコ作業台製作動画が爆発的な再生回数を記録して、莫大な収益が上がれば新型のビデオカメラを購入したい。

動画編集ソフトはShotcutを使ってみた。

今の時代、有料製品を購入しなくても高性能で完成度の高いフリーソフトを組み合わせればあとは腕次第でプロ級の動画編集が可能だ。

ワテの場合は超初心者なので、とりあえず撮影した多数の断片動画をShotcutでさらに編集・加工して、約8分の動画にまとめた。では早速、天板脱着式スノコ作業台の製作作業を始めよう。

Fusion360を使って設計開始

Fusion360はAutodesk社の有料製品だが、個人のDIY利用者などは無料で使わせて頂けるのだ。

ただし無料ユーザーの場合には、一部の機能は制限されているらしいが、ワテの経験で言うと無料版の機能ですら十分過ぎるくらい高性能な3次元CADの機能が使える。

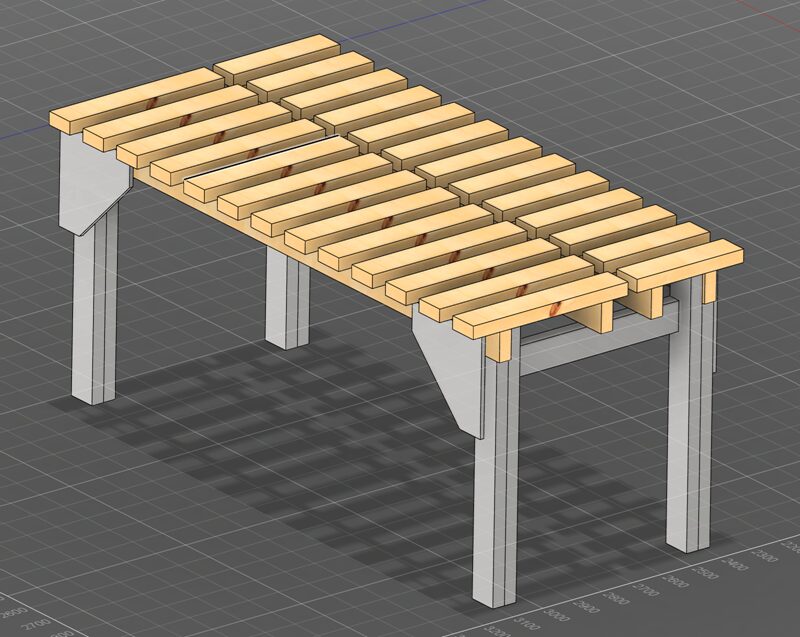

下図がFusion360で設計した「天板脱着式スノコ作業台」の3D設計図だ。

図 Fusion360で設計した「天板脱着式スノコ作業台」の3D設計図

主な寸法は以下の通り。

| 縦 x 横 x 高さ | 1830 x 910 x 851(12mm天板厚さ含む) |

| スノコ間隔 | 56.083 mm |

| スノコ長さ(長) | 521 mm |

| スノコ長さ(短) | 359 mm |

| スノコ縦溝間隔 | 30 mm |

表 「天板脱着式スノコ作業台」の主な寸法

上表において、作業台高さは851mm なので若干高めだ。その理由は手持ちのテーブルソーの天板高さとだいたい同じくらいの高さにしたのだ。

もし高すぎる場合には、脚をカットする予定。

スノコ間隔は56.083 mmと言う半端な数字になった。その理由は1830mmの長さに13本のスノコ棒を配置したので。

スノコ縦溝間隔は設計では30mmにした。もしこの縦溝を使って丸鋸で45度カットする場合には30mmでは狭いと思う。なので、今後使ってみて必要ならもう少し溝間隔を広げる予定だ。

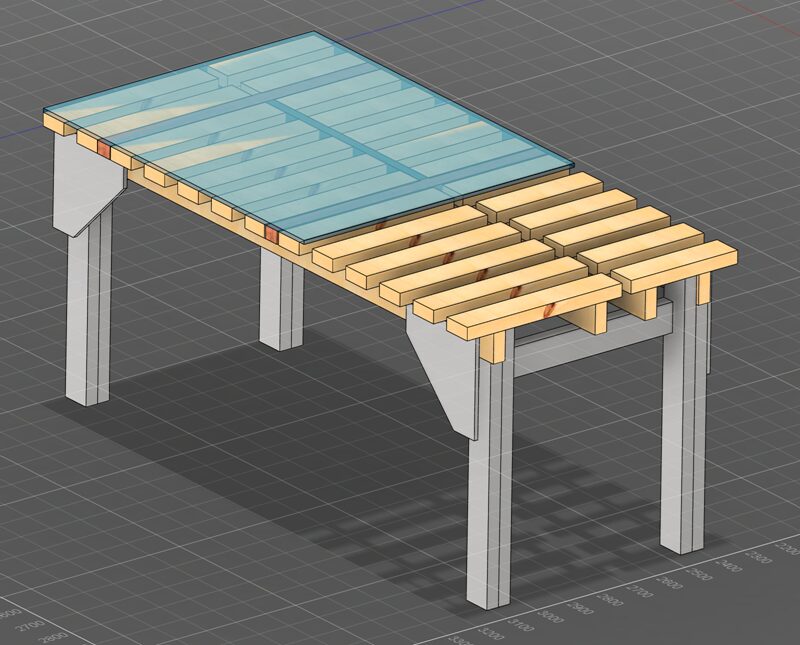

下図に示すように、構造を分かりやすくするために12ミリ天板は半透明設定している。

図 天板は2分割する予定(上図では右半分の天板を非表示設定している)

天板は2分割する予定だ。理由は12ミリラワン合板でサブロク板サイズの1枚板だと脱着作業が重いから。

それと、丸ノコ作業などをやりたい場合に、天板全部を外すよりも一部を外して切断作業が出来るほうが汎用性が高いと思うので。

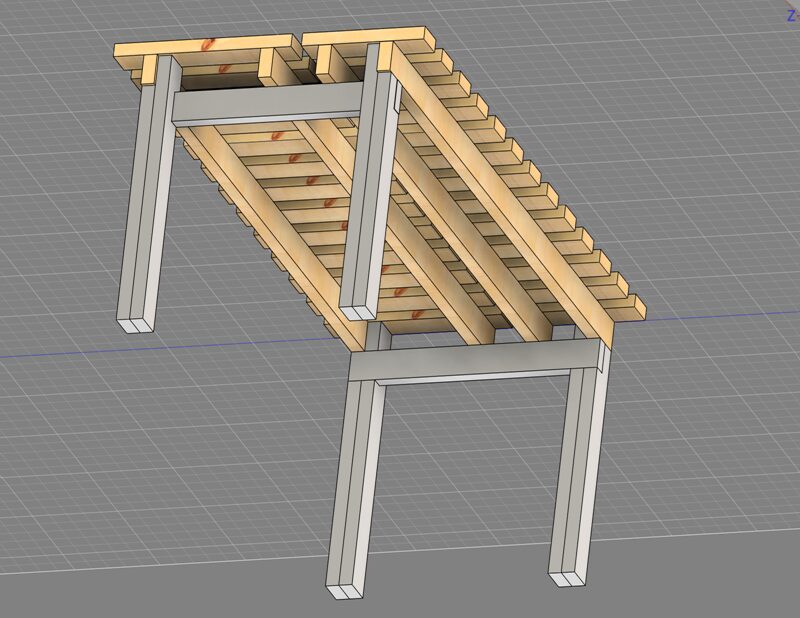

下図に示すように、四つの脚・スノコ部・スノコを支えている部材など、全て2×4材で作る。

図 天板脱着式スノコ作業台の設計図(天板裏側から見た)

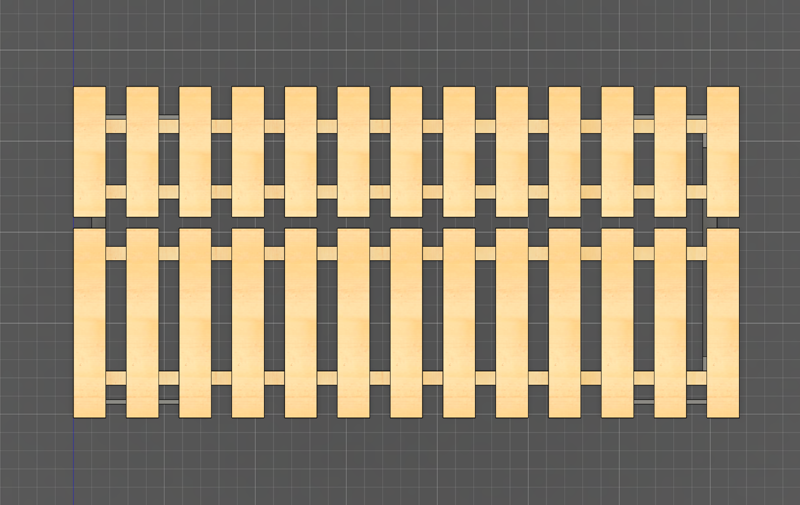

下図に示すように、スノコは長手方向にも溝を一つ作っている。

この溝は丸ノコでサブロク板や長材の縦方向カットを行う場合にはこの縦溝を使うと便利かなと思って採用してみた。

図 天板脱着式スノコ作業台の設計図(スノコには縦と横の溝を設ける)

ワテが知る限り、このような構造のスノコ作業台は見たことが無いので、使い勝手の良し悪しは作ってみないと分からないが、とりあえず作ってみる。

完成した天板脱着式スノコ作業台の紹介

まずは完成した天板脱着式スノコ作業台を紹介しよう(下図)。

写真 完成した天板脱着式スノコ作業台を紹介

上写真において、現状では天板は2分割していないが、このあとで分割予定だ。

それと、天板裏に数本の棒を固定する予定だ。その棒がスノコ溝にはまることで天板のズレを防ぐのだ。

通常は上写真のようにスノコの上に天板を載せておけば汎用の作業台として利用出来る。

木工DIYで丸ノコ作業などやりたい場合には天板の一部あるいは全部を取り外せば、スノコ作業台に変身するのだ。

スノコ作業台を使う例

スノコで2×4材を固定した例を下写真に示す。

写真で分かるようにクランプ固定がやりやすい。

写真 スノコで2×4材を固定した例

スノコを使えば部材をクランプしやすいので、丸ノコカットもやりやすい。

あるいはトリマー加工、ジグソー切断、手鋸での切断など、どんな作業にも利用出来る完璧なスノコ作業台だ!

たぶん。

天板脱着式スノコ作業台の製作

では、早速、天板脱着式スノコ作業台の製作を始める。

4つの脚を作る

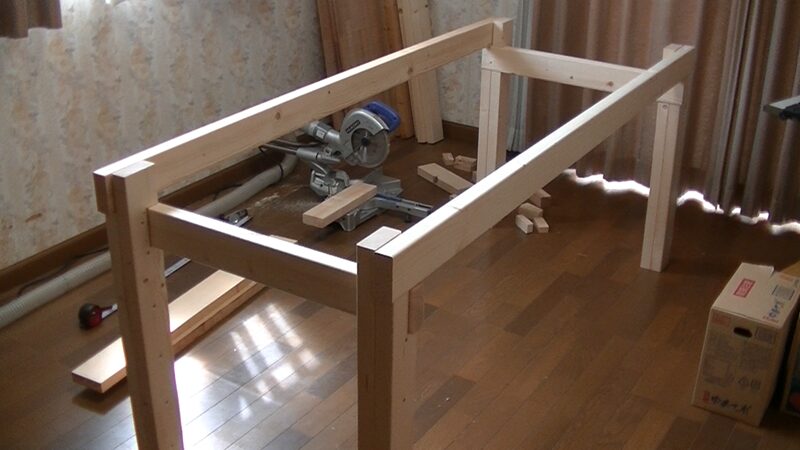

写真 4つの脚を作る為に2×4材をスライド丸ノコでカット

上写真のようにスライド丸鋸を使って2×4材をカットする。

この作業台は将来的に改良する可能性もあるので接着剤は使わずにコーススレッドのみで組み立てる事にした。

下写真は二枚の2×4材をコーススレッドで張り合わせて作成した四つの脚だ。

写真 二枚の2×4材をコーススレッドで張り合わせて作成した四つの脚

その脚に横木を組み木するための加工を行う。

写真 切り取り部分を丸鋸で刻んだ

その部分を中古で買った48mm鑿で切り取って、組み木加工の凹の形状にする。

写真 脚の一部を鑿で切り取って凹形状に加工

下写真のようにいい感じで凹形状に加工出来た。

写真 いい感じで凹形状に加工出来た(自分で研いだ中古鑿で加工)

作業台の脚部とスノコ支え部を組み上げる

下写真のように四つの脚に二本の横棒を組み木して、その上に縦長の2×4(6フィート=1829mm)材も二本渡した。

写真 作業台の脚部とスノコ支え部を組み上げ途中

上で示したFusion360の設計図のように、作業台のスノコ部は縦溝も一つ追加するので、下写真のように長手方向の支え棒は四本取り付ける。

写真 長手方向の支え棒(四本)の水平をアルミ角パイプで確認中

上写真のようにアルミ角パイプ(2.0t x 40 x 20 L=2000)を使って、長手方向の支え棒の水平を確認する。

この時に使ったのがリサイクル屋で買ったシンワのデジタル水準器だ。デジタル表示最小角度0.05° なので、高精度な計測が可能だ。

写真 作業台のスノコ支え棒の水平を確認中

ちなみにワテが買ったシンワのデジタル水平器は新品未使用だったが、かなり安かったのでお買い得だった。ワテのDIY工具やツールは殆どがリサイクルショップやヤフオクで購入した中古品だ。

まあ工具なんて一回でも使うと傷も付くので、最初から傷だらけの中古工具のほうが、心置き無くガンガン使い込めるので、神経質で貧乏性で変人のワテに合っていると思う。

もし新品の高級工具なんて買えば勿体なくて使えないからw

下写真のように長いアルミ角パイプを使うと水平が確認しやすい。

写真 長いアルミ角パイプを使って水平を確認中

下写真のようにスノコ支え用の4本の2×4材の固定が完了した。

写真 スノコ支え用の4本の2×4材の固定が完了

上写真において、四本のスノコ支え棒のうち中央の二本は、下の横棒から150mmコーススレッドで固定している。

こんな長いコーススレッドを使ったのは初めてだ。

下穴も2×4材の89mm幅を貫通して開ける必要があるので、下写真のようなロングビットを使って開けた。

多数のスノコ材を固定する

さて、多数のスノコ部材の固定作業を開始する。

固定前にスノコ材を2分割しているが分割せずに固定して、固定したあとで分割するほうがやりやすいだろう。

なぜスノコ固定前に2分割したのかと言うと、2×4(6フィート=1829mm)材を使ったのだが、なるべく真っ直ぐで歪みの少ない材を選んで購入したが、でもやはり微妙に曲がっているものもある。

なので、分割して部材を並べてみて、反っているものは除外してなるべく水平になるようにスノコを配置したからだ。

でもそこまで神経質にならずに、分割せずに固定して、最後に縦方向にカットして溝を作るやり方でも良かったと思う。

4.2×65コーススレッド用にΦ3で下穴開けし、コーススレッドの頭を10mmほど沈めるために皿取錐で深めに掘り込んだ(下写真)。

写真 コーススレッドを10mmほどスノコに埋め込む為に皿取錐で穴掘り

コーススレッド頭をスノコに深く埋め込めば、DIY作業中に刃物が金属コーススレッド頭に当たる心配がないので安心だ。

今回の作業では、以下のツールを使った。

なお、スノコの数が多いので固定作業に1時間以上掛かった。スノコを2分割せずに作業すれば、もう少し早く作業が出来たと思う。

スノコの固定作業が完了

下写真に示すようにスノコの固定作業が完了した。

F型クランプが写っているが、2分割したスノコを二本の棒で挟んで直線状にしてからコーススレッドで固定する手法で作業をしたのだ。

写真 スノコの固定作業が完了

下写真のように天板の12mmラワン合板を載せてみる。

サブロク板12ミリ厚ラワン合板の重量はたぶん13キロ前後だと思う。なので一枚板だと脱着作業がやり辛い。

写真 完成したスノコ作業台の上に天板(サブロク板12ミリ厚ラワン合板)を載せてみた

上写真ではサブロク板12ミリ厚ラワン合板は2分割していないが、今後、分割予定だ。

それと、Fusion360で描いた設計図では四つの脚に補強の三角板を固定していたが、現状では取り付けていない。今後必要なら三角板あるいは、棚下部に棚板を追加して補強する予定だ。

完成した天板脱着式スノコ作業台を使ってみる

下写真は2×4材に鉋掛けをする場合の例だ。

針葉樹合板の長方形の板の裏には棒状の部材を貼り付けている。その棒がスノコ溝に嵌るので動かない。

写真 2×4材に鉋掛けをする場合の例

上写真のように針葉樹合板の長方形板がストッパーになるので、2×4材は動かないから鉋掛けがやりやすい。

下写真はサブロク板12ミリ厚を縦カットする例だ。注意事項としては、この例のサブロク板は作業台天板ではなく、スノコ作業台を使って縦カットしたい部材の例として採用している。

写真 サブロク板を縦カットする為にアルミ角パイプをガイドに採用

上写真のようにサブロク板を固定して、下写真のようにスノコ中央に開けた溝部を使えばサブロク板を長手方向に丸ノコカットする事が可能だ。

写真 スノコの中央にある縦溝を使えばサブロク板の縦カットも可能

繰り返しになるがこの例のサブロク板は作業台天板ではなく縦切断したい部材の例として使っている。

アルミ角パイプは丸ノコの直線ガイドにも使えるので、1~2本購入しておけばいろんな用途に使える。

下写真のように普通の作業台として使う場合はスノコの上に天板を載せておく。

写真 普通の作業台として使う場合はスノコの上に天板を載せておく

ただし天板が1枚板だと重くて脱着がやり辛いので天板は2分割する予定だ。

天板脱着式スノコ作業台を作った感想

以下は、実際に天板脱着式スノコ作業台を作ったワテの感想だ。

- スノコ式作業台はよく見かけるが天板脱着型は世界初かも知れない

- スノコ式は確かにクランプが自由自在に出来る長所あり

- 作業台サイズ(910×1820)は大き過ぎたかも知れない

- 必要なら小さめサイズに改良してもよい

この天板脱着式スノコ作業台を使って各種のDIY作業を行いたいと思っている。

天板脱着式スノコ作業台に関する今後の予定

当記事で紹介した天板脱着式スノコ作業台は、とりあえず最初に描いていたワテのアイデアを具現化する事は出来た。

今後もこの作業台に対していろんな改良を行いたいと思っている。

今のところ考えている予定としては以下の通り。

- 作業台の上で出る切り屑をサイクロン集塵する方法を検討

- コード式電動工具の接続コンセントを作業台上空に設けたい

- このスノコ式作業台を実際に使っている様子を動画撮影したい

- 市販作業台でよく見かける木工バイスクランプ機構を購入追加あるいは自作したい(冒頭で紹介したやつ)

などか。

まとめ

作業台はDIYの基本だ。

作業台が無くては何も始まらない。

当記事ではワテ考案の「天板脱着式スノコ作業台」の設計作業や製作作業を紹介した。

また、YouTubeにそれらの過程を約8分の動画で投稿した。

安い2×4材と天板のラワン合板12ミリなど、費用総額で1万円程度なので、お手軽に製作出来る。

ワテの場合は広めの作業部屋を確保出来たので、サブロク板サイズ(910×1820)の作業台を作成した。

もし類似の作業台を製作してみたい読者の皆さんがおられましたら、サイズは自由に変更出来るので皆さんの作業環境に応じて最適なサイズで製作すると良いだろう。

あるいは、下写真のような伸縮式作業台脚部を購入して、あとはサブロク板を一枚準備すれば移動式の作業台が簡単に作れる。

上写真以外の全ての伸縮式作業台を見る>>>

今日からワテも「大工のワレコ」を名乗る予定だ。

つづく

![ダイドーハント (DAIDOHANT) コーススレッド (フレキ/半ネジ) [ 鉄/ユニクロ ] (呼び径d) 5.1 x (長さL1) 150mm (70本入) 49780](https://m.media-amazon.com/images/I/21U7DYA1AfL._SL160_.jpg)

コメント