丈夫な作業台やテーブルをDIYで簡単に作成するための設計図を考えてみた。

工作用の作業台、パソコン作業用のテーブルなどは市販のものを買うと高いし、自分の用途にぴったりの寸法のものがあるとは限らない。

でもDIYで自作するには難しそう。

と言うDIY未経験者や初心者の皆さんの為に、自称DIY達人のワテが、

- 少ない費用

- 少ない作業量

- 誰でも失敗しない手法

で物凄く丈夫な作業台やテーブルを自作するための設計図を検討してみた。

結論としては、いい感じに設計が出来たので早速作ってみる予定だ。

では、本題に入ろう。

案1:2×4材と12ミリ厚合板で作る丈夫な作業台・テーブル

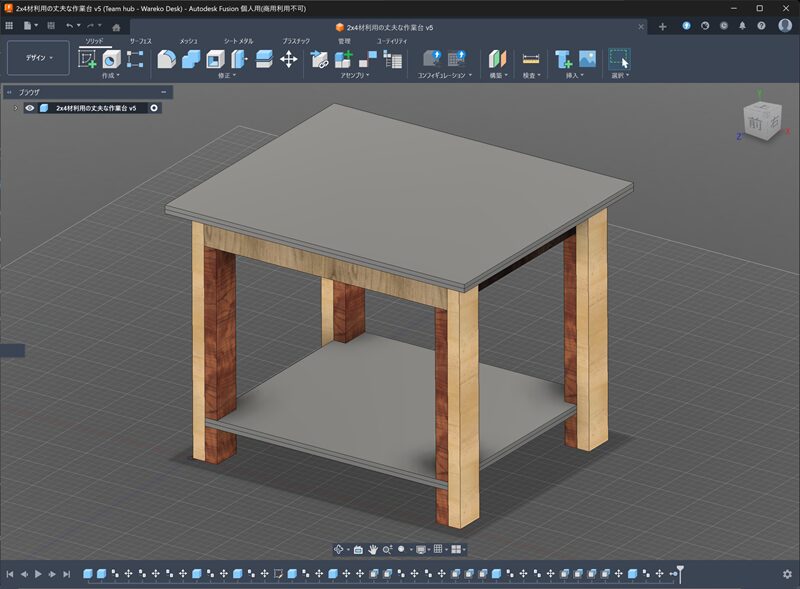

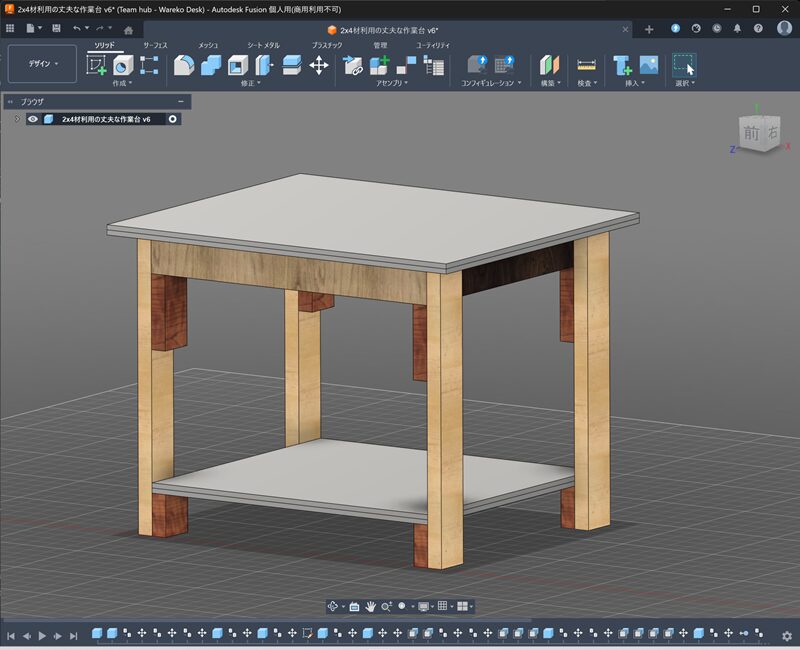

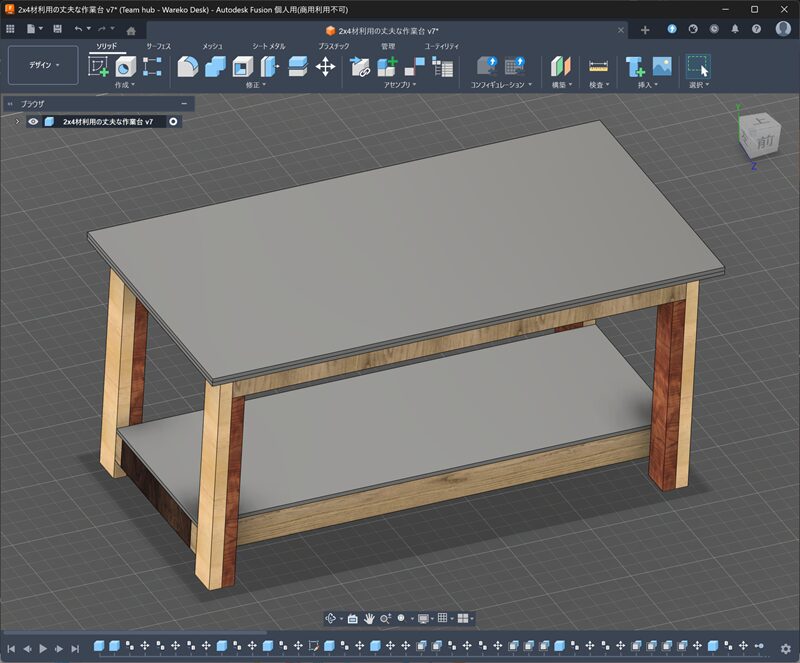

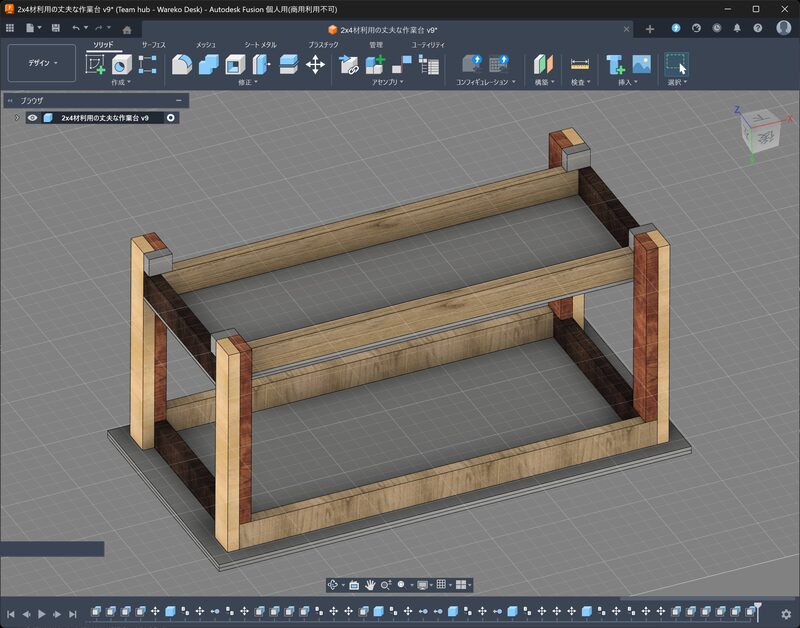

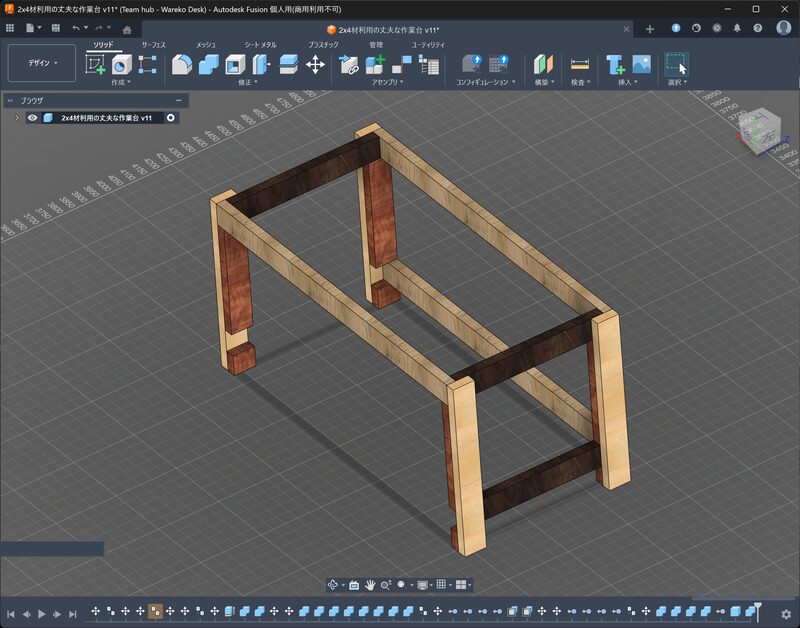

下図がワテ考案の「2×4材と12ミリ厚合板で作る丈夫な作業台・テーブル案1」だ。

図 ワテ考案の「2×4材と12ミリ厚合板で作る丈夫な作業台・テーブル案1」

天板と下部の棚板は12ミリ合板(ラワン合板、針葉樹合板など)を2枚重ねている。

2×4材は断面が38×89ミリで、長さは各種あるがホームセンターでは以下の種類が売られている事が多い。

- 6フィート(1820ミリ)

- 8フィート(2438ミリ)

- 10フィート(3050ミリ)

- 12フィート(3650ミリ)

通常はDIYなら6フィートを買う人が多い。

その理由は、10フィートや12フィートになると3メートル以上あるので、真っ直ぐなものを見つけるのは難しい。

一方、6フィートなら1.8メートル程なので、お店で積み上げてある2×4材から10本くらい選別すれば数本くらいは真っ直ぐで捻じれの少ない部材を選ぶことが出来るからだ。

そんな2×4材を下写真のように組み上げれば非常に丈夫で強固な作業台、テーブル、学習机などが完成する。

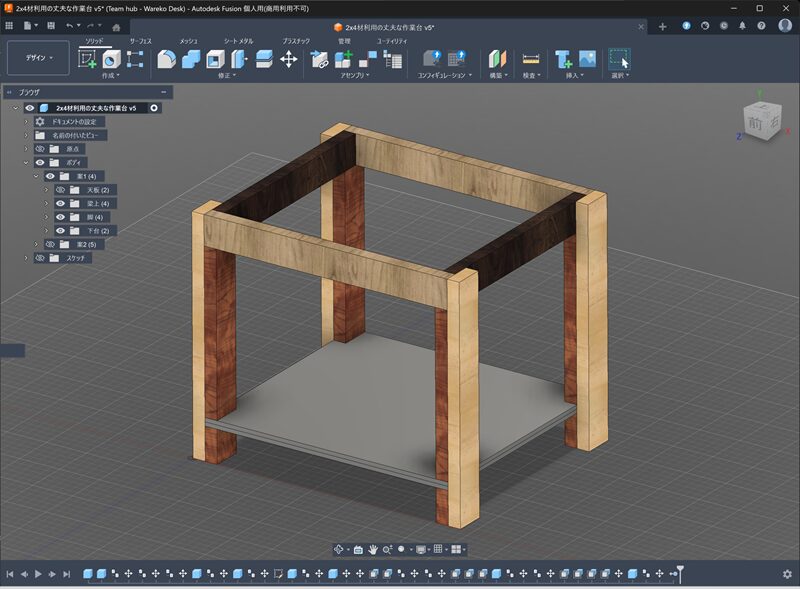

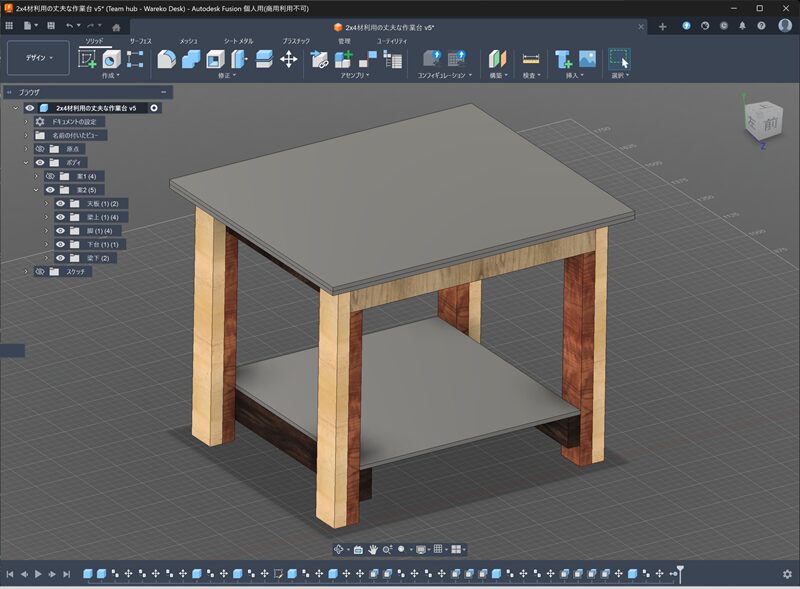

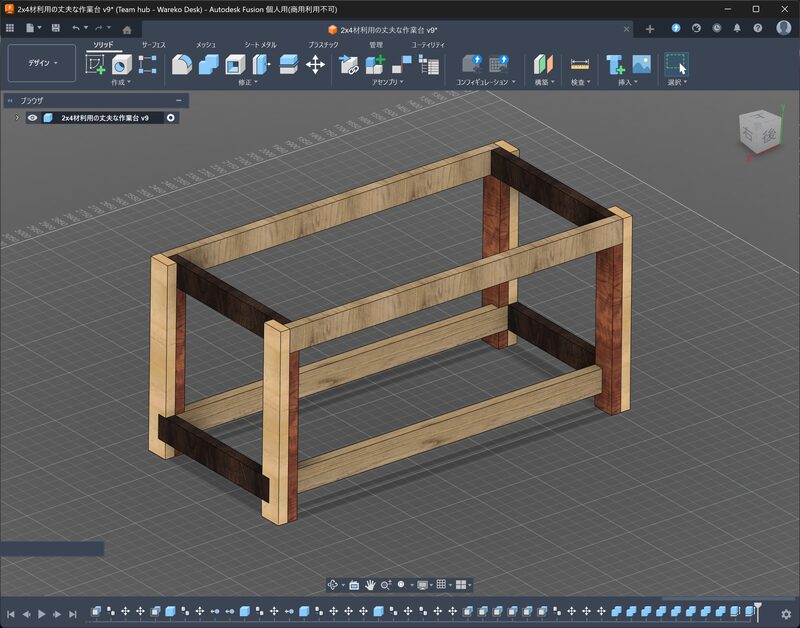

図 「2×4材と12ミリ厚合板で作る丈夫な作業台・テーブル案1」天板非表示

構造は説明しなくてもだいたい分かるとは思うが、簡単に説明しておこう。

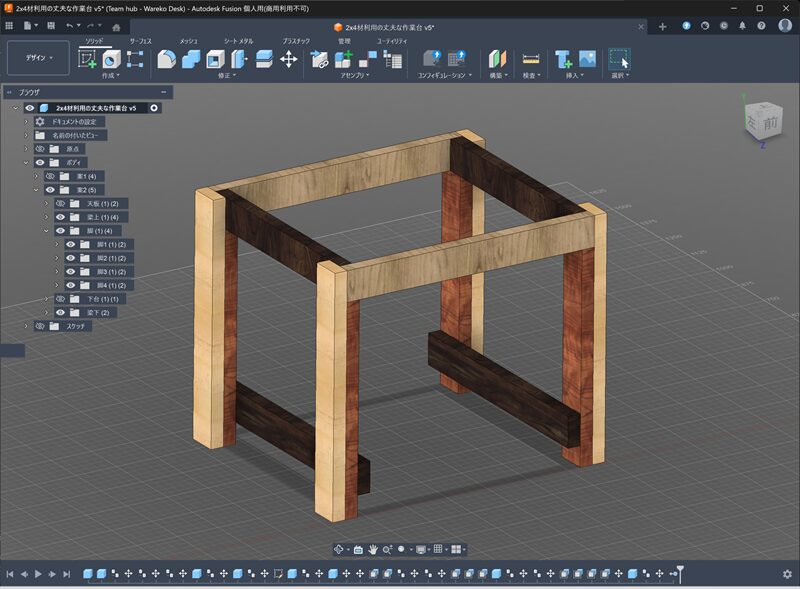

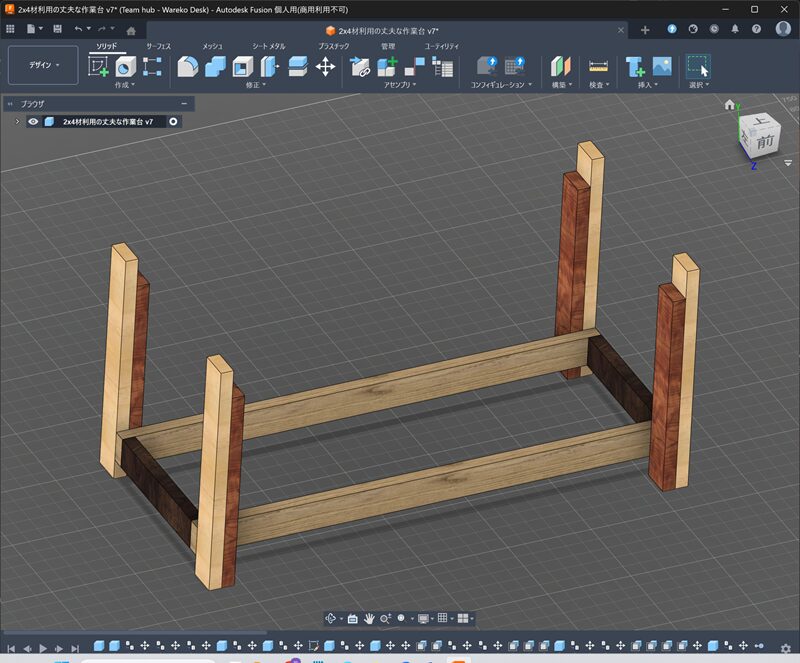

脚は2×4材を2枚接合して76×89の角柱にする

まず、脚は2×4材(38×89)を2枚接合して76×89の角柱にする。

図では部材が異なる色に塗り分けられているが、これは構造を分かりやすくするために色付けしているだけで、実際は全て同じ2×4材の色合いになる。

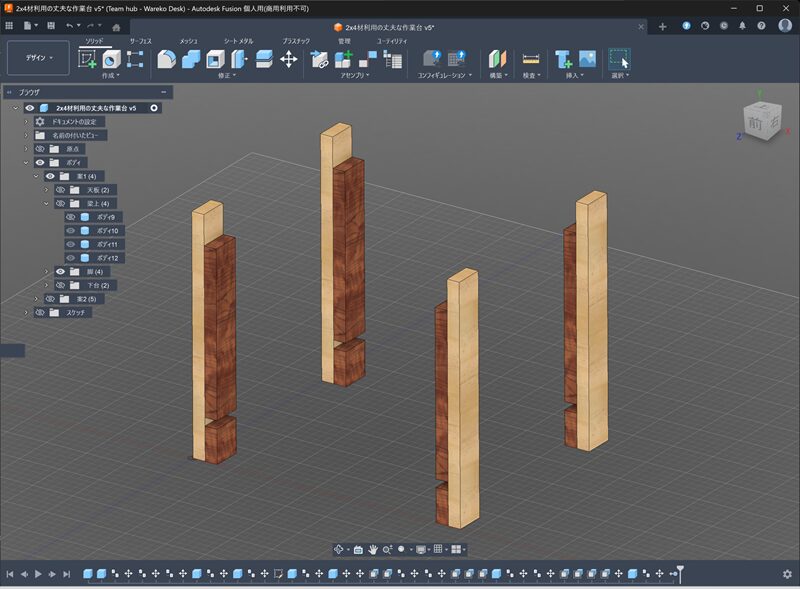

図 脚は2×4材を2枚接合して76×89の角柱にする

上図において、脚部は2本の2×4材を接合して角柱状にしている。この場合、木工用ボンドで貼り合わせても良いし、コーススレッドで固定しても良い。

天板を受ける四辺の梁(はり)の部分はその脚部の上に乗る構造にしている。その結果、数百キロ級の荷重が掛かったとしても絶対に梁(はり)が脚部から脱落することは無い。

この作業台を将来改良する可能性が有る人は、脚部の2枚の2×4材は木工用ボンドで貼るのではなくコーススレッドで接合するのが良い。

接合した脚部の2×4材は引き剥がす方向には力は殆ど掛からないので、コーススレッドで接合するとしても、上中下の三箇所か四箇所くらいの固定で良いと思う。

YouTube動画でいろんな人のDIY作業を見ていると、中にはどんな作品でも10cm間隔くらいにびっしりとコーススレッドをねじ込んで部材を固定している人がいるが、ワテの場合はその部材にどんな力が掛かるかを考慮して、無駄に多くのコーススレッドは使わないようにしている。

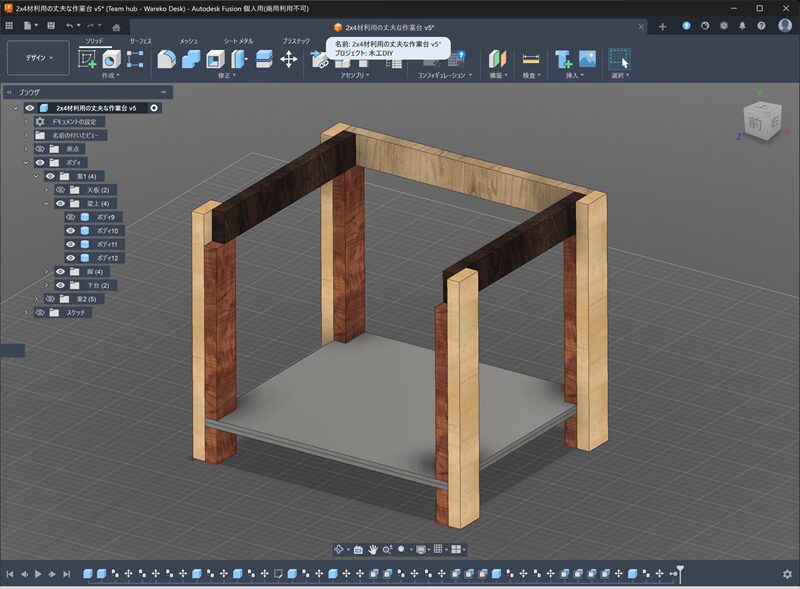

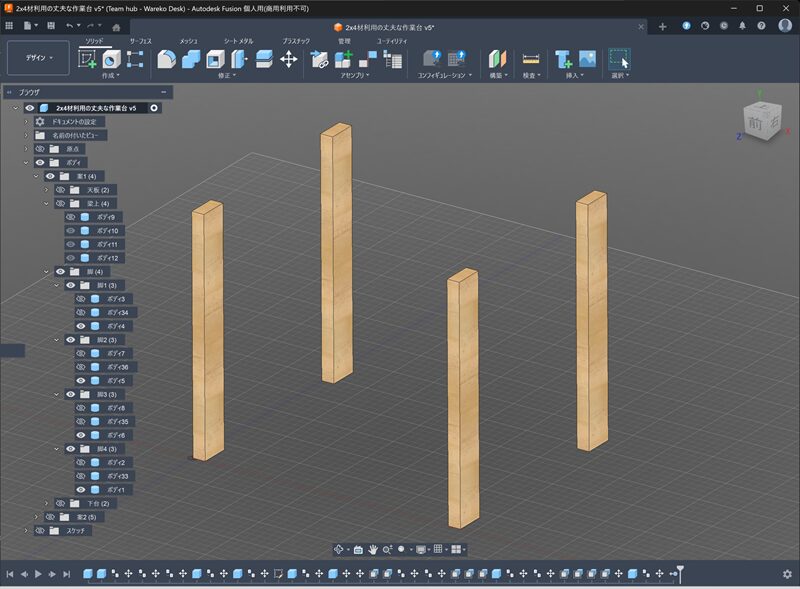

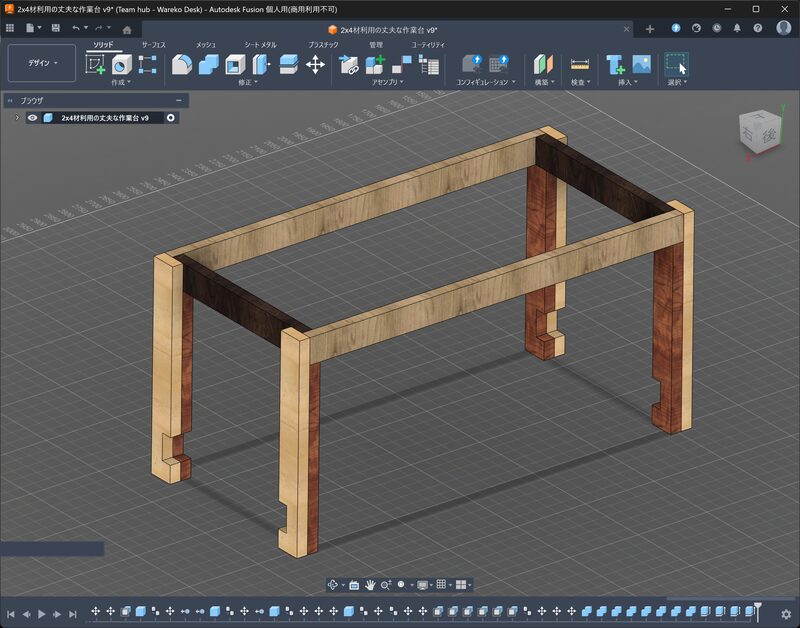

下図は脚部のみを表示した状態だ。

図 脚部のみを表示した状態

上図ような部材を2×4材をカットして作れば良い。

丸ノコかスライド丸鋸を持っていれば、自分でカットすれば良い。

手鋸で切る場合には真っ直ぐに切断するのは難しいので、ノコギリガイドを使うと良い。

あるいはホームセンターのカットサービスを利用すればワンカット50円前後でやって貰える。

図 脚部の長材のみを表示した状態

天板の固定方法

天板は12ミリ厚の合板を2枚使う。

この場合、2枚の12ミリ合板は接着剤で貼り合わせないほうが良い。

なぜなら、まずは一枚目の12ミリ合板天板は上から(合板側から)35ミリくらいのコーススレッドで下支えの梁の部分に固定すれば良い。

二枚目の合板はその上に載せるが、固定は下から(一枚目の合板側から)20ミリのコーススレッドで固定すれば良い。

そうすれば天板部分は上から見てもコーススレッドが一切見えないので美しい。

かつ、作業台を使い込んで汚れたり傷ついたりした場合には、上側の天板を外して交換することが出来るからだ。

脚部分の別案

下図は脚部の部材(濃い色)を短めにした別案だ。

図 脚部の部材(濃い色)を短めにした別案

濃色の部材は上部の梁(横向き)を支える目的なので、上図のように少し短めにしても機能的には問題ない。なので好きなようにデザインすれば良い。上図のように短めにすれば下部棚板のスペースが広がるメリットがある。

ただし上図の案の場合、天板の耐荷重が減るので、あまり重い物を載せる用途には向かない。

パソコン机・学習机などには適している。

天板の縁は5cmくらいは外に出すのが良い

今まで紹介した図では、天板の縁はその下の梁部よりも5cmくらい外に広がっている。

DIYで使う作業台はそのような形状にしておくほうが使い易いと思う。

なぜなら、作業台に載せた部材をクランプを使って天板に固定したい場合にやり易いからだ。

もし天板の縁が無いとクランプ出来ないし。

下部棚板も12ミリ合板二枚重ね

下部棚板も12ミリ合板二枚重ねにして、2×4材の脚部の部材に載る構造だ。

このあとで別案として、下部棚板を梁で支える案も紹介するが、上図のように梁無しでも24ミリ厚の分厚い板にすれば、50キロ前後くらいの重量物でも問題なく載せられる。

この下部棚板の12ミリ合板2枚重ねの部分は接着剤で貼り合わせると良い。でも貼り合わせ無くても強度的には変わらないと思うが。あるいは24ミリ厚の合板を買ってくれば一枚板で作れる。

もし棚板に重量物を載せない人は12ミリ合板1枚でも十分だろう。

案2:2×4材と12ミリ厚合板で作る丈夫な作業台・テーブル

次は、案2だ。

先ほどの案1とよく似ているが、違いは下部の棚板の部分の支えの構造が案1と異なる。

図 2×4材と12ミリ厚合板で作る丈夫な作業台・テーブル案2

下部棚板は12ミリ針葉樹合板1枚だけにした。

かつ、左右の部分に梁を設けてその12ミリ合板を支えている(下図)。

図 左右の部分に梁を設けてその12ミリ合板を支える案

上図において、注意事項としては濃い茶色の四本の梁があるが、上部の二本の梁と下部の二本の梁は寸法が異なる。なので木材をカットする場合には注意して下さい。

案3:2×4材と12ミリ厚合板で作る丈夫な横長作業台・テーブル

次は、案3だ。

これも今までと殆ど同じだが、下部棚板の支え構造が案1や案2と異なっている。

下図のように案3では横幅が広い。

この場合には下部棚板の支え構造に案1(12ミリ合板2枚重ね)や案2(12ミリ合板1枚を左右梁で支える)を採用すると荷重に耐えられない場合もある。

なので、案3では下部棚板の支え構造は四辺に梁を取り付けて12ミリ合板の四辺を支える構造とした。

図 案3では下部棚板の支えに四辺梁を取り付けて12ミリ合板の四辺を支える構造とした

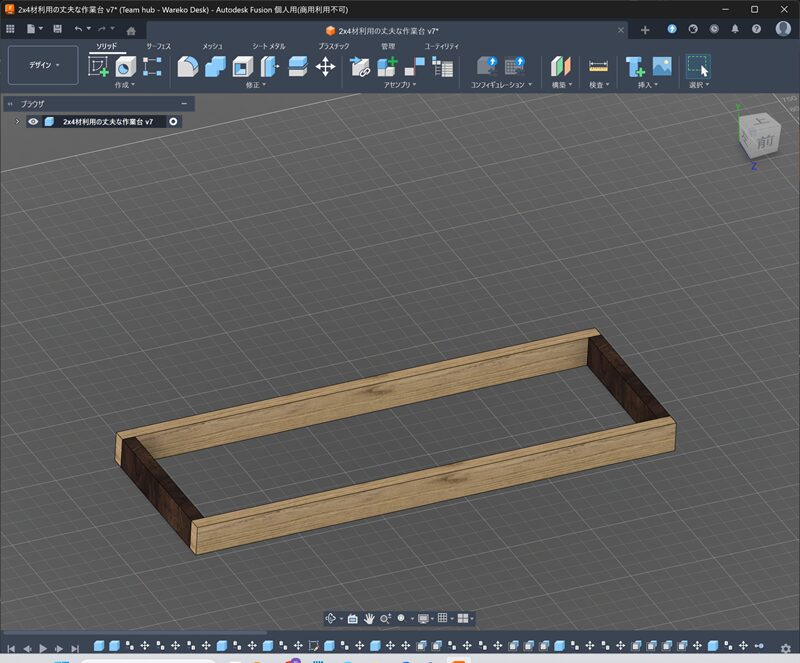

組み立ての手順としては、まずは下図のように四つの梁をコーススレッドで長方形に組み上げる。

図 四つの梁をコーススレッドで長方形に組み上げる

上図のように組み上げた木枠を下図のように四脚の内側にコーススレッドで固定すれば良い。

図 事前に組み上げた第支え木枠を四脚内側にコーススレッドで固定すれば良い

ただし、この組み上げ方だと下部棚板に載せた重量物の荷重は全てコーススレッドに掛かる。

もし百キロ以上の重量物を載せるなら、横長の二本の梁は脚に凹み加工をして組み込む継手(大入れ継手)にするほうが安全だろう。

でも大入れ加工は鑿で作業する必要があるので難しい。

そこで以下のような代替案を紹介しよう。

横長の作業台・テーブルの下部棚板支え梁の強化

下図のように下部12ミリ合板を支えている四辺の梁をさらに下から支える木片を追加してやれば良い。

図 下部12ミリ合板を支えている四辺梁を下から支える木片を追加

上図のような木片を追加して梁を支えれば梁が落ちる心配は無くなる。

ただし見た目が応急対策っぽいが、まあ気にしない。

下図はテーブルをひっくり返して、その下支え部材を見易くしたものだ。

図 テーブルをひっくり返して梁下支え部材を見易くした

下部梁を大入れ継手で強化する案

下部棚板支え梁を下から木片で支えて強化する案は実用性はあるが見た目が悪い。

もし鑿を使って加工する技術が有る人は、下図のような大入れ継手にすれば見栄えは良くなる。

図 下部棚板支え梁部を大入れ継手にする

上図のように梁横木が脚の縦部材に食い込むように加工する手法が大入れ継手とか大入れ組手などと呼ばれる加工方法だ。

この場合、梁に載せる下部棚板(12ミリ合板)は長方形では無くて四つの脚に合わせて角の部分を少し切り取る必要が有る。

下図は梁横木を非表示にして大入れ組手部分の形状を見易くしたものだ。

図 梁横木を非表示にして大入れ組手部分の形状を見易くした

という事で大入れ組手を採用すれば見栄えは良くなる。

下部梁を大入れ継手モドキで強化する案

その後、更なる改良案を考えた。

先ほどの大入れ組手の加工はやはり鑿を使う必要があるので面倒くさい。

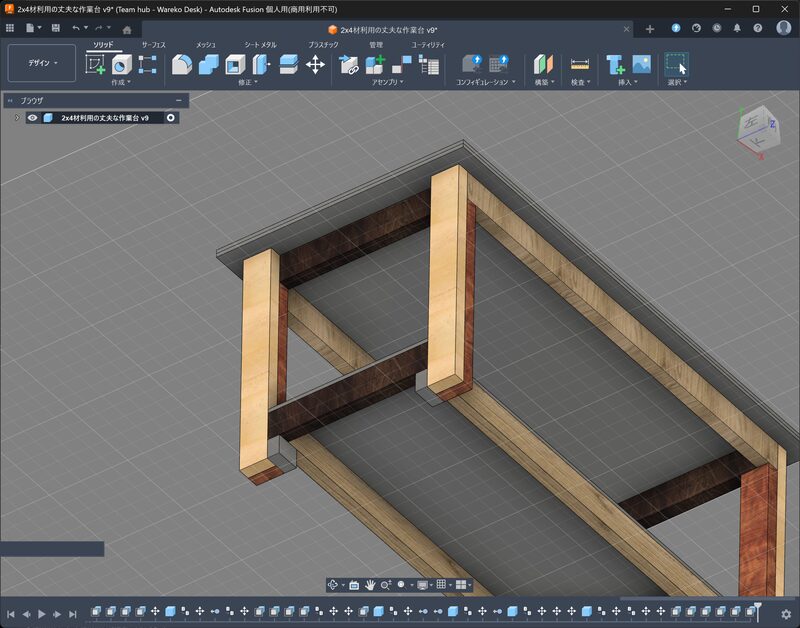

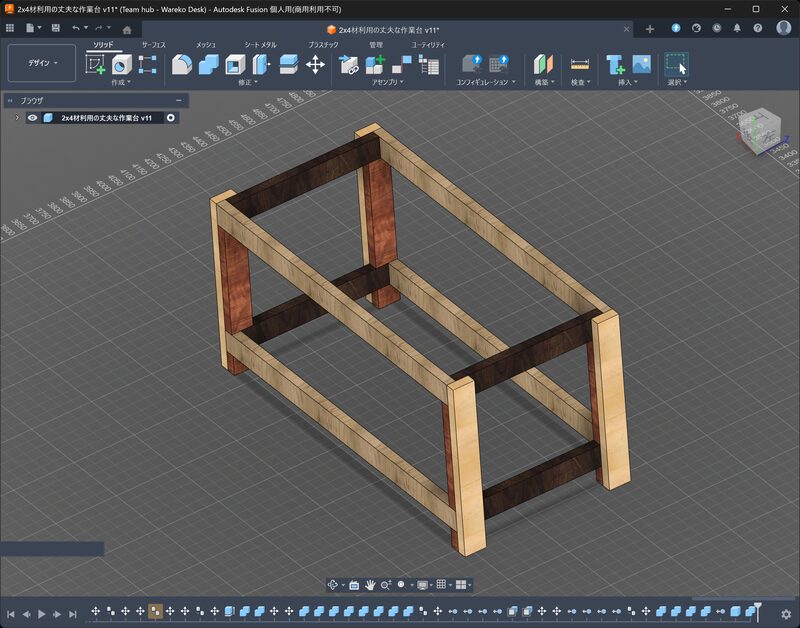

そこで鑿を使わずに大入れ組手風の加工をやったのが下図だ。

図 鑿を使わずに大入れ組手風の加工をする案

上図の構造を分かり易くするために幾つかの部材を非表示にしたのが下図だ。

図 鑿を使わずに大入れ組手風の加工をする案(手前と奥の梁非表示)

上図のように脚部の茶色の部材を下部で切断して隙間を設ける。

その隙間に梁(はり)を載せる作戦だ。

この手法なら鑿を使って脚部に凹み加工をしなくても大入れ組手風の構造に出来るのだ。

素晴らしいぞ。

ただし、この場合も梁に載せる下部棚板(12ミリ合板)は長方形では無くて四つの脚に合わせて角の部分を少し切り取る必要が有る。

まあそれくらいは手鋸でカットしても良い。

と言う事で横長の大きめの作業台やテーブルに下部棚板を付ける場合には、もし重量物を載せる予定が有る人にはこの大入れ組手モドキの手法を使う最終案が最もお勧めだと思う。

この手法なら上部天板支えの四つの梁と、下部棚板支えの四つの梁の寸法は全く同じなので、そう言う点でも加工がやりやすい長所がある。

2×4材と12ミリ厚合板で作る丈夫な作業台・テーブル製作費用の概算

作る作業台の大きさにもよるが、幅1200x奥700x高750くらいの作業台を作るとすると費用の概算は以下の通り。

| 項目 | 数量 | 単価 | 小計 |

| 2×4(6フィート 38x89x1820mm) | 8本くらい | 500 | 4,000 |

| 12ミリラワン合板(12x910x1820mm) | 2枚 | 2,000 | 4,000 |

| コーススレッド(半ネジ 65mm) | 50本くらい | 10 | 500 |

| コーススレッド(半ネジ 35mm) | 20本くらい | 10 | 200 |

| コーススレッド(半ネジ 20mm) | 20本くらい | 10 | 200 |

| 合計 | 8,900円 |

表 2×4材と12ミリ厚合板で作る丈夫な作業台・テーブル製作費用の概算

約1万円も有れば数百キロの荷重に耐えられる丈夫な作業台やテーブルを自作することが出来る。

ただし、何百キロの荷重に耐えられるかは、各人で調査お願いします。

まとめ

数年前には木工作業部屋に幾つかの作業台を自作した。

最近、新たに別の部屋に類似の作業台を製作しているのだ。

当記事ではホームセンターで入手出来る2×4材や12ミリ合板を利用して、簡単な作業にも関わらず非常に強固で安定性の良い作業台あるいはテーブルを作成する案を幾つか紹介した。

丸ノコやスライド丸鋸を持っている人は自分で加工しても良い。

あるいは電動工具が無くても、手鋸で作業してもそんなには難しくは無い。

でも一番のお勧めはホームセンターのカットサービスを利用すると良い。

ワンカット50円弱なので、10カットでも500円。コーナンプロならスマホでコーナンプロアプリ画面を見せれば、10カットまでは無料だったと思う。

事前に紙に設計図を書いてホームセンターの木材カットコーナーへ持っていけば良い。

設計図を書く場合の注意事項はホームセンターの大型パネルソー(縦横数メートルの巨大な木材切断機)の鋸刃の厚みは2~3ミリは見ておく必要がある。

なので幅1000ミリの板を半分にカットしても幅500ミリの板を2枚作る事は出来ない。

498ミリや499ミリの板が2枚出来上がる事になるからだ。

という事でワテもこの設計図に基づいて作業台を新たに数台製作している最中なのだ。

(つづく)

コメント