冬場に風呂場が冷え込むのでDIYで断熱工事を行った。

結論としては、費用約一万円くらいでかなり暖かくなった。

では、本題に入ろう。

風呂場の大きな窓とドアから冷気が入り込む問題

下写真が冬場に寒くて凍えそうになる現状の風呂場だ。

写真 風呂場の大きな窓とドアから冷気が入り込む問題あり

上写真のように巨大な窓とドアがあるので開放感はあるのだが、冬場にはアホみたいに寒い。

まあ、そりゃあそうだろう。こんな巨大で薄いアクリル?板が一枚しか入っていないんだから。

要するに設計ミスでしょ。

大きな窓を付けて明るいから家が完成した時には立派な風呂に見えるが、実際に住む人の快適さなど全く考慮していない。

と言う事で、この欠陥住宅にDIYで改善を行う事にした。

ChatGPTさんに断熱に関してアドバイスを貰う

先ほどの写真にも写っているが、ドアの部分にはエアキャップを貼っているが断熱の効果は殆ど無い。殆どどころか、全く効果無いと言っても良い。

さてどんな断熱工事が良いのか見当も付かないのでChatGPTさんに質問してみた。

畳2畳ぐらいの風呂場で 一面が外に向いてて半分はガラス窓、半分はドアになっててそのドアの部分も全面ガラス。その部分から冬場は冷たい冷気が伝わってきて風呂場が非常に冷えるので断熱工事をしたい。現状ではドア全面にエアキャップを貼っているが断熱効果は殆ど感じられない。

自分でDIYで工事したいので、以下の案を検討している。スタイロフォーム50mm厚を外側から窓やドアのアルミサッシ部分にはめ込む。冷気はガラス窓だけでなく、アルミサッシの金属を伝わって来る部分も多いと思うので大きめのスタイロフォームを使ってガラス窓だけでなくアルミサッシも覆う予定だ。その結果、現状の寒々とした風呂場の温度はどれくらい上がるか見積もることは可能か?

いい質問です — 実際にどれくらい室温が上がるかは前提条件(外気温・室内の発熱量・窓以外の熱損失量・施工の気密さ)に強く依存しますが、DIY向けに「現実的な想定」を置いて計算根拠+概算の期待値のレンジを出します。最後に実用的な施工案と注意点もまとめます。

前提(計算で使う仮定)

・風呂場の面積:畳2枚 ⇒ 約 3.3 m²(床面積)。窓・ドアがある外向き壁の面積を 高さ 2.2 m × 幅 1.5 m ≒ 3.3 m² と仮定(=ほぼ壁全面が開口)。

・開口(ガラス+ドアガラス)の面積を A = 3.0 m² とする。

・外気温 = 0 °C、目標は屋内との差 ΔT = 20 K(室内 20℃) という例で計算。

・使用する断熱材:スタイロフォーム(XPS)厚さ 50 mm、熱伝導率 k ≒ 0.035 W/(m·K)(代表値)。

・単板ガラス+アルミサッシ(現状)の熱貫流率(U値)を U₁ = 5.0 W/(m²·K)(一般的な単板窓+金属サッシの代表値)と仮定。

・スタイロでサッシも覆って「かなり気密に」仕上げた後の有効U値を U₂ = 0.7 W/(m²·K)(ガラスは残るがフレームの金属伝熱を大きく抑え、外側に50mmの断熱+気密性を与えた場合の一例)と想定。※下で根拠を説明します。

(詳細な計算式が数十行表示されるが省略、ワテも理解出来ないしw)

現実的な期待値(まとめ)

・ほとんど効果が出ないケース:ただ気泡緩衝材(エアキャップ)だけ → 実効的なRは小さく、0.5℃未満~1℃程度の改善に留まることが多い。

・ご提案の通り 50 mm スタイロでサッシごと覆う(気密に施工) → その窓面からの熱損失は大幅に減る。上の仮定だと 数百ワット(≈250 W)の削減になり、室全体温度は+3〜+8℃の範囲で上がる可能性が高い(他の条件次第でさらに変動)。

・**もしガラスを完全に遮断して断熱パネルに置き換える(=開口を塞ぐ)なら、もっと大きな改善が期待でき、+6〜+12℃**くらい見込めることもある(換気や湿気管理が適切なら)。

ChatGPTさんに質問すると数十秒足らずでスタイロフォーム、アルミサッシ、単板ガラスの熱伝導率などを用いて、スタイロフォーム50mmで全面を覆った場合に期待出来る浴室の温度上昇が+3〜+8℃の範囲で上がる可能性が高いと計算してくれる。

この計算結果がどれくらいの信憑性があるのかは不明だが、少なくとも自分で計算するよりは正確だろうし、かなり信頼性の高い値だと思う。

という事で、浴室外側からガラス窓とドアの部分をスタイロフォームで覆う事にした。アルミサッシの金属部分もしっかりとスタイロで覆う事で冷気を遮断するのだ。スタイロで完全に覆うと外光が遮断されて風呂場が真っ暗になるが、まあ妥協する。もし不便ならスタイロの一部に四角穴を開けてアクリル板などで窓を作れば良いし。

なお、スタイロフォームを使う以外の案もChatGPTさんに質問してみた。具体的にはポリカ中空ボードを貼る案だ。一枚を貼るよりも二枚のほうが断熱性能が上がるので、厚さ4mmくらいのポリカ中空ボードを二枚使って二重窓のような構造体を作る。それを窓やドアにはめ込む案だ。

その案なら外光も完全遮断にはならないので、当初はその案で行く予定であった。しかしながらDIYでの工作のやりやすさを比較するとポリカ中空ボード2枚を30mmくらいの間隔で二重窓にするためには何らかの木枠のような構造物を作る必要がある。やれば出来るとは思うが、とりあえず手っ取り早く出来て加工も楽なスタイロフォームを貼る案で行くことにしたのだ。

スタイロフォーム利用の断熱部材を自作する

浴室の窓枠を外側から撮影したのが下写真だ。

写真 浴室の窓枠を外側から撮影、この段差の部分にスタイロをはめ込む予定

上写真で分かるように窓枠は実測で10mmと23mmの段差がある。この23mm段差部分を利用してスタイロを嵌め込むのだ。

23mm段差の部分は入口に比べて奥のほうが若干狭まっているテーパー状になっているのでスタイロの嵌め込み固定に適している。

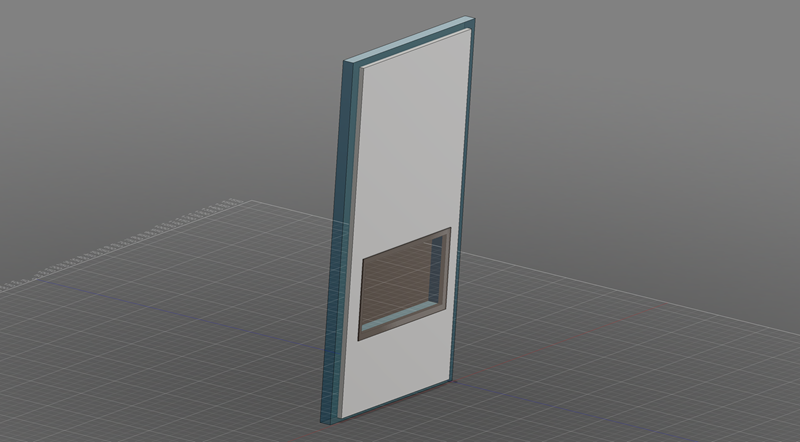

Fusion360でスタイロを使った断熱部材を設計する

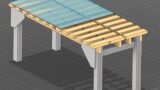

まずはFusion360を使って設計図を作成した。

図 Fusion360を使って設計した窓枠用スタイロ断熱部材

上図を簡単に説明すると、50mmと20mmのスタイロを貼り合わせている。

白色部分が20mmスタイロで、本来はスタイロは青色だが白色にしたいのでダイソーで買ってきたアルミ断熱シートを貼り付けることにした。一方、外側に向く50mmスタイロも同じシートを貼り付ける事にした。

スタイロは紫外線で劣化するので、屋外で使用する場合には何らかの部材で表面を保護する必要があるようだ。

そこでアルミ断熱シートを貼り付けることにしたのだ。それらの作業もこのあとで写真で紹介する。

上図では下部に開口部があるが、これは採光用に窓を付ける案も入れたものだ。とりあえずは窓無しで作る。もし風呂場が暗くて不便な場合は、スタイロの加工はカッターナイフやノコギリなどで簡単に行えるので、あとから追加工して窓を付けることも想定している。

窓枠用スタイロ断熱部材を作成する

ホームセンターで20mmと50mmスタイロを買ってきた。

ベージュ色のカネライトフォームも同じくらいの値段なので、スタイロでもカネライトでもどっちでも良かったのだが、ワテが行ったホームセンターは厚さの種類がスタイロのほうが多く品揃えがあったのでスタイロを選択した。

写真 20mm厚スタイロフォームをカッターナイフで切断

先日自作した大型作業台を使ってスタイロフォームをカットした。

この作業台は天板サイズが 910×1820 のサブロク板(3×6)サイズなので同じ 910×1820 サイズのスタイロも同じ大きさなので作業がやりやすい。

下写真は50mmスタイロを丸ノコでカットしている様子だ。

写真 50mmスタイロを丸ノコでカットしている様子

実際にスタイロを加工した経験で言うと、カッターナイフを使ってスタイロを切断するのが切り口は最も綺麗に仕上がる。切り屑も出ないし。

ただし、50mmもの分厚いスタイロを真っ直ぐ垂直にカットするのは難しい。20mm厚スタイロならカッターナイフで出来たが。

なので50mm厚スタイロは丸ノコでカットした。もし丸ノコを持っていない人は手鋸でカットするのが良いだろう。切り屑が出るがそれは掃除機で清掃すれば良い。

あるいはホームセンターならスタイロフォームのカットはワンカット50円前後でやってくれるお店が多い。

スタイロフォームを貼り合わせる接着剤はコニシMPX-1を採用

スタイロを貼り合わせるにはコニシ ボンド MPX-1が良いとのネット情報を見てMPX-1を買ってきた。実際はホームセンターにスタイロを買いに行ったら、接着剤売り場で賞味期限が近いのでMPX-1が半額で売っていたので買ったのだ。

写真 スタイロの接着にはコニシ ボンド MPX-1を使う

コーキング材を使うにはコーキングガンが必要になる。

ワテは上写真に少し写っている青色のコーキングガンを使っているのだが、これはホームセンターで300円くらいで買った安いやつだ。

コーキング作業ではかなり強い力で引き金を引く必要があるのだが、ワテが使っている安いコーキングガンはコーキング剤の底部に押し付ける棒がグラグラと遊びが大きくて、強く押すとコーキング剤の底部を押し上げて外れそうになる問題がある。

つまりワテが使っているコーキングガンに似た製品の例は以下の通り。

上写真のようにコーキング剤を上から押さえる部分が無いタイプは押出棒でコーキング剤の底部を押し上げて外れそうになる問題が起きやすいと思う。

なので、例えば下写真のようにコーキング剤を上下から挟み込む構造なら、コーキング剤が上に外れにくいので使い易いと思う。

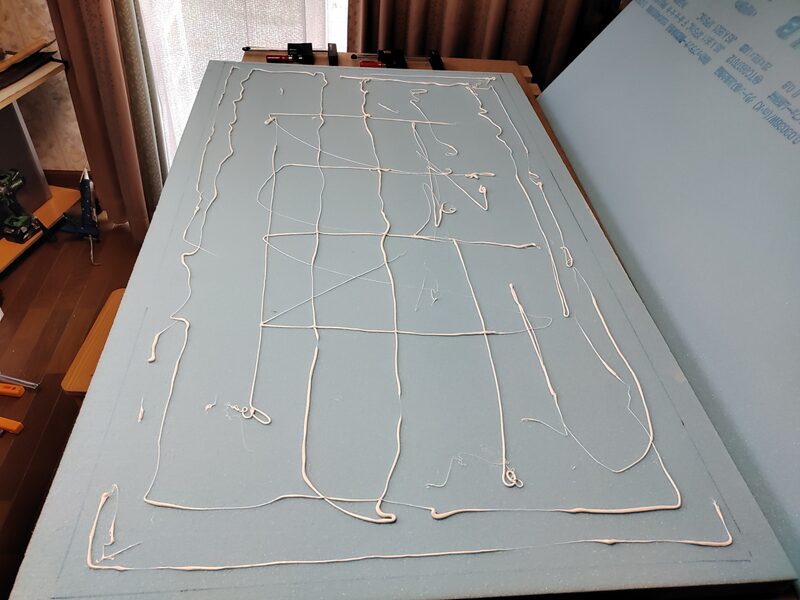

さて、コニシMPX-1を使うのは初めてだしどれくらい塗ったら良いかも分からないので、下写真のように適当に塗った。

写真 コニシMPX-1を筋状に塗る(ヘラで塗り拡げると接着力が低下すると思う)

上写真のように50mmスタイロの上に格子状にコニシMPX-1を塗布したあと、ヘラで塗り拡げるのはやめた。

上写真のまま20mmスタイロを貼り付けた。

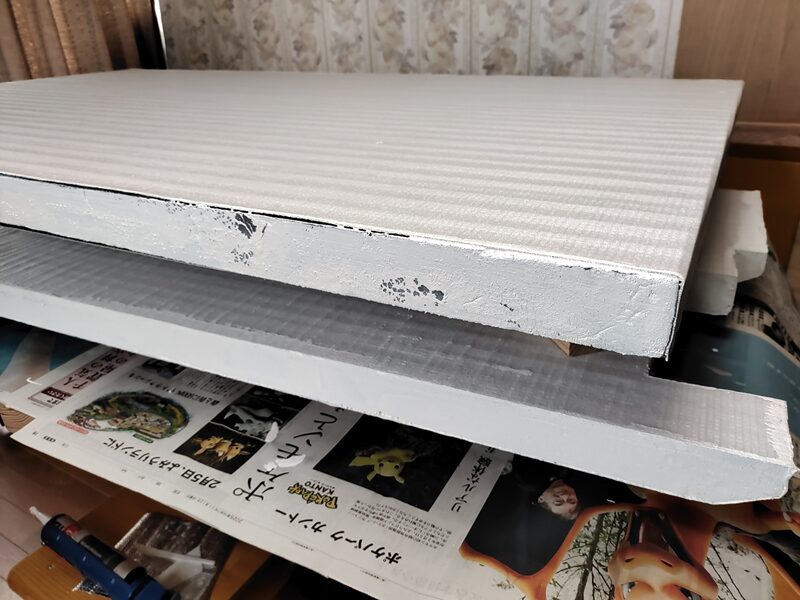

そのあと、下写真のように上から荷重を掛けて一晩貼り合わせた。

写真 50mmと20mmのスタイロをMPX-1で貼り合わせている様子

翌日にはしっかりと貼り付いていた。

ダイソーポリエチレンアルミ蒸着シートをスタイロに貼る

100均ダイソーでポリエチレンにアルミ蒸着したシートを買ってきた。220円(税込み)だった。

確かこの商品は以前は110円(税込み)で売っていたので値上がりしたのか?と思いながらも、まあ妥協して数点購入した。

で、あとで判明したのだが、ダイソーでは似たような商品が二種類あるのだ(下表)。

| ダニよけアルミ保温シート | アルミ保温シート |

| 材質:アルミ蒸着フィルム、発泡ポリエチレン、PET 商品サイズ:90cm ×0.15cm ×180cm |

材質:本体:アルミ蒸着フィルム、発泡ポリエチレン、PET 商品サイズ:90cm ×160cm ×0.1cm |

| 220円(税込み) | 110円(税込み) |

表 ダイソーのアルミ蒸着シート2種類

さて、スタイロフォームにアルミ蒸着シートを貼るのだが、浴室に面する側は白色ポリエチレン面を表にしたい。

なのでスタイロとアルミ蒸着膜を貼り合わせる。

一方、屋外に向く面は、当初はアルミ蒸着膜を外側にすれば夏場には日光を反射するので夏場の断熱効果が上がると期待した。

でもその案は中止した。というのはアルミ蒸着膜を外側にすれば白色ポリエチレンシートをスタイロに貼り付ける必要がある。ところがよく知られているようにポリエチレンやポリプロピレンは難接着部材なのだ。

ポリエチレン・ポリプロピレンが接着しにくい理由をネット検索すると、表面エネルギーが低いのでどうのこうのと言う説明が出てくるが良くわからん。

兎に角、接着し辛いのだ。

一方、アルミ蒸着面とスタイロの接着ならコニシMPX-1でも良く付くし、あるいは他の一般的な接着剤でも良いだろう。

さて、実際にスタイロにポリエチレンアルミ蒸着シートを貼り合わせる作業の写真は取り損ねた。

ただし、このあと作成するドア部の断熱部材の作成作業でもスタイロにポリエチレンアルミ蒸着シートを貼り合わせる作業を行い、それを写真を撮影しているので参考にして頂きたい。

有機溶剤含有の接着剤はスタイロフォームに不適か?

なお、有機溶剤を含む接着剤はスタイロを溶かすので使用不可と言う説明をネットでよく見かける。市販の多くの接着剤は有機溶剤を含んでいる。

今回の断熱部材製作において、スタイロにダイソーのポリエチレンアルミ蒸着シートを貼り付ける作業で、一部ではポリエチレン面同士を貼り合わせる必要があった。あるいはスタイロにポリエチレン面を貼り付ける必要になる場面もあった。

その時にはコニシMPX-1はポリエチレンには全く使えなかった。ポリエチレンがMPX-1を完全に弾いてしまって全く接着出来ないのだ。

そこでワテが採用したのが、下写真のボンド GPクリヤー 170ml ポリプロピレン・ポリエチレンシート対応製品だ。

この製品は、SBR(スチレン・ブタジエンゴム)系溶剤を含んでいる。つまりスチレンとブタジエンを共重合させた合成ゴムを主成分とする溶剤形の接着剤との事なので、いずれにしても有機溶剤を含んでいる。

このボンド GPクリヤーをスタイロフォームに塗布すると、確かに僅かではあるが溶けたような感じに柔らかくはなるが、ドロドロに溶けると言うほどでもないので問題は無いだろう。

スタイロにボンド GPクリヤーを塗布すればポリエチレンシートを貼り付けることが出来るのだ。素晴らしい。なので、今回の作業ではMPX-1で貼れない箇所にはボンド GPクリヤーを塗布した。

あるいはポリエチレンシート同士を重ねる部分でもボンド GPクリヤーが活躍した。

ドア用スタイロ断熱部材を作成する

次はドア用のスタイロ断熱部材を製作する。

写真 50mmスタイロフォームを丸ノコで切断する

窓部には都合よく23mmの段差があるので、その部分を利用してスタイロを嵌め込む。

一方、ドア部にも5mm程の低い段差があるのでその段差を利用してスタイロを嵌め込む予定だが、それだけだと固定が緩いのでMPX-1を併用してドアのアルミ部に貼り付ける予定だ。

ワテ自作のスノコ式作業台は、上写真のように中央付近に縦溝がある。その部分を丸ノコが縦断出来るので3×6板サイズの長物部材の縦カットが簡単かつ安全出来るのだ。

下写真のように50mmスタイロを縦カットした。

写真 50mmスタイロを丸ノコで縦カットした

ドア上部のヒンジ金具(ドアクローザー)を避けるためにカッターでカットした(下写真)。

写真 ドア上部のドアクローザーを避けるためにカッターでカット

そのドアクローザー写真は以下の通り。

写真 浴室ドアのドアクローザー部

下写真はスタイロのドア側がアルミサッシ枠と干渉する部分があるのでカットした様子を示す。

カッターナイフで綺麗に切り取ることが出来た。

写真 スタイロフォームはカッターナイフで簡単に加工出来る

50mmの分厚いスタイロはノコギリでカットするのがやりやすいが、切り屑が出る。

カッターなら切り屑は出ないが、一気に50mmをカットするのは危険なので、25mmくらいに2回に分けて切り込めば切り屑も出ずにカット出来ると思う。

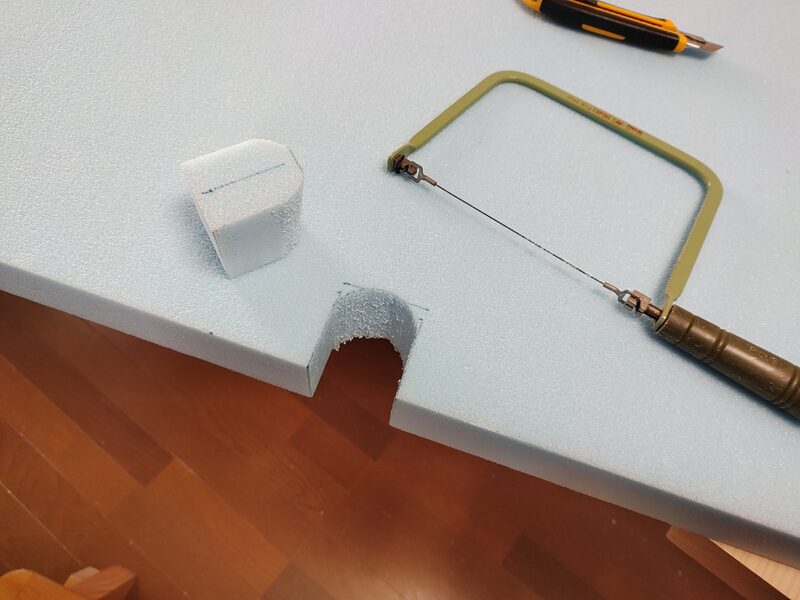

次は下写真のようにドアの取っ手を避けるようにスタイロを加工したい。

写真 ドアの取っ手を避けるようにスタイロを加工したい

そこで下写真のように糸鋸を使ってスタイロをカットした。

写真 ドアの取っ手を避けるように糸鋸を使ってスタイロを加工

下写真のようにいい感じで円弧状にスタイロの切断に成功。

写真 糸鋸で円弧状にスタイロの切断に成功

ダイソーポリエチレンアルミ蒸着シートをスタイロに貼る(その2)

下写真のようにドア部に貼り付けるスタイロの加工が完了した。

次は、ダイソーポリエチレンアルミ蒸着シートをスタイロに貼り付ける作業だ。

写真 ドア部のスタイロフォームのカットが完了

このあと、コニシMPX-1を窓部と同様に15cm間隔くらいの格子状に塗布して、ポリエチレンアルミ蒸着シートのアルミ面を貼り付けた(下写真)。

写真 スタイロとアルミ蒸着シートをMPX-1で貼り合わせる

このあと、上から荷重を掛けて一晩乾燥させた。

下写真はアルミ蒸着シートの上下部分は折り曲げてスタイロの端に接着したいので、クランプと板材を使ってスタイロの両端をシートと一緒に押さえ込んでいる様子。

写真 アルミ蒸着シート上下部分を折り返してスタイロ端に接着するためにクランプ

下写真のようにいい感じでポリエチレンアルミ蒸着シートをスタイロに貼り付けることが出来た。

写真 ポリエチレンアルミ蒸着シートをスタイロに貼り付けることが出来た

ここで念の為に風呂場に持っていって現物合わせで確かめたら、ドアクローザー部分が若干スタイロに干渉する事が判明。

なので、下写真のようにカッターでスタイロをカットした。

写真 ドアクローザー部に干渉するスタイロをカッターでカットした

上写真で、ドアクローザー部の凹凸に応じてスタイロをカッターで加工し、その部分を覆っている白い箇所は表裏のポリエチレンシートを折り重ねて接着している。

この場合、以下のような色んな組み合わせの接着が必要になった。

- ポリエチレン と スタイロ

- ポリエチレン と アルミ蒸着面

- ポリエチレン と ポリエチレン

- スタイロ と アルミ蒸着面

このような場面ではMPX-1は全く刃が立たないが、ボンド GPクリヤーが活躍した。

なお、このあとで分かるようにスタイロ端部はポリエチレンシートを折り曲げて貼り付けるよりも、水性塗料を塗る方が簡単だ。

水性塗料をスタイロに塗る

下写真は先ほど一部をカットしたスタイロに白色水性塗料を塗った状態だ。

写真 スタイロの断面に水性塗料を塗るのがお勧め

水性塗料ならスタイロを溶かす心配は無い。

ワテの場合はスタイロにポリエチレンアルミ蒸着シートを貼ったが、もし類似の断熱部材を作る予定の読者の皆さんにお勧めするなら、塗装のほうが楽ちんでやりやすいと思う。

つまりスタイロに水性塗料を塗れば良い。必要なら2度塗りすれば表面の細かな凹凸も目立たなく出来るし。

ワテのように難接着部材のポリエチレンシートをスタイロに貼る作業ではコニシMPX-1接着剤が結局2本使い切った。一本1200円くらいなのでかなりの出費だ。

水性塗料1.6Lなら畳8~9枚くらい塗れる。

今回の3×6板サイズのスタイロ2枚なら畳2枚だと換算すれば、表裏全部で畳4枚。それらに2度塗りしても畳8枚分なので1.6リットル入りの水性塗料で足りるだろう。

下写真はスタイロの側面に水性塗料を塗った様子。

MPX-1は変成シリコーン樹脂系接着剤なので、MPX-1が付いている箇所は塗料は弾いてしまう。

写真 コニシMPX-1コーキングが付いている箇所は塗料が乗らない

兎に角、スタイロの表裏にはダイソーアルミ蒸着ポリエチレンシートをMPX-1で接着し、側面には水性塗料の塗布が完了した。

これで窓用とドア用の断熱部材が完成した。

スタイロ利用の自作断熱部材を浴室窓とドアに取り付ける

まずは窓用の断熱部材を取り付ける。

写真 まずは窓用の断熱部材を取り付ける

下写真のように窓のアルミサッシの23mm段差の部分に20mmスタイロがぴったりと嵌った。

写真 アルミサッシ窓の23mm段差部分に20mmスタイロが嵌った

50mmと20mmのスタイロを貼り合わせて70mmスタイロになっているので、窓部の断熱効果は高い。ちなみに断熱性能は厚さに比例する。

次は下写真のようにドア部の断熱部材を取り付ける。

写真 ドア部の断熱部材を取り付ける

下写真のように事前にドア外側のアルミ枠にコニシMPX-1を塗布した。

写真 事前に外側ドアアルミ枠にコニシMPX-1を塗布した

でも良く考えてみると、このアルミ枠に貼り付けるのは断熱部材のポリエチレンシート面なのでMPX-1では接着性能は発揮出来ない。

なので、本来はここにはボンド GPクリヤーを使うべきだった。

まあいい。もし剥がれた場合には対策をすれば良いのだ。

DIYは成功も有れば失敗もある。失敗した時には次の対策を取れば良い。

と言うワテは物凄く心配症なので、完璧に成功すると言う目処が立たないと中々行動に移せない軟弱な性格だ。あかんがな。

と言う事で、下写真のように窓部(左)とドア部(右)を完全にスタイロフォーム製の断熱部材で覆う事が出来た。

写真 窓部(左)とドア部(右)をスタイロフォーム製の断熱部材で覆った

下写真のようにドア部の取っ手は隙間が殆ど無くなったので操作し辛いが、ドア開閉は通常は屋内側からやるので問題は無い。

写真 ドア部取っ手は隙間が殆ど無い(ドア開閉は通常は屋内側からやるので問題は無い)

下写真のようにドア上部のドアクローザー金具もミリ単位で干渉せずに回避出来ている。

写真 ドア上部ドアクローザー金具もミリ単位で干渉せずに回避

と言う事で無事に断熱工事が完了した。

下写真に屋内側から見た様子を示す。

写真 スタイロ利用の浴室窓とドアの断熱工事完了

スタイロ利用の断熱工事の効果

断熱工事完了して数日経過した。

その間、夜間に冷え込む日も何度か有ったが、スタイロ利用の断熱工事の効果は素晴らしい。

工事前なら外の冷気が窓ガラスやアルミサッシを伝導して浴室内がドンドン冷え込んだのだが、スタイロ工事後は、浴槽が空の状態でも浴室内がほのかに暖かい。

浴槽にお湯を張って入浴すれば浴槽が熱源となるのでますます室温が上がり、十分に快適だ。

あるいは浴槽が空でシャワーだけを浴びる場合でもシャワーの熱気で室温が上がるのでこの場合も快適だ。

このあと、年末年始の最も冷え込む時期が来たとしても、恐らく今の状態でかなり快適に過ごせるようになったと思う。

もし必要なら、次の作戦としては下写真のような浴室暖房器具を取り付けるのも良さそう。

・新規開口寸法(丸穴):直径100-250mm

・取付可能開口寸法(角穴):100×100mm-250×480mm

Φ100穴が有れば取り付け可能なので、既存の換気扇の通気孔Φ100を利用すれば簡単に取り付けられそうだし。

掛かった費用

窓用断熱部材とドア用断熱部材の製作費用合計は以下の通り。約一万円だ。

| 項目 | 単価 | 数量 | 小計 |

| ボンド MPX-1 | 1,200 | 2 | 2,400 |

| ダニよけアルミ保温シート200円(ダイソー) | 220 | 6 | 1,320 |

| スタイルフォーム1B 50mm(910×1820) | 2,420 | 2 | 4,840 |

| スタイルフォーム1B 20mm(910×1820) | 968 | 1 | 968 |

| ボンド GPクリヤー | 1,000 | 1 | 1,000 |

| 合計 | 10,528 |

なお、上記以外に中空ポリカボード(4mm厚、910×1820)約2700円を1枚、変性シリコンコーキング剤550円1本なども購入したが今回は使わなかった。

今後、必要なら中空ポリカボードを使って自作スタイロ断熱部材に窓を追加しても良い。

まとめ

風呂場が寒いのは嫌だな。

当記事では自宅の風呂場が冬場に冷え込むのでスタイロフォームを使って自作の断熱部材を作って断熱工事をした過程を紹介した。

費用約一万円で完璧な断熱工事に成功した。

スタイロフォームやポリカ中空ボードを使う案をChatGPTさんに質問して、寒い浴室の温度上昇の期待値を計算してもらった。

その結果、スタイロフォーム50mm厚を利用すれば「室全体温度は+3〜+8℃の範囲で上がる可能性が高い。条件が良ければ+6〜+12℃くらい見込めることもある。」との予想となったので、スタイロフォームを使って断熱部材を作成した。

次にFusion360と言う3次元CADを使ってどのような形状の断熱部材を作るのかを詳細に設計した。

そしてホームセンターに材料を買いに行った。

工事に掛かった日数は約3日。ボンドMPX-1で貼り合わせる作業では一晩乾燥させたので日数が掛かってしまった。

もし類似の断熱工事をやる予定の読者の皆さんに、ワテの経験や反省を踏まえてアドバイスするなら以下の通り。

- 50mmなどの分厚いスタイロのカットはホームセンターでやってもらうのが良い。

- カッターナイフなら両面から半分ずつ切り込むのが安全。一気に50mm切るのは危険。

- スタイロ表面は紫外線で劣化する。

- スタイロの紫外線対策にポリエチレンシートを張ったが難接着部材なのでやり辛い。

- スタイロに水性塗料を塗る方が簡単。

- ポリエチレンシートよりもアルミ複合板をスタイロに貼ると見栄えが良い(値段が高いが)

- 防水性壁紙を貼る案も良い(裏面が粘着シールなっているタイプがお勧め)。

- もしポリエチレンとスタイロを貼るならボンド GPクリヤーがお勧め。

- 必要ならスタイロに四角穴を開けてポリカ中空ボードなどで窓を付けると良い。

などかな。

スタイロフォームはカッターナイフで簡単に加工できるので、皆さんも自宅の断熱DIYに挑戦して下さい。

(つづく)

コメント