ようやくアンプが完成した。

金田式AB級80W+80W DCパワーアンプが無事に完成した。

前回記事で報告していたリンギング問題の原因が判明したのだ。

ヤフオクに出品中の専用プリント基板はこちら⤵

では本題に入ろう。

差動増幅回路2段目トランジスタペアにヒートシンクを付けた

リンギング問題に関しては後半で紹介する。

まずは、幾つかの改良を加えた。

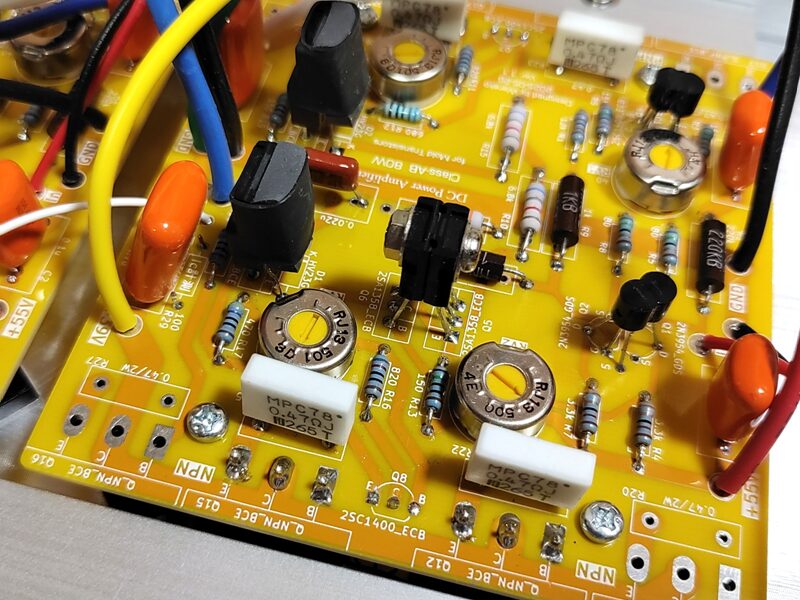

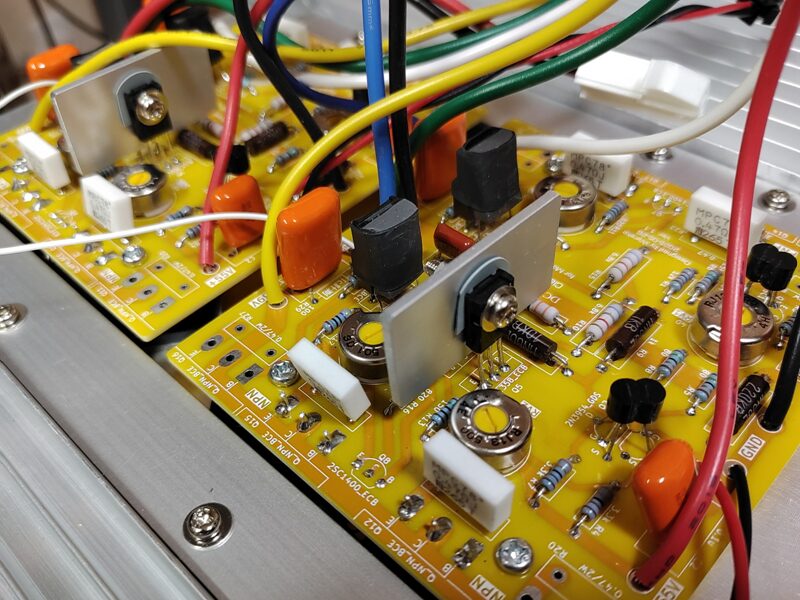

下写真左はAB級80Wパワーアンプ基板だ。

中央にある黒い部品は差動増幅回路2段目に採用した2SA1358_ECBペアだ。ちなみにここは雑誌記事オリジナルは2SA607(606のヒートシンク付き)ペアが指定されている。

この2SA1358_ECBペアがかなり発熱する。

|

|

写真 左:2SA1358_ECBペア(放熱器無し) 右:2SA1358_ECBペア(放熱器有り)

そこで上写真右のようにアルミ平板(2ミリ厚)をカットして放熱板として取り付けた。

その結果、2SA1358_ECBペアの発熱をかなり抑えることが出来た。

なお2SA1358_ECBはフルモールド型なので絶縁ラバーシートは無くても良いが、放熱性を良くするために使ってみた。

マックエイト放熱シート(サーコン)と言うやつで秋月電子などで売っている。

商品説明によるとサーコン(富士高分子工業株式会社製)は従来のシリコンラバーより約7倍の熱伝導率があるので、シリコングリスを併用しなくても良い。

シリコングリスはベトつくし、何年も使うと固まってしまうので最近のワテは専らサーコンラバーシートを使っている。とても便利なのでお勧めだ。

ドライブ段の電流調整完了したので100Ωを短絡

アンプの組み立てが完了したので調整作業を行う。

出力オフセット電圧とTR5(差動2段目)のコレクター電圧のゼロ調整

改訂版 最新オーディオDCアンプ(金田明彦著)の206ページから引用する。

⑦アンプの電圧増幅段の調整

アンプの出力をDC検出回路のβ点につなぎ、±55V電源のみ片チャンネルのアンプ基板につなぐ。±39Vはつながない。

半固定VRはVR1とVR2はセンターに、VR3は最大にVR4は最小にセットする。最大と最小はテスターでチェックしておく。

電源を入れ、VR1でアンプの出力電圧を0Vに、TR5のコレクター電圧を0Vに調整する。

VR1、VR2の調整を3度くりかえす。

TR5のコレクター電圧はSW ON後、ゆっくり上昇し、約10分で安定する。

他のチャンネルも同様の調整をする。

上記の説明文に従ってアンプの出力オフセット電圧やTR5(差動2段目)のコレクター電圧を0Vに調整した。

| 出力オフセット電圧 | TR5コレクタ電位 | |

| Lチャンネル | ±1mV以下 | ±10mV程度 |

| Rチャンネル | ±1mV以下 | ±10mV程度 |

表 出力オフセット電圧とTR5(差動2段目)のコレクター電圧のゼロ調整結果

上表のようにいい感じで調整出来たが、実際には調整中も値が小刻みに変動する。なので、何度か調整を繰り返して、とりあえず上表に示すくらいの値に設定出来た。

ドライブ段電流調整用100Ω抵抗が有るので調整がやりやすい

次は、出力段とドライブ段の調整だ。

同じく改訂版 最新オーディオDCアンプ(金田明彦著)の206ページから引用する。

⑧出力段とドライブ段の電流調整

電源を入れVR3を慎重に回す。

両電流共増える。VR4を回すとドライブ段電流は増えるが、出力段電流は減る。

VR3、VR4は少しずつ交互に調整し、ドライブ段は30mAに、出力段は0.79Aに固定する。

電流はSW ON後徐々に増え、約10分で安定するので、この調整にも、10分くらい時間をかける。この間にアンプの温度が上昇するのでVR1、VR2の調整を2~3度くりかえす。

他チャンネルの出力段も同じ方法で調整する。

以上でアンプの全ての調整が終了する。

ドライブ段は雑誌記事では2SA653/2SC1161が指定されているが、ワテの場合は2SA1837_BCE/2SC4793_BCEで代替した。

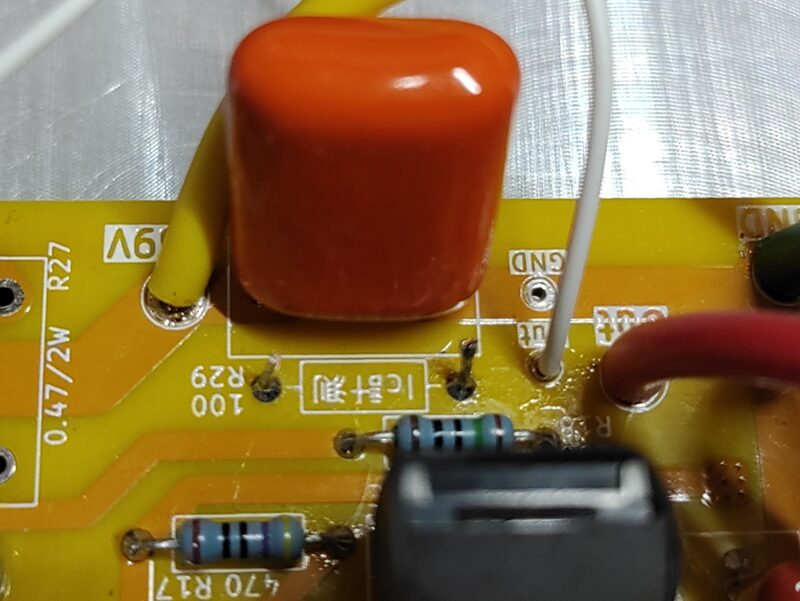

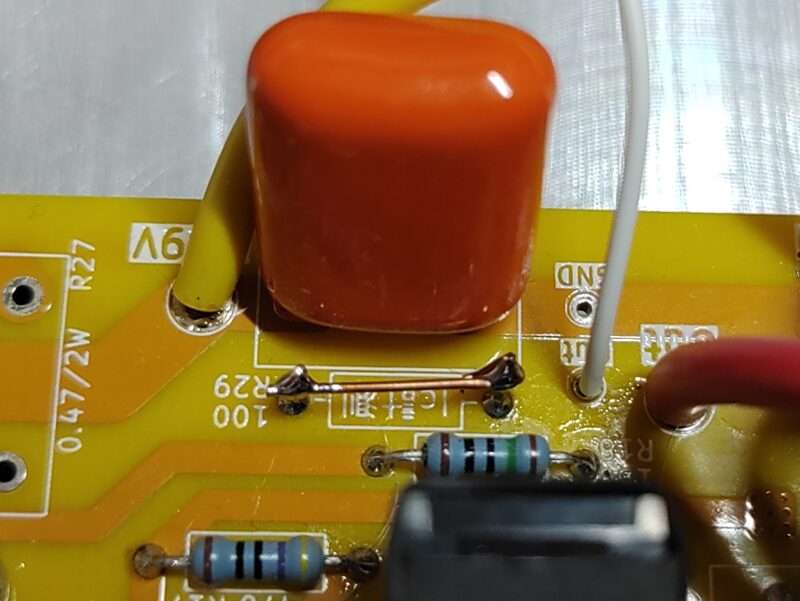

ドライブ段電流調整する為にTR9(2SC4793_BCE)のコレクターと+39V電源との間には100Ω(1/4W)を追加出来るように基板設計している(下写真)。

下写真の「Ic計測」100 R29と言う部分の基板裏側に100Ωをハンダ付けしている。

調整時にはこの100Ωの二本の足にテスターの赤黒フックを引っ掛けて電圧を計測した。

テスターフックを引っ掛けやすいように100Ω抵抗のリード線は長めにカットしておくとよい。

出力段パワートランジスタのエミッター抵抗(0.47Ω)にも2台目のテスターの赤黒フックを引っ掛けて電圧を計測した。

|

|

写真 左:ドライブ段電流調整用100Ω(短絡前)、右:調整後に短絡した

雑誌記事では、ドライブ段電流30mA(100Ω両端3V)、出力段電流0.79Aが指定されている。簡単の為に0.8Aとする。

出力段はNPN/PNPの2ペアなので、0.47Ωエミッタ抵抗一個に流れる電流が0.4Aなら、両端電圧は0.47Ω x 0.4A= 0.188V(188mV)となる。これで出力段トランジスタ1個の電流が0.4Aなので2個で記事指定の0.8Aになる。

出力段電流は記事指定値の半分くらいに減らした

で、実際に調整するとドライブ段電流30mA(100Ω両端3V)、出力段電流0.8A(0.47Ω両端188mV)にすると、出力段パワートランジスタが猛烈に発熱した。

と言う事で、最終的には少し電流を減らして以下のように設定した。

|

記事指定ドライブ段電流 30mA |

記事指定出力段TR1個の電流 0.4A |

記事指定出力段TR2個の総合電流 0.8A |

|

| Lチャンネル | 17mA (100Ω両端1.7V) |

0.21A (0.47Ω両端99mV) |

0.42A |

| Rチャンネル | 17mA (100Ω両端1.7V) |

0.21A (0.47Ω両端99mV) |

0.42A |

表 ドライブ段電流と出力段パワートランジスタ電流調整結果

つまり以下のように減らしたのだ。

記事指定ドライブ段電流 30mA ➡️ ワテ自作機 17mA 記事指定出力段総合電流 0.79A ➡️ ワテ自作機 0.42A

出力段は結局は記事指定0.79A(≒0.8A)を0.42A(=0.21A x 2)としたが、それでもかなり発熱が大きい。

これらの調整後に、上写真右のように100Ωを短絡しておいた。

出力段の電源電圧は±39Vなので(ワテの場合は±36Vにしている)、無信号時には

72V x 0.42A = 30W(片チャンネル)の発熱になるのか。両チャンネルなら60Wか。

ヒートシンクを触るとかなり熱いので体感ではそれ以上の発熱があるように思えるのだが。

A級出力範囲は3Wくらい

なお、雑誌「最新オーディオDCアンプ」110ページの式(8)によると、A級動作出力P0Aは次式で与えられる。

出力段電流0.79Aと0.42Aの場合で計算すると以下の通り。

P0A = 2RL * I02 = 2*8Ω * (0.42A)2 = 2.82W = 3W(ワテ製作)

つまりA級出力はオリジナルが10Wでワテ製作アンプは3W弱だ。

この赤黒テストクリップは電子工作には役立つので最低1セット、できれば2セットくらいあれば2箇所の電圧を同時計測が出来る。

テスターも2台必要だが、最近ではテスターも安いので2台は持っておきたい。ワテのお勧めは日本製のテスターだ。

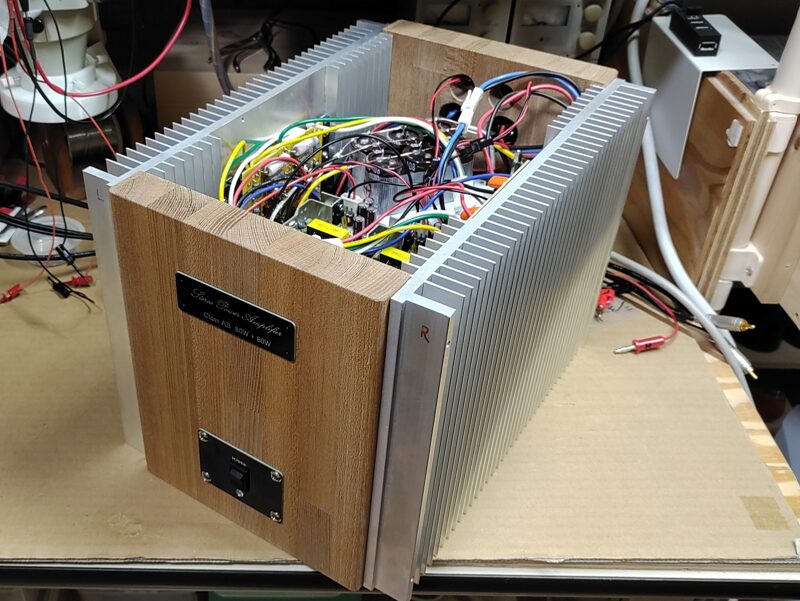

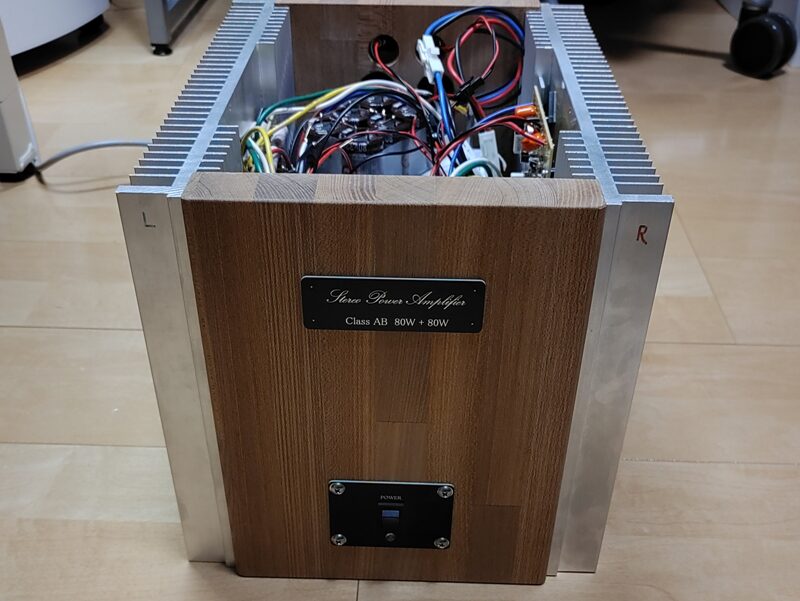

完成した金田式AB級80W+80Wステレオパワーアンプ

と言う事で、完成までに三ヶ月程掛かったが、とりあえず正常動作する状態に組み上げることが出来た。

完成アンプを写真で紹介しよう。

|

|

写真 金田式AB級80W+80Wステレオパワーアンプ全体写真

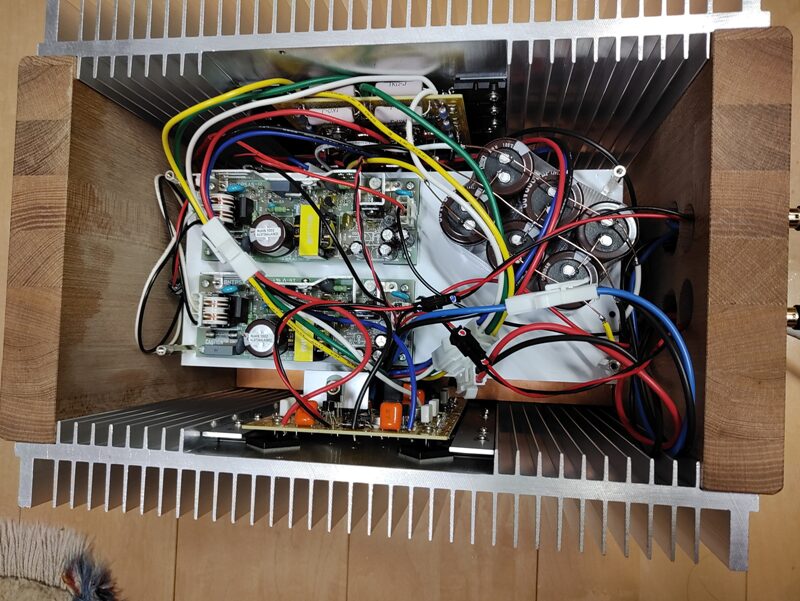

下写真では、電解コンデンサ(3300μF/80V)6個を仮取り付けしている。今後は専用基板を作って見栄えを良くしたいと思っている。

写真 金田式AB級80W+80Wステレオパワーアンプの内部配線の様子

上写真では、電線が入り乱れていて美しくない。

当初の設計では、左右の大型アルミヒートシンクに左右アンプ基板をそれぞれ搭載していたが、電源部基板の放熱が不十分だったので方針転換した。

その結果、上写真で上側ヒートシンクに電源基板、下側ヒートシンクに左右アンプ基板を取り付けている。なので配線が飛び交っているのだ。

やはり当初の左右アンプ基板を左右ヒートシンクに固定する案のほうがスッキリするので、元に戻そうかなあと検討中だ。そのためには電源部基板を取り付けるヒートシンクを新たに検討する必要があるが。それは今後の課題としておこう。

下写真のようにアンプの前面パネルや背面パネルにはプリント基板で作ったパネルを取り付けている。

|

|

写真 アンプのパネルをプリント基板で作成すると見た目が良くなる

これらのプリント基板もPCBWayさんに発注して製作したものだ。

金田式AB級80Wアンプの動作確認

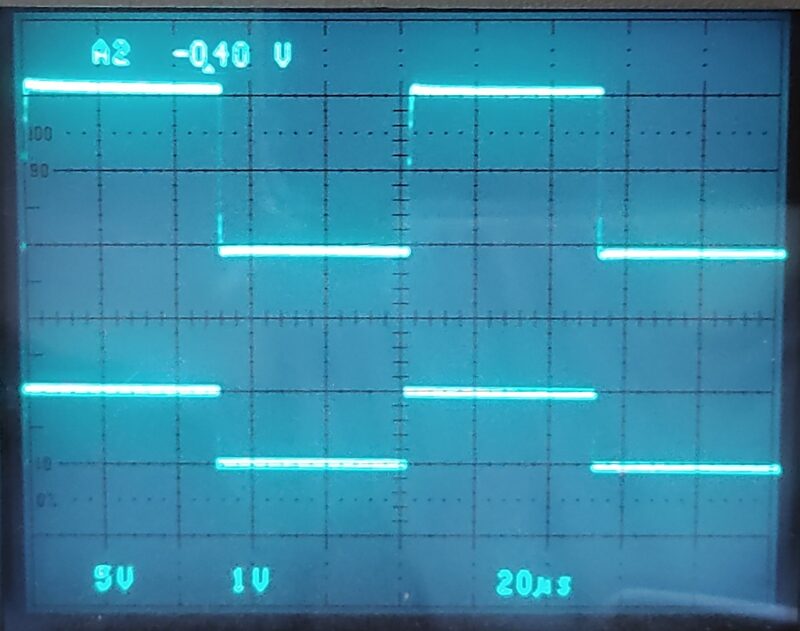

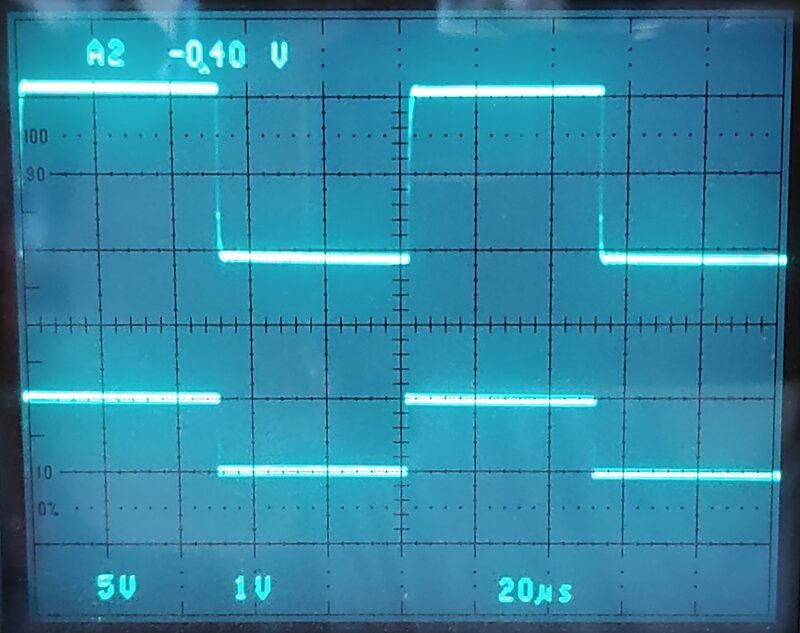

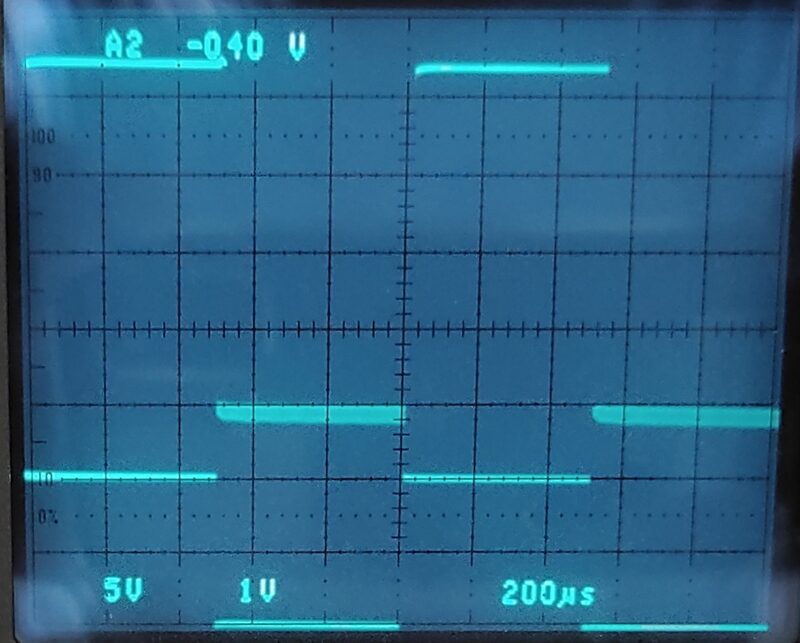

まずは、出力は負荷無しのオープン状態で、10kHz方形波応答を観察してみた。

|

|

| Lチャンネル | Rチャンネル |

写真 負荷無しのオープン状態10kHz方形波応答(下:入力1Vp-p、上出力)

上写真のように10kHz方形波応答はリンギングも無く綺麗な波形だ。

なお、LチャンネルとRチャンネルの波形は、もしかすると左右が逆かも知れない。どちらも同じような画面だったので左右を間違えている可能性がある。

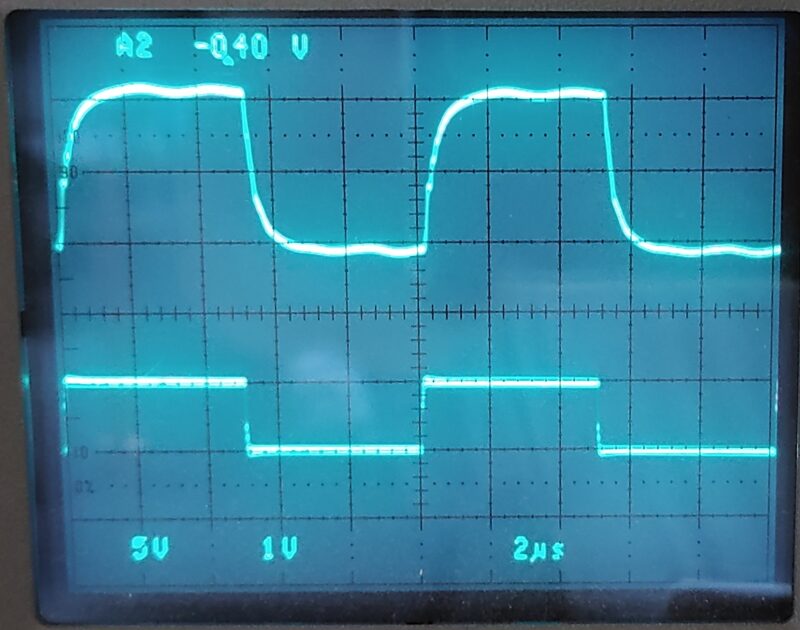

次は、5Ω負荷の場合の100kHz方形波応答を計測してみた。左右どっちのチャンネルか忘れた。左右共に同じような波形だったので。

|

写真 5Ω負荷の100kHz方形波応答1Vp-p(左右どちらのチャンネルのデータか未確認)

という事で、10kHzでも100kHzでも発振などのトラブルもなく、大きなリンギングも無く、なかなかいい感じの波形が観察出来た。

前回記事のリンギング症状の原因は何だったのか?

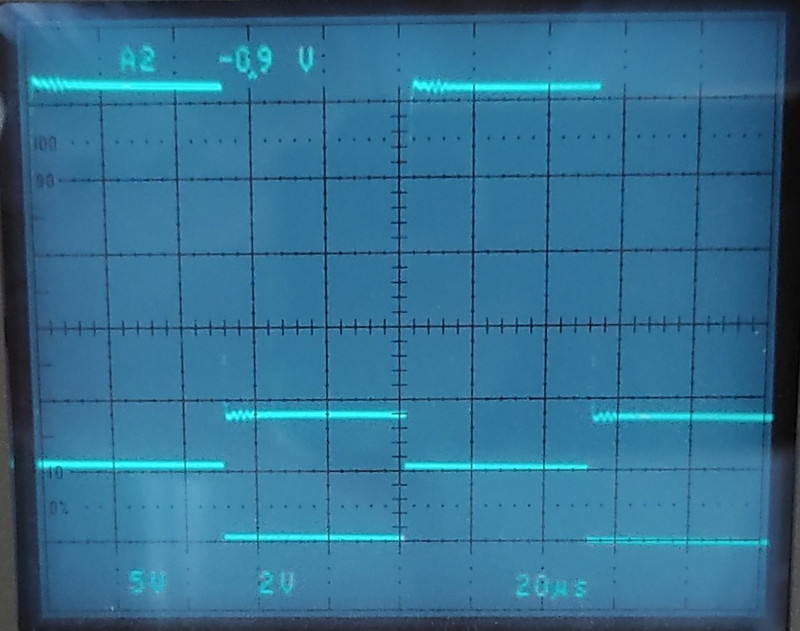

さて、下写真は前回記事の時点で計測した10kHz方形波応答例だ。左右ともに若干のリンギングがあるのが気になっていた。

|

|

| [左ch] 下:入力10KHz(2Vp-p)、上:出力 | [右ch] 下:入力10KHz(2Vp-p)、上:出力 |

写真 金田式AB級80Wパワーアンプの10KHz(2Vp-p)方形波応答例(リンギング有り)

この時には入力信号は2Vp-pの方形波を入れていた。

一方、今回の測定での入力信号は1Vp-pの方形波だ。

つまり、入力信号の振幅が大きすぎたのがリンギングの原因だったようだ。

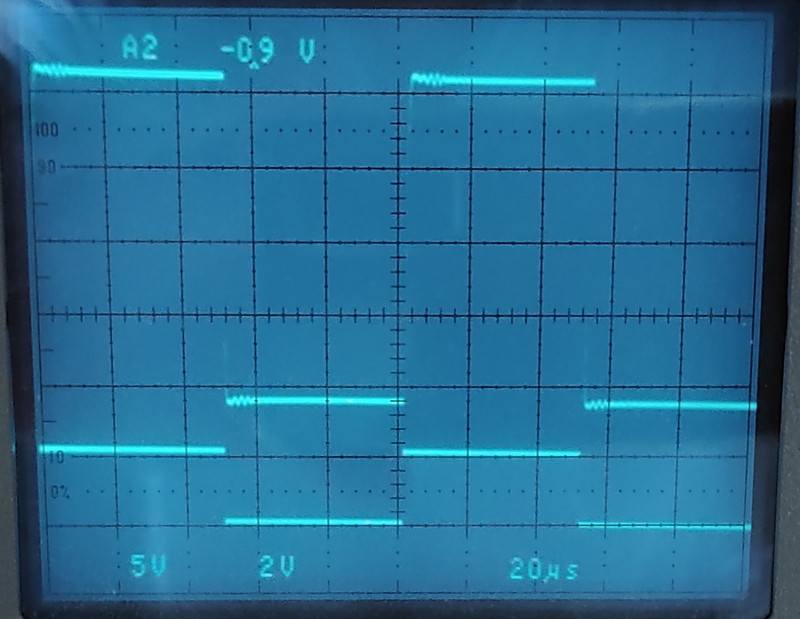

実際、1kHz方形波入力の場合でも2Vp-pの大振幅を与えると、下写真のように出力信号が発振している。

|

写真 1kHz方形波応答例(下:入力2Vp-p、上:出力信号が発振気味)

でも、パワーアンプなら入力2Vp-pくらい行けそうだが、なぜこのアンプは発振するのかな?

確かCDプレーヤーなら定格出力 2.0 V RMS(±2.828 Vピーク)が普通だったと思うが、かなり大きな振幅だ。

±2 Vピークの正弦波(4Vp-p)なら、約 1.414 V RMS か。

±1 Vピークの正弦波(2Vp-p)なら、約 0.707 V RMS か。

±0.5 Vピークの正弦波(1Vp-p)なら、約 0.354 V RMSだ。

ワテ自作の金田式AB級80Wパワーアンプの場合、安全を見るなら±0.5 Vピーク以下くらいの信号を入れるようにすれば実用上は問題ないかな?

出力段パワートランジスタの電圧を±39Vを±36Vに減らしているが、それが原因で大きな振幅の信号を入れるとリンギングや発振が起こるのかな?

まあ、電子工作初心者のワテにはこの問題の調査はこれ以上行うのは難しそうなので取り敢えず次に進もう。

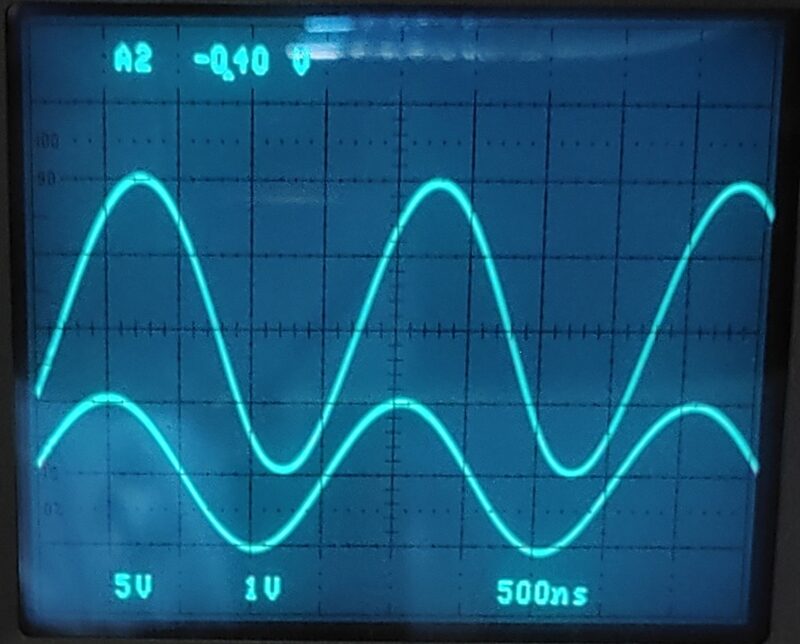

ちなみに正弦波なら500kHzの2Vp-pでも下写真のように見た目はいい感じで増幅出来ている。位相は40度くらい遅れているが。

|

写真 500kHz 正弦波応答例(下:入力2Vp-p、上:出力)

正弦波なら高い周波数でも綺麗に増幅出来ていると言う事が確認できたので安心だ。

アンプは音楽信号を増幅できれば良いから、方形波応答でのリンギングや発振はそんなに気にしなくても良いのかな?

この件に関して、専門家の方のご意見を教えて頂きたいです。

DC検出&SP保護回路も正常動作している感じ

これらの計測過程で、パルジェネから低周波信号やDCオフセットがある波形をうっかりアンプに入力してしまった。

その結果、正しく保護回路が反応して±39V大電流安定化電源が遮断された。

フロントパネルの赤色LEDも点灯した。

入力信号をオフにしておいて、アンプ背面に取り付けたリセットプッシュボタンを押すと、保護回路を解除成功し、赤色LEDも消灯した。

ということで、DC検出&SP保護回路も正常動作しているようだ。

専用基板のメリット

ヤフオクなどで時々見かける金田式DCパワーアンプであるが、大型シャーシに大型放熱器を多数配置して、アンプ基板、電源基板などから多数のダイエイ電線で配線されている。

放熱器に取り付けた多数のTO-3型パワートランジスタへの配線が何本も必要になると思うが、今のワテには純正金田式パワーアンプを作る自信も技術力も無いなあ。

まあワテの場合、そもそも純正金田式アンプは一つも作ったことが無い。今までワテが作った金田式風パワーアンプはA級30W、それをレストアしたA級15W、そして今回のAB級80Wだけだし。

今回、KiCadで設計しPCBWayさんに発注した専用基板を使っても完成までに約三ヶ月掛かった。途中、5月の連休で中断したり、やる気が出ずに中断したが、その期間を除いても約二ヶ月掛かりだ。

今回の作業でも感じたのだが、アンプ作りに時間が掛かる最大の理由は、配線作業だ。アンプ基板、電源基板、保護回路基板などを専用基板で製作しても、それらの基板同士を接続するための作業に手間が掛かる。

その解決策として、例えば一枚の大きな基板にアンプ部、電源部、保護回路部など全部一緒に搭載する案はどうだろうか?

部分的にテスト出来るように各ユニットは配線を分断しておいて、ジャンパー線で接続出来る仕様にしておけば良い。

そうすれば、基板に部品をはんだ付けするだけでアンプがほぼ完成する。

次回はそんなアンプ基板を設計してみるかな。

あるいは今回使ったアンプ基板、電源基板、保護回路基板のデータを寄せ集めて、一枚の大きな基板を作ってみるとか。

まとめ

約三ヶ月掛かったが無事にアンプが完成した。

当記事では、金田式AB級80W+80W DCパワーアンプの最終調整作業や組立作業を紹介した。

さらに、前回記事で報告したリンギングの問題の原因と対策も紹介した。

リンギングに関しては、単に入力信号の振幅を小さめにすれば解決した。ただし、リンギングが発生する2Vp-pくらいの振幅なら、普通のアンプなら問題無く入力出来るし、以前に自作したA級15W DCパワーアンプでも2Vp-pの方形波応答例は全く問題無く綺麗に出力されている。

このリンギングの件は気になるので、引き続き調査したい。

最終調整作業では、記事指定のアイドリング電流(0.79A)に設定すると、終段パワートランジスタが猛烈に発熱したので、約半分のアイドリング電流(0.42A)に減らした。それでもかなり熱いが。

今後の予定としては、電源部に3300μF(80V)の電解コンデンサ6個を即席で追加しているが、専用基板を作成して取り付けたい。

それと、記事中でも述べたが現状では左右アンプ基板を一つのヒートシンク(右側)にまとめたが、それを当初の設計どおり左右それぞれのヒートシンクにアンプ基板を搭載する案に戻そうかなあと考えている。

その為には電源部基板を取り付けるヒートシンクを新たに入手すると同時に、どこにそのヒートシンクを取り付けるかを検討する必要がある。

場所的にはアンプの天板下に10cmくらいの余裕があるのでその部分に収まる大きさでなるべく大きなヒートシンクを取り付ける案が良さそうだ。

それとは別に他の電子工作もやりたいので、同時並行的に作業を行いたい。

早速この金田式AB級80W+80W DCパワーアンプを使ってスピーカーを鳴らしたいのだが、部屋が狭いのでアンプの設置場所が無い。

それとアンプに音声信号を入力するためのRCAケーブルも手頃な長さのやつが見当たらないので、手持ちのRCAコネクタを使ってRCAケーブルを自作しようかなあと思っている。

(続く)

コメント